Tous les articles par Katia Bayer

« Les Escargots de Joseph », secrets de fabrication

À l’heure où certains se sont émerveillés devant les vitrines animées de Noël et où l’on courait de magasin en magasin dans l’espoir de trouver le cadeau idéal, la ville de Bruz, en Bretagne, a proposé une toute autre sorte d’émerveillement face à un autre type d’animation, celle de dessins, peintures, et autres marionnettes. Le Festival National du Film d’Animation de Bruz a offert encore cette année une programmation pleine de surprises. La compétition officielle, composée de 35 courts métrages professionnels et de 41 films de fin d’études, a proposé pendant plusieurs jours un panorama diversifié de la production actuelle, mais pas seulement.

En effet, le Festival National du Film d’Animation tient aussi en des rencontres avec des professionnels, des ateliers de découvertes, un focus sur l’animation Tchèque, et des expositions, avec à l’honneur cette année, la marionnette. Arrêtons-nous quelques instants sur une autre particularité du festival, les « Secrets de fabrication ». Dans une salle remplie de petits et de grands, Sophie Roze et Gilles Croirier dévoilent, sous le regard attentif des enfants, les coulisses de la réalisation du film « Les Escargots de Joseph » (2009).

Le film est issu d’un souvenir d’enfance, et qu’à cela ne tienne, il s’agit d’une histoire qui suscite tout l’intérêt des enfants présents dans la salle. Basé sur l’expression « se regarder le nombril », « Les Escargots de Joseph » nous fait entrer dans l’univers étrange de Joseph, un enfant extrêmement timide obnubilé par les escargots. Un jour, alors qu’il se regarde le nombril, il se trouve aspiré par celui-ci et découvre l’univers inquiétant des nombrilistes. Dans ce monde, les personnages se replient littéralement sur eux-mêmes et se transforment en escargot à force de se regarder le nombril et de se couper du monde extérieur.

Très réactifs, les enfants présents dans la salle sont tout d’abord surpris par la taille de la marionnette, pas plus grande qu’une main, tandis que Gilles Croirier, un des animateurs du film, l’anime en prenant des photographies qu’il assemble sous les yeux des spectateurs. On découvre alors les dessous d’une technique d’animation minutieuse, image par image, qui demande une analyse du mouvement afin de le reproduire.

Joseph, vêtu d’un short et d’un chapeau de paille, est un personnage timide mais émouvant, dont le style est inspiré de cette grande vedette du cinéma muet qu’est Buster Keaton. On retrouve chez Joseph cet aspect touchant par sa maladresse, à la fois timide et plein de curiosité, plus particulièrement dans une scène où Joseph se trouve face à un nombriliste qui lui ressemble curieusement, comme un double de lui-même. Jeu de mains et de regards, cette scène semble tout droit sortie d’un film muet, tandis que les deux marionnettes nous touchent et nous font sourire rien que par leur gestuelle, preuve d’une animation réussie.

Trois mois pour la construction des décors et la fabrication des marionnettes, trois mois de tournage à une moyenne de douze secondes par jour, sans compter la post-production, c’est le temps qu’il aura fallu à Sophie Roze, Gilles Croirier et Pierre-Luc Granjon pour réaliser « Les Escargots de Joseph », ce film intimiste et enchanteur, pour le plus grand plaisir des tout petits, sans oublier les plus grands !

Agathe Demanneville

Rappel : Soirée Anniversaire, ce jeudi 10 janvier à 20h30, au Studio des Ursulines !

Le site internet Format Court vous invite à fêter son 4ème anniversaire le jeudi 10 janvier 2013, à 20h30, au Studio des Ursulines (Paris, 5ème), lors d’une projection anniversaire en présence de nombreux invités : Sylvain Desclous, Myriam Boyer, Florence Borelly, Emilie Parey (« Le Monde à l’envers »/Festival de Vendôme), Benjamin Renner, Christophe Heral (« La Queue de la souris ») et Dimitra Karya (Cinéfondation).

Cette soirée sera suivie d’un verre offert pendant laquelle vous aurez l’occasion de découvrir une exposition de dessins originaux d’animateurs français et étrangers rencontrés tout au long de notre parcours.

Infos pratiques

– Projection des films : 20h30. Durée du programme : 88′

– Détail de la programmation : ici !

– Adresse : Studio des Ursulines – 10 Rue des Ursulines, 75005 Paris – Accès : BUS 21, 27 (Feuillantines), 38 ou 82 (Auguste Comte), 84 ou 89 (Panthéon). RER B Luxembourg (sortie rue de l’Abbé de l’Épée).

– Entrée : 6 € !

– Réservations vivement recommandées : soireesformatcourt@gmail.com

– Prochaine séance : le jeudi 14 février 2013 !

Aalterate de Christobal de Oliveira

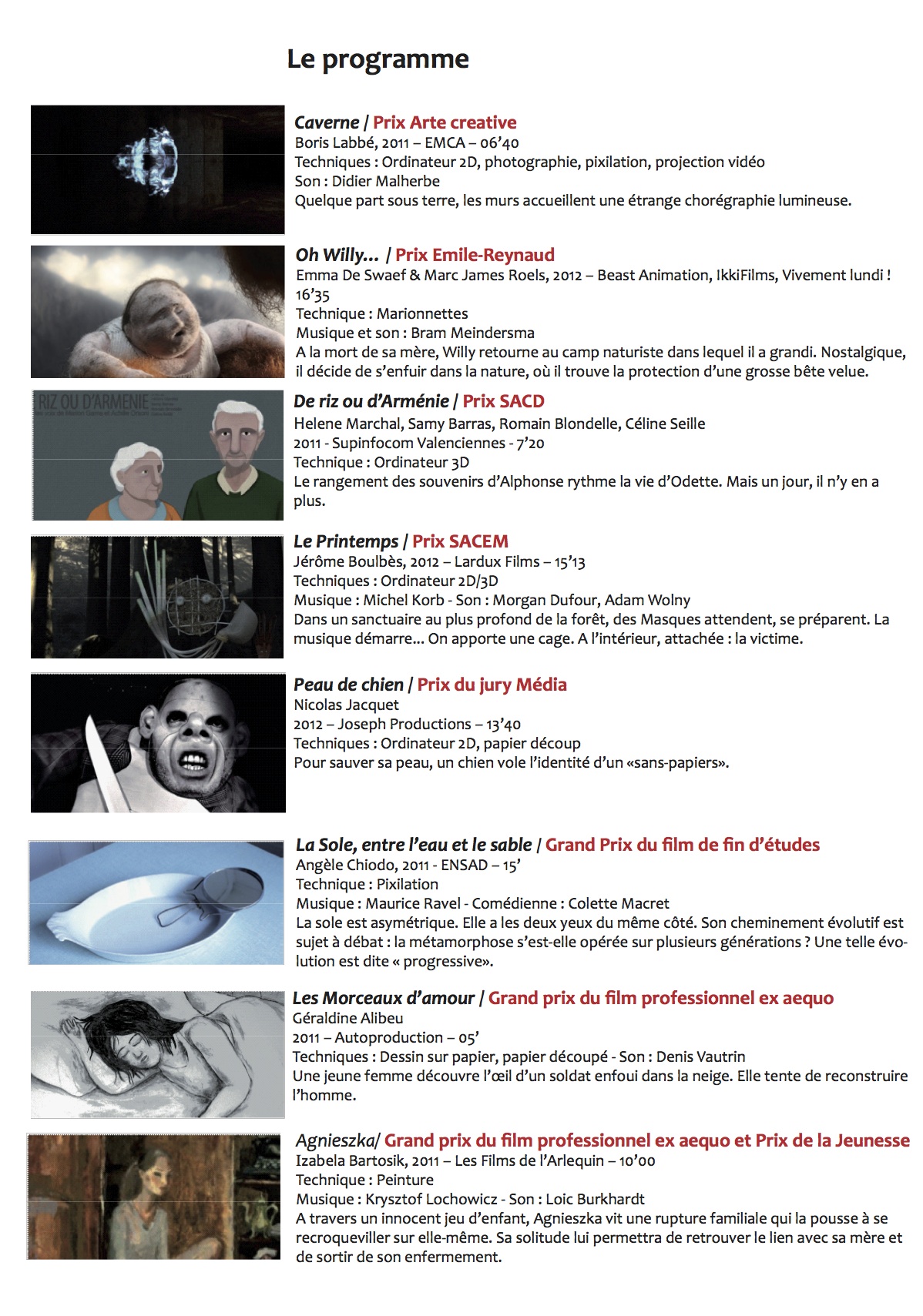

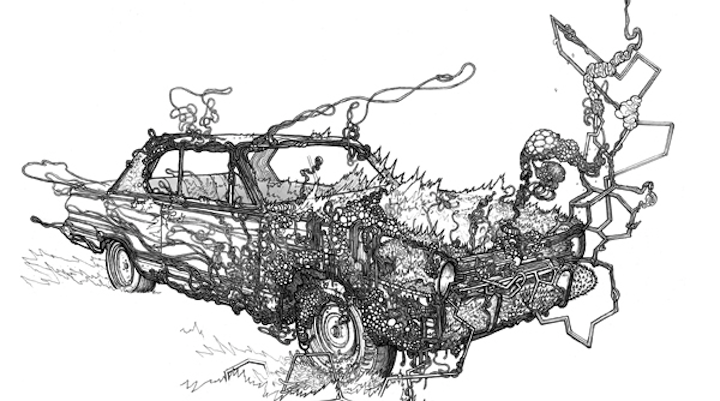

En compétition dans la catégorie films professionnels du Festival National du Film d’Animation à Bruz, « Aalterate », de Christobal de Oliveira, nous plonge dans un paysage mental fascinant.

Le film a d’abord été conçu comme une installation vidéo pour une galerie d’art et il aurait été bien dommage de se priver d’un tel objet, lors du festival du film d’animation. Le film est le fruit d’un travail de graphiste designer, dévoilant une séquence 3D basée sur la logique du mouvement et de la circulation, et une narration dont on parvient petit à petit à reconstituer le sens.

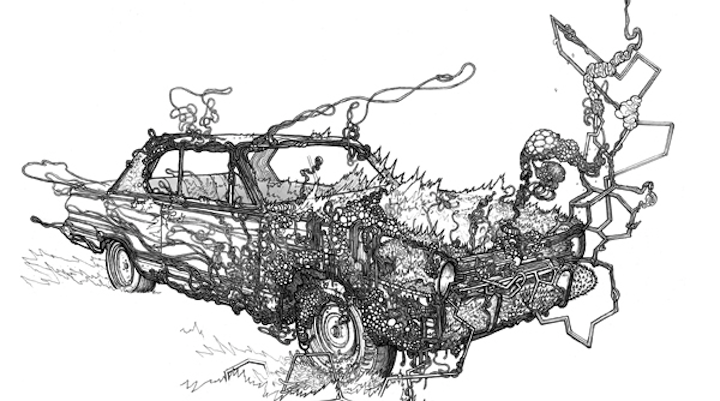

« Aalterate », tel est le titre qui s’inscrit sous nos yeux et qui, dès le début, subit une lente transformation qui n’est que le début du cheminement du corps et de l’âme d’une jeune femme. En effet, quelques lignes noires viennent se dessiner doucement sur un fond immaculé de blanc, tel un flash violent, vision brutale d’un monde céleste. Ici, rien ne se perd, tout se crée, et chaque élément qui envahit l’image subit une évolution constante. Petit à petit, les courbes s’affirment pour laisser place à une silhouette de femme.

Soudain, une image de pare-brise fêlé, en décomposition, vient briser la continuité, tel le flash-back d’une tragédie, tandis que le corps féminin, à l’inverse, est en composition. Le corps se transforme, en images faites de courbes mouvantes et sensuelles, et se déploie telle une plante qui prend vie, envahissant progressivement l’écran de ses tentacules mi-organiques mi-mécaniques. Alors que chacune de ses membranes grandit et envahit la totalité du cadre dans un plan séquence envoûtant, les tons s’assombrissent, laissant place à une image foisonnante, grouillante, gorgée de détails.

Christobal de Oliveira crée ici un plan hypnotique de jungle traversée d’éclairs, mêlant des éléments organiques et mécaniques. Le son, mélange de bruits de plantes et de bestioles qui pullulent, intégrant progressivement une musique aux accents tribaux, vient enrichir l’image et tour à tour, les sensations d’oppression puis de libération qu’elle véhicule. La caméra plonge dans un monde abyssal, dans les entrailles de cette jungle et nous mène sur une route qui s’étend vers l’horizon. Sur cette route, se trouve une voiture qui fonce à toute allure et plonge pour venir se poser au fond des abysses.

Alors, de nouveau, des corps tentaculaires, entre organismes vivants et câbles électriques, viennent envahir la mécanique, tandis que l’huile du véhicule s’échappe. Le liquide prend progressivement la forme d’un corps de femme et s’élève vers la lumière. S’élève-t-il vers une sorte d’espace céleste, un au-delà où le corps et l’âme ont subi une altération, ou est-ce simplement son âme qui s’élève tandis que son corps demeure dans les abysses rejoignant les organismes végétaux ?

La boucle semble bouclée mais le mystère reste non résolu, et les images, animés de façon fluide pour créer des mouvements plein de sensualité, semblent retracer un accident de voiture, la violence du choc laissant place à la beauté de la transformation de l’âme, et de la matière. Les diverses teintes de gris qui viennent contrecarrer le contraste initial entre le noir et le blanc viennent nous rappeler qu’il n’est de vie ou de mort sans cheminement, et que de l’un à l’autre, il existe d’autres teintes, d’autres voyages sensoriels.

A comme Aalterate

Fiche technique

Synopsis : Une femme dans le coma flotte dans un espace blanc, immaculé. Soudain son corps commence à s’altérer, des formes organiques se manifestent et prolifèrent, emplissant l’écran. Démarre alors l’exploration de ce corps en mutation.

Genre : Animation

Technique : Ordinateur 3D

Durée : 10’

Pays : France, Pays-Bas

Année : 2011

Réalisation : Christobal De Oliveira

Scénario : Christobal De Oliveira

Montage : Christobal De Oliveira, Grégoire Sivan, Nicolas Schmerkin

Musique : Maxime Drouillard

Production : Autour de Minuit

Article associé : la critique du film

Soirée Bref n°141, ce mardi 8 janvier 2013 : Des anges et des chiens

« Cette soirée aurait pu tout aussi bien s’intituler “Sans tambour ni trompette” car on n’aperçoit dans ces films ni l’un ni l’autre. Qu’on y croise des anges et des chiens ne garantit pas pour autant que c’est par l’entremise de ces figures que les liens les plus tangibles se tissent entre ces fictions aux formes et aux tonalités très variées. À chacun d’entendre là une simple histoire, là une parabole, là la littéralité du monde, là une immersion dans le rêve ou le fantastique. Peut-être est-il aussi question, au détour de tel ou tel film, de notre part animale, de l’âme de la nature, de la cruauté des anges déchus et de bien d’autres choses encore ». Jacques Kermabon

Un dimanche matin de Damien Manivel. 2012, DCP, couleur, 18 mn.

Réalisation et scénario : Damien Manivel • Image : Julien Guillery • Son : Jérôme Petit • Montage : Suzana Pedro • Interprétation : Ivan Borin et Stiki • Production : Grec.

Comme chaque dimanche matin, un homme promène son chien dans la banlieue parisienne. Prix Découverte Nikon à la Semaine de la Critique 2012

Réalisation, scénario, montage et animation : Nicolas Jacquet • Son : Renaud Bajeux et Niels Barletta • Voix : Florence Tranchant, Pascal Métot, Gaël Perrot, Catherine, Odile et Bip • Production : Joseph.

Dans une France en proie à une crise économique et à la violence, la préférence nationale est instaurée. Il est dorénavant obligatoire de présenter ses papiers pour acheter de la nourriture. Un chien errant tente de survivre.

Plume de Barry Purves. 2011, DCP, couleur, 15 mn.

Réalisation et scénario : Barry Purves • Image : Barry Purves, Stéphane Piera, Nadia Nakhlé et Justin Noé • Son : Éric Lonni • Montage : Stéphane Piera • Musique : Nicolas Martin • Animation : Barry Purves et Stéphane Piera • Production : Dark Prince.

Un être ailé, une chute vertigineuse et une rencontre hostile et violente qui changera à jamais sa vie.

Réalisation et scénario : Philipp Mayrhofer • Image : Marc Gomez Del Moral • Son : Jean Collot • Montage : Carole Le Page • Interprétation : Paul Bandey, Jean Rieffel, Karina Beuthe, Alice Isaaz, Eddy de Pretto et Justine Soulie • Production : Ferris et Brockman.

Monsieur Königsberg dirige une petite usine de province. Malgré sa vie satisfaisante, il est habité d’une sourde mélancolie et souffre de la réputation d’être mauvais chasseur. Quand il se rend à sa partie de chasse hebdomadaire, il décide de faire basculer son destin.

Oh Willy… d’Emma de Swaef et Marc Roels. 2012, DCP, couleur, 12 mn.

Réalisation et scénario : Emma de Swaef et Marc Roels • Image : Marc Roels • Son et musique : Bram Meindersma • Montage : Emma de Swaef, Dieter Diependaele et Marc Roels • Voix : Edo Brunner • Production : Polaris Film Production & Finance, Beast Animation, Il Luster Productions, Vivement Lundi !.

À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes au sein de laquelle il a grandi. Rendu mélancolique par ses souvenirs, il décide de fuir dans la nature où il trouve la protection d’une grosse bête velue. Cartoon d’or 2012. Primé aux festivals de Zagreb, Drama, Utrecht, Saint-Pétersbourg, Bucarest, Krok, Sapporo, etc.

Infos pratiques

Séance à 20h30

MK2 Quai de Seine – 14 Quai de la Seine – 75019 Paris – M° Jaurès ou Stalingrad

Tarif : 7,90 € (cartes illimitées acceptées)

Ceux d’en haut de Izù Troin

Une fresque psychologique glaciale

Après « Le Bûcheron des mots », Izù Troin livre avec « Ceux d’en haut », Mention spéciale du prix de la jeunesse au Festival National du Film d’Animation de Bruz, un film angoissant et sombre qui nous plonge en profondeur dans les rouages psychologiques de ses personnages. Utilisant l’univers codifié du cinéma de genre et les recettes du film d’angoisse, « Ceux d’en haut » suit un schéma narratif assez proche du récit fictionnel pour nous faire vivre l’histoire d’un basculement dans la folie.

Adaptation de la nouvelle de Maupassant L’auberge, le film démarre dans l’ambiance rurale du 19ème siècle, au moment où deux hommes s’apprêtent à passer l’hiver en montagne pour assurer la garde d’une auberge perdue entre les cols alpestres. Le tableau initial est assez social, voire romantique. L’aubergiste redescend dans la vallée accompagnée de sa femme et de sa fille, laissant les lieux à un homme mûr habitué des hivernages en altitude, et à un garçon plus jeune, novice de l’expérience, et dont on ressent d’emblée l’attitude ambivalente. Le jeune homme est amoureux de la fille de l’aubergiste et semble craindre plus que tout la longue séparation qui le tiendra à distance d’elle pendant des mois. Au moment de se quitter, la jeune fille lui confie un portrait d’elle, alors qu’on ressent dans le cœur du jeune homme toute l’appréhension de l’isolement qu’il s’apprête à vivre. Subtilement et pour la première fois, l’angoisse s’immisce dans le film.

Très vite la neige recouvre abondamment la montagne, isolant les deux hommes et leur chien de tout contact extérieur. La vie s’écoule doucement au cœur de l’auberge isolée, et la présence rassurante et chaleureuse de l’homme mûr ne parvient pas à éloigner le jeune homme de la profonde mélancolie qui l’étreint. Sur un rythme très lent, le temps passe sur l’auberge, et le jeune homme s’enfonce dans une solitude dépressive perturbée par les démons imaginaires qu’entretient en lui le portrait de la jeune fille. Le travail sur les lumières est impressionnant et joue beaucoup du clair-obscur, ce qui permet à Izù Troin de souligner l’essentiel tout en alimentant le suspense par la grande liberté d’imagination laissée aux spectateurs. Sorti de sa langueur par les aboiements du chien, il finit par remarquer qu’en pleine nuit, son compagnon n’est pas rentré de la chasse. Dans le désert blanc des cimes, il part rechercher le disparu à la faible lueur d’une lanterne. La musique et les bruitages alimentent parfaitement l’atmosphère angoissante du film en jouant sur le rythme et en développant une tension dramatique qui parvient même à nous faire sursauter d’effroi. Les décors prennent alors une nouvelle importance et viennent créer de nouveaux personnages. La montagne tout d’abord s’incarne très rapidement par sa présence sauvage et mystique. Muée par les vents et la neige, elle semble balayer par d’inquiétantes ombres, énergies menaçantes et visions ectoplasmiques déchaînant le sentiment d’insécurité. Entre les fantômes qui habitent son esprit et les reflets perturbants de ses peurs obsessionnelles, le jeune homme perd pied dans l’isolement solitaire qui le met face aux éléments hostiles. L’ambiance visuelle des décors est assez saisissante notamment par l’utilisation de l’aquarelle qui, tout en appuyant l’humidité froide de l’hiver, contribue à donner une certaine grandeur à des paysages de montagne devenus monstrueux.

Miraculeusement revenu de son cauchemar nocturne en pleine montagne sans avoir retrouvé son compagnon, le jeune homme se réfugie dans l’auberge désertée. Le chien a lui aussi disparu, et dans une solitude toujours plus absolue, l’esprit du jeune homme continue de s’égarer. L’auberge prend vie à son tour, et entre les fantasmes terrifiants de son esprit et ses obsessions psychotiques, le jeune montagnard finit de sombrer dans une démence paranoïaque.

« Ceux d’en haut » est un film fort qui manipule à merveille les contrastes visuels et sonores pour nous faire découvrir les tourments de l’enfermement mental et émotionnel. Film d’animation assez traditionnel par son approche graphique largement réalisée sur papier, Izù Troin réalise ici une œuvre originale développant une structure et un thème qui sont plus généralement l’apanage du cinéma de fiction.

C comme Ceux d’en haut

Fiche technique

Synopsis : 1862, une auberge d’altitude dans les Hautes-Alpes. Chaque hiver, le couple de propriétaires confie l’établissement à deux gardiens. Cette année, Gaspard, qui vient là depuis des lustres, est accompagné du jeune et novice Ulrich. En arrivant, Ulrich croise Lise, la fille des aubergistes, et se sent terriblement attiré par elle. Quand il se décide à la rejoindre, il est trop tard : la neige tombée en abondance interdit l’accès de la vallée. Ulrich est accablé. Le lendemain, Gaspard, parti à la chasse, ne revient pas. Le jeune homme, hanté par ses peurs et ses fantasmes, survivra-t-il ?

Genre : Animation

Pays : France

Année : 2012

Durée : 25’

Réalisation : Izù Troin

Scénario : Patrick Vanetti, Izù Troin

Voix : Cédric Eeckhout, Jean-Paul Racodon, Serge Avédikian, Clémence Brodin, Andréa Férreol

Photographie : Claude Garnier

Son : Loïc Burkhardt

Mixage : Loïc Moniotte

Montage : Bruno Tracq

Musique : Dany Plaud, Sylvain Legeai, Benjamin Van Migom

Production : Folimage

Article associé : la critique du film

19ème Festival National du film d’animation de Bruz

L’Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA), en partenariat avec la ville de Bruz en Ile-en-Vilaine, a organisé du 12 au 18 décembre le 19éme Festival National du Film d’Animation. Avec plus de 75 films répartis en compétition professionnelle et étudiante, le Festival a offert un regard complet sur l’état actuel de la création de courts métrages animés en France. Films en 3D, en 2D, marionnettes, découpages, dessins, peintures, le festival a parcouru tous les styles de cet intarissable laboratoire d’expérimentation qu’est le cinéma d’animation. En marge des compétitions officielles, le festival a complété sa proposition par différentes initiatives comme la visite de studios, des tables rondes, des leçons de cinéma, ou encore des sessions dédiées aux secrets de fabrication de certains films. Amoureux des imaginaires merveilleux et des performances créatives, votre rendez-vous était à Bruz !

Retrouvez dans ce Focus :

Format Court vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2013 et vous invite à fêter son quatrième anniversaire le jeudi 10 janvier au Studio des Ursulines !

Pour bien commencer l’année, Format Court vous donne rendez-vous le jeudi 10 janvier 2013, à 20h30, au Studio des Ursulines (Paris, 5ème), pour une séance anniversaire. Ce soir-là, nous fêterons les 4 ans de Format Court, en vous invitant à découvrir une exposition de dessins des animateurs rencontrés tout au long de notre petite histoire (Peter Lord, Bill Plympton, Michaela Pavlátová, Emilie Mercier, Koji Yamamura, Jean-François Laguionie, Marek Skrobecki, …) et en vous proposant, comme chaque mois, plusieurs coups de coeur, dont pas moins de trois films d’écoles (« Abigail », « Der Wechselbalg » et « La Queue de la souris »), un classique belge & surréaliste (« Mompelaar ») et notre tout dernier Prix Format Court, « Le Monde à l’envers » de Sylvain Desclous.

Comme d’habitude, la séance sera suivie d’une rencontre avec les équipes présentes. L’occasion de s’initier ou de rester connecté au court métrage, de découvrir des films singuliers, français et étrangers, récents ou non, et d’en savoir plus sur les oeuvres montrées, au contact des réalisateurs, des comédiens, des producteurs, des techniciens et des sélectionneurs de festivals présents. La projection sera suivie d’un verre offert, pour clore ce quatrième anniversaire !

Programmation

Le Monde à l’envers de Sylvain Desclous (Fiction, 37′, 2012, France, Sésame Films). Prix du Jury étudiant, Prix d’interprétation et Prix Format Court au Festival de Vendôme 2012

Synopsis : Une ville moyenne de province. Mado, cinquante-six ans, est caissière dans un supermarché. CDD d’un an renouvelable. Une bonne place pour certains. Une éternité pour Mado. Un beau jour, elle s’échappe. Direction la campagne. Un petit pavillon où vit ce fils qu’elle aime tant et qu’elle voit si peu.

Der Wechselbalg de Maria Steinmetz (Animation, 8′20, 2011, Allemagne, HFF Konrad Wolf). Prix Spécial du Jury aux Rencontres Henri Langlois 2011, sélection à la Cinéfondation 2011

Synopsis : Une adaptation cinématographique de l’histoire de Selma Lagerlöf sur un couple marié dont l’enfant a été remplacé par un petit troll.

Article associé : la critique du film

Abigail de Matthew James Reilly (Fiction, 17′, 2011, États-Unis, Tisch School of the Arts). 2ème Prix à la Cinéfondation 2012

Synopsis : À la fin de ce qu’elle espère être sa dernière journée de travail, une jeune pompiste essaie de quitter la ville pour toujours. On découvre peu à peu des détails fragmentaires de sa vie alors qu’elle arpente cette friche en plein délabrement qu’on appelle chez-soi.

Articles associés : la critique du film, l’interview de Matthew James Reilly

Mompelaar de Wim Reygaert et Marc Roels (fiction, 21’40’’, 2008, Belgique, T42 Films). Prix Spécial du Jury et Mention du Jury Jeunes au Festival de Clermont-Ferrand 2008

Synopsis : Lubbert est un jeune homme réservé qui vit avec une mère dominatrice dans une petite maison. Une promenade matinale dans l’arrière-pays flamand est troublée par la rencontre irréelle avec d’hallucinants habitants de la région.

Article associé : la critique du DVD Extrême Cinéma, volume 2

La Queue de la souris de Benjamin Renner (animation, 4′10″, 2007, France, La Poudrière). Cartoon d’Or 2008, présélection au César du meilleur film d’animation 2012

Synopsis : Dans une forêt, un lion capture une souris et menace de la dévorer. Celle-ci lui propose un marché.

Article associé : le reportage sur les cinq finalistes du Cartoon d’Or 2008

Infos pratiques

– Projection des films : 20h30. Durée du programme : 88′

– Adresse : Studio des Ursulines – 10 Rue des Ursulines, 75005 Paris – Accès : BUS 21, 27 (Feuillantines), 38 ou 82 (Auguste Comte), 84 ou 89 (Panthéon). RER B Luxembourg (sortie rue de l’Abbé de l’Épée).

– Entrée : 6 € !

– Réservations vivement recommandées : soireesformatcourt@gmail.com

– Prochaine séance : le jeudi 14 février 2013

Bertrand Mandico : « J’ai un rapport très tactile au film, j’ai vraiment l’impression de faire des films avec mes mains »

Réalisateur de « Boro in the Box », Grand prix des festivals de Brive et du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF), Bertrand Mandico a plus d’une corde à son arc. Réalisateur de films de fiction, d’animation et de clips, dessinateur et grand passionné de cinéma, cet artiste touche-à-tout ne semble jamais à court de projet. Avec un univers personnel, une dizaine de court métrages à son actif, et des projets de longs métrages, Bertrand Mandico n’a pas fini de faire parler de lui. Partons à la rencontre de ce cinéaste afin d’évoquer ses projets, ses méthodes de travail et sa vision du cinéma.

Votre film « Boro in the Box » (2011) a remporté cet été le prix de la meilleure photographie au festival Silhouette. Pourriez-vous nous parler de votre longue collaboration avec Pascale Granel, votre directrice de la photographie. Comment travaillez-vous ensemble ?

On a travaillé ensemble sur tous mes films français. J’aime beaucoup travailler avec Pascale parce que c’est quelqu’un qui comprend ce que je veux. Et qui me supporte, ce qui n’est pas forcément facile pour un directeur de la photographie parce que je suis assez directif sur mes films, avec des partis pris radicaux qu’il faut vraiment assumer quand on est chef opérateur. En général, je lui fais lire mes projets en amont, avec une idée relativement précise de tout ce que je veux utiliser. Je fais le découpage, je lui montre, et on en discute. Je cadre tous mes films et ça aussi c’est très particulier parce que parfois je pousse la perversité à ne pas mettre de retour vidéo et je suis seul à voir ce que je suis en train de tourner, ce qui n’est pas facile pour un chef opérateur. Pour moi, être derrière la caméra c’est aussi être plus proche des acteurs. Avoir la maitrise du cadre me permet aussi de gagner beaucoup de temps. Pascale arrive à anticiper ce que je veux. Ça ne passe pas par beaucoup de mots.

Pourquoi avoir choisi de faire « Boro in the Box » en noir et blanc ?

Le noir et blanc est une simplification quand on n’a pas beaucoup d’argent. C’est à dire qu’on a juste des préoccupations de contrastes, d’ombres et de lumière, on peut raccorder n’importe quel plan si on a une cohérence de lumière. C’était plus facile d’écrire cette fresque en noir et blanc, de reconstituer la campagne polonaise dans le Limousin, de raccorder avec une friche industrielle en faisant croire qu’on est à Cracovie. Comme je suis assez exigeant sur la couleur, c’est un travail supplémentaire. J’avais peu de temps et d’argent par rapport à l’ambition du film, et le noir et blanc me permettait de me concentrer sur l’essentiel. J’aime beaucoup travailler en noir et blanc, justement parce que je peux vraiment toucher l’essence du film beaucoup plus simplement. J’ai l’impression que la couleur perturbe parfois, donne des informations qui peuvent faire sortir du film, en tout cas dans le genre de film que je fais.

Vous avez déjà travaillé en noir et blanc sur « Il dit qu’il est mort ». Dans « Boro in the Box », on sent que c’est beaucoup plus travaillé au niveau du contraste, d’où vient cette différence selon vous?

Pour « Il dit qu’il est mort », on a travaillé avec une pellicule noir et blanc, pour avoir des contrastes assez tranchés. En revanche, je voulais avoir plus de nuances de gris sur « Boro in the Box ». On a donc travaillé avec une pellicule couleur que l’on a fait basculer en noir et blanc. Il y a eut également pas mal d’effets réalisés au tournage. « Boro in the Box » est un film laiteux par moment, passant de la grisaille polonaise au nocturne onirique. C’est pour ça que l’on a une impression différente, lorsque l’on compare les deux films.

Quels sont les effets et trucages que vous avez utilisés sur le tournage de « Boro in the Box » ?

Des trucages assez simples comme la surimpression, c’est à dire en passant deux fois la pellicule dans la caméra. C’est un truc d’économes : comme la pellicule est chère, autant la charger en image. C’est ce qu’on a utilisé pour une des séquences nocturnes où une femme dans le ciel apparaît et le jeune Boro court en dessous avec des feux d’artifice. Dans la séquence de fin, on a utilisé de la rétro-projection. Quand Boro arrive entre ses parents, s’assoit, et enlève son masque, il y a un effet de travelling arrière sur les parents et de zoom avant sur la projection. C’est une projection qu’on a fait dans les bois et qui aurait été complètement impossible à une certaine époque. Comme Elina Löwensohn joue les deux personnages, c’est à dire Boro avec sa boîte sur la tête et la mère de Boro, ça permettait d’avoir les deux à l’écran. C’est intéressant parce que la rétro-projection est un moyen de trucage assez ancien qui a été complètement chassé par les fonds bleus maintenant, mais je pense qu’elle est en train de revenir parce que c’est quelque chose de très économique. Maintenant, avec l’outil numérique, c’est beaucoup plus facile d’avoir des projecteurs et des écrans extrêmement légers et de les disposer dans le décor. Ces projections donnent tout de suite à l’acteur et au réalisateur la sensation d’avoir son film fini. C’est une chose que j’ai utilisé et je trouve ça beaucoup plus magique de faire ça en direct.

Comment est née cette collaboration entre vous et Elina Löwensohn ?

Je connaissais son travail d’actrice dans différents films comme « Sombre » de Philippe Grandrieux, les films d’Hal Hartley et « Nadja » de Michael Almereyda, que j’aime beaucoup. Ces films m’avaient relativement marqué et j’attendais d’avoir un projet assez important à lui proposer. Au début, c’est sur mon film, « La résurrection des natures mortes », que je l’avais contactée. Et de fil en aiguille, elle s’est retrouvée à faire « Boro in the Box », qui s’est tourné avant. Ensuite, on a eu l’idée de travailler sur une collaboration plus dense, en faisant plusieurs courts métrages sur une vingtaine d’années, en travaillant sur nos propres vieillissements. Pour moi, c’est comme un exercice de style. J’en suis à mon quatrième film avec elle, dans cette collection. Il s’agit d’imaginer un rôle assez différent à chaque fois et un dispositif de mise en scène assez radical.

Vous écrivez ensemble ?

On a fait « Odile dans la vallée » dans lequel il y a une collaboration de co-écriture, un monologue dit et écrit par Elina sur les images que j’ai tourné. En ce qui concerne les autres films, c’est plus une discussion. Je lui propose une idée, un scénario, on en discute, on cherche le personnage ensemble et on co-produit ces films.

Vous avez laissé de côté l’animation que vous avez étudié aux Gobelins, mais votre dernier film « La Résurrection des natures mortes » (2012), en est pourtant très proche, par le choix des couleurs vives, l’utilisation de la stop-motion, et commence même par une citation de Walt Disney, « L’animation est l’illusion de la vie ». Pouvez-vous me parler de ces choix ?

Je ne voue pas du tout un culte à Walt Disney bien au contraire, mais ça m’amusait beaucoup de commencer par cette lapalissade. Ce film est parti d’un désir que j’avais de travailler sur les territoires contaminés. J’avais été très marqué par le blog d’une ukrainienne qui photographiait la nature relativement luxuriante à Tchernobyl, ainsi que par un film en super 8 qui avait été tourné à côté de la centrale pendant la fuite nucléaire. La pellicule avait enregistré la radioactivité, qui se manifestait à l’image par des tâches colorées absolument extraordinaires, on aurait dit du Brakage. Ça m’avait fasciné que la contamination, que les cinéastes essayent de matérialiser avec des effets spéciaux pas possibles, se concrétise sur la pellicule par des tâches qui rappellent les essais des grands cinéastes expérimentaux. Cette idée de couleur contaminée m’a beaucoup influencé pour ce projet. Je voulais créer un univers très connoté Technicolor, mais malade. On a éclairé la nature, on a tourné dans des extérieurs qu’on a traités comme du studio, avec des éclairages artificiels, en peignant certaines parties, en teintant les arrières–plans avec des fumées colorées qui se diffusaient pour créer ce climat toxique. Pour moi l’animation a toujours été un procédé de trucages et au bout d’un moment, je me suis senti un peu à l’étroit. J’avais vraiment envie de travailler avec des acteurs et non plus avec des squelettes ou des bouts de poupées. En réfléchissant à ce qu’est l’animation, je me suis dit : « Quitte à réutiliser l’animation, autant aller au bout de l’idée et jouer à l’apprenti sorcier, c’est-à-dire travailler sur des vrais cadavres d’animaux et leur redonner vie de façon très simple, en gardant l’animal tel qu’il est ». À ma connaissance l’expérience n’avait jamais été tentée comme ça.

Vos films parlent de la frontière entre la vie et la mort, mais également de la question de l’œuvre d’art et de sa disparition, celle du créateur aussi. C’est le cas de « Boro in the in the Box » mais également de votre projet de long-métrage, « L’Homme qui cache la forêt ». C’est un sujet qui vous préoccupe ?

Dans « L’Homme qui cache la forêt », c’est même le sujet. Il s’agit d’un homme qui accompagne des œuvres d’art en Sibérie, pour une mission commanditée par un musée d’art contemporain en période de perestroïka. J’avais discuté avec des gens de Beaubourg et ils avaient des préoccupations similaires aux personnages du film. Ils envoient ces œuvres en Sibérie pour observer comment les natifs les perçoivent, pour avoir le point de vue de l’homme vierge sur l’œuvre d’art contemporaine. Pour accompagner les œuvres et filmer cette rencontre, ils prennent un réalisateur un peu oublié. Lui pense qu’il est en rivalité avec ces œuvres. Ce qui l’intéresse c’est de faire son propre art, son ultime film. Ce cinéaste qui veut faire un film absolu, c’est une illusion. Dans ce projet baroque et assez noir, il y a plusieurs de mes obsessions qui sont rassemblées. La rivalité entre l’art plastique et le cinéma, art impur peut-être, la frontière entre la vie et la mort et aussi ce personnage qui ritualise le cinéma. Il est comme un prêtre colonisateur qui brandit une caméra au lieu de brandir une croix.

Où en est le projet aujourd’hui ?

Ce film a eu un prix au Torino Film Lab du festival de Turin où tout un système a été créé pour accompagner des scénarii. Puis, il a été aux Ateliers de la Cinéfondation à Cannes, pendant lesquels les réalisateurs et producteurs présentent leur projet sélectionné parmi d’autres afin de bénéficier de financement supplémentaires. Il a donc eu sa vie dans les festivals et là, on en est au montage financier depuis quelques années. Il est assez complexe à faire parce que c’est un river movie qui se passe en Sibérie. Je suis allé en Sibérie faire quasiment le périple du personnage, sur des rivières assez sauvages, même vierges. Ce fut dangereux, assez compliqué et éprouvant et je pense que c’est suicidaire d’aller faire un film là-bas, donc on cherche des rivières qui peuvent rendre le film possible.

Il y a une chose que l’on retrouve dans tous vos films, c’est la question de la matière, l’organique, et la présence de toutes sortes de fluides. Comment expliquez-vous cette particularité ?

Je ne saurais pas vous dire pourquoi l’organique prend autant de place chez moi. C’est peut-être une influence de William Buroughs, de quelques lectures, et cette idée de mutation de l’homme et de la machine qui m’obsède assez. C’est-à-dire que j’ai l’impression de faire corps avec la caméra. Il y a toujours cette notion que mon corps avale la caméra ou que ma peau continue à pousser sur la caméra et se met à couler sur elle. Dans « Boro in the box », par exemple, la caméra est beaucoup plus humaine que le personnage qui vit dans une caisse, presque comme une maladie de l’œil, un prolongement. Ce sont vraiment des images très fortes qui me hantent. Et comme j’aime travailler avec de la pellicule qui est une matière chimique, il y a cette notion de faire corps avec la matière. Je préfère les chimistes aux informaticiens.

Vous travaillez beaucoup avec pellicule ?

Oui, quasiment exclusivement. La pellicule est sensible, par définition, et cette sensibilité je la ressens viscéralement quand je tourne. Ça oblige aussi à une certaine discipline au tournage. C’est-à-dire qu’il faut vraiment avoir répété avant de lancer le moteur, et bien réfléchir au plan. On ne peut pas tourner, mouliner dans tous les sens parce que là, ça devient vraiment cher. J’aime bien cette discipline et la magie des incidents, parfois très intéressants avec la pellicule. J’aime cette matière vivante.

Vous avez un rapport très fort avec l’objet film, un contact avec la matière derrière la caméra, et qui se ressent à l’image…

Oui, c’est vraiment un rapport très tactile au film, je touche les acteurs, je les salis, j’ai besoin de mettre en place les décors, j’ai vraiment l’impression de faire des films avec mes mains. Et puis je suis complètement obsessionnel par rapport au cinéma, toutes mes activités parallèles convergent vers cet art.

Propos recueillis par Agathe Demanneville

Articles associés : la critique de « Boro in the Box », la critique de « Il dit qu’il est mort »

Living Still Life (La Résurrection des natures mortes) de Bertrand Mandico

Art et beauté en territoire contaminé

Habitués au cinéma radical et détonnant de Bertrand Mandico, on s’étonne de voir son dernier film, « Living Still Life » (La Résurrection des natures mortes), en compétition à la Mostra de Venise en septembre dernier et en sélection au prochain festival de Clermont-Ferrand, s’ouvrir avec une citation de Walt Disney, grand patron du dessin animé pour toute la famille. « L’animation est l’illusion de la vie », telle est la petite phrase qui introduit le film avec ironie. Petit à petit, l’image se désagrège et vire au vert, au rouge, comme si les mots de cet homme connu de tous n’étaient eux aussi qu’illusion.

À ces mots succèdent des plans de fumées et de vapeurs colorées, évoquant des expériences chimiques propres au cinéma expérimental, et qui reviendront régulièrement tout au long du film. Une femme filmée en gros plan, Elina Lowensöhn, actrice fétiche de Bertrand Mandico, évoque sa quête d’une autre femme et en décrit les caractéristiques précises. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Tout cela nous laisse perplexes, il faudra attendre un peu pour en savoir d’avantage…

N’ayant pas le temps d’y réfléchir plus longuement, le spectateur est secoué par une sonnerie d’alarme, celle d’une centrale nucléaire. L’incorporation de ce son tant redouté et de chapitrages sans décorum donnent toute leur signification aux fumées et vapeurs évoquées plus haut. Nous sommes en territoire contaminé, plongés en plein univers post-apocalyptique. « Living Still Life » nous fait découvrir un monde dépourvu de toute vie, si ce n’est celle d’une femme obsédée par ses recherches artistiques, à la poursuite de l’œuvre absolu, et d’un homme en deuil.

La femme évolue dans une nature aux tons et couleurs poussés, dans un décor peinturluré de rouge, de vert, de bleu et de rose et dont le sol est recouvert d’une neige parfaitement blanche. Les violons et les bruitages soignés ajoutent une douceur à la scène, et cette femme, vêtue de rouge, s’apparente à un petit chaperon rouge de conte post-moderne. Après le choc de l’alarme, nous voilà replongés dans un panorama « walt disneyesque », et là, c’est à se demander si le réalisateur ne se joue pas de nous. Cependant, quelque chose sonne faux dans cet environnement enluminé. Des bruits inquiétants viennent progressivement polluer l’atmosphère, et l’aspect irréel des couleurs ne nous permet pas de croire en l’existence d’une telle harmonie de la nature. Le film nous emmène dans un monde inquiétant et pourtant si plausible, un Tchernobyl 2 mis en scène par un Walt Disney sous acides.

Rappelant le Technicolor poussé de certains films des années 1950 comme « La Renarde » de Mickael Powell ou les films de Douglas Sirk dont Bertrand Mandico s’est beaucoup inspiré, le décor évoque l’abus de cette technique, au point d’avoir créé un univers esthétiquement malade. Ici, l’excès d’artifices fait dérailler la nature.

Dans « La Renarde », la jeune femme évolue dans une nature luxuriante aux panoramas splendides tandis qu’ici, la forêt prend des allures de cimetière où gisent les corps inertes d’animaux. Tour à tour, notre mystérieuse femme découvre le cadavre d’un lièvre, d’un chien, d’un cheval, et les emmène dans son atelier afin de leur redonner vie. Les corps sont mis en scène, fleuris, colorés, disposés sur un sol noir et photographiés maintes et maintes fois. Les photos, mises bout à bout, reproduisent la marche de l’animal et provoquent cette « illusion de la vie » dont parlait Walt Disney, ou tout du moins, l’illusion du mouvement.

Dans cette volonté de capter le mouvement repose aussi un désir de capturer la vie, de maîtriser le temps qui nous échappe dans sa fuite, afin de retrouver un avant, celui qui ne connaissait pas la maladie et l’intoxication dues à la catastrophe nucléaire. Ainsi, l’homme en deuil, dont la maison se recouvre étrangement de peinture noire, comme aspirée par une mer de pétrole, fait appel à cette artiste afin de redonner vie à son épouse défunte.

La séquence finale, celle de l’animation du corps de la femme, évoque par ses cheveux hirsutes une Gorgone de la mythologie grecque, plus particulièrement Méduse, cette femme à la chevelure de serpents. La Gorgone de Mandico est aussi une créature issue de l’enfer, celui du nucléaire et des gaz toxiques, elle s’anime dans une danse macabre, et a conservé son pouvoir hypnotique.

Le discours du début prend alors toute sa signification, et l’on découvre que le chaperon solitaire est à la recherche de chair et de matière plus organique que chimique dans cet endroit dépourvu de vie et d’air pur. Peu importe que l’animation ne soit qu’illusion, l’émotion véhiculée par les images, elle, est bien réelle.

Ce passage où les corps sont mis en scène et animés sous nos yeux, accompagné d’une musique poétique et enfantine composée par Bertrand Mandico, appelle l’émerveillement, et la découverte d’un procédé étonnant. L’assemblage des photogrammes nous emmène vers un récit fantasmagorique loin du quotidien, un ailleurs où tout est possible. Le film, par la mise en scène d’une dualité opposant la création à la destruction, questionne, ou plutôt affirme la possibilité de créer une œuvre dans un monde en perdition.

Par cette méthode de mise en mouvement des corps, Bertrand Mandico révèle le fonctionnement de l’animation image par image ou ce qu’on appelle aussi la stop-motion. Cette technique est directement inspirée des travaux de recherche sur le mouvement d’Eadweard Muybridge, qui a inventé, à la fin du XIXè siècle, le zoopraxiscope, un appareil photo pour photographier le mouvement des animaux.

« Living Still Life » couvre les obsessions de la matière et de la création artistique que Bertrand Mandico ne se lasse pas de mettre en scène. Ce dernier, attaché au bricolage de par sa formation dans l’animation, a utilisé de véritables cadavres d’animaux afin de réaliser ce film. Mais rassurez-vous, l’expérience macabre n’aura pas été jusqu’au bout, puisqu’il s’agit, dans cet épilogue, du corps d’une actrice bien vivante !

L comme Living Still Life

Fiche technique

Synopsis : Dans un monde en déliquescence, une femme recueille des animaux morts et leur redonne vie en les filmant image par image.

Genre : Fiction

Durée : 15’04 »

Pays : France

Année : 2012

Réalisation : Bertrand Mandico

Scénario : Bertrand Mandico

Directeur de la photo : Pascale Granel

Montage : Laure Saint-Marc, George Cragg

Monteurs son : Laure Saint-Marc, George Cragg

Décors : Geert Paredis

Musique : Ghédalia Tazartès, Bertrand Mandico

Interprétation : Elina Lowensöhn, Jean-Marc Momon

Production : Parisienne de Production – Coproduction Office

Article associé : la critique du film

L comme The Life and Death of Henry Darger

Fiche technique

Synopsis : Henry Darger parcourt les routes glacées de l’Islande pour savoir combien de temps il lui reste à vivre. Deux heures lui dira une voyante à la peau bleue.

Genre : Fiction, expérimental

Durée : 6’20’’

Pays : France, Islande

Année : 2010

Réalisation : Bertrand Mandico

Scénario : Bertrand Mandico

Voix : Tomas Lemarquies

Ingénieur du son : Erwan Eyck

Monteuse : Laure Saint-Marc

Musique : Erwan Eyck

Effets spéciaux : Marie Gascoin

Interprétation : Harpa Arnardottir, Karl Guomundsson

Production : L’Oeil qui Ment

Article associé : la critique du film

The Life and Death of Henry Darger de Bertrand Mandico

Quel peut bien être le résultat lorsqu’un réalisateur audacieux décide de réaliser un film en une journée, dans un pays et dans une langue qui lui sont étrangers? « The Life and Death of Henry Darger », c’est un peu tout cela à la fois.

Bien embêté à l’idée d’écrire un scénario pour une histoire se déroulant en Islande, un pays qu’il ne connaît pas, Bertrand Mandico a décidé de guetter ses rêves, une méthode qui est ici plutôt efficace. À la manière des surréalistes, le réalisateur s’inspire de ses apparitions nocturnes et fait le choix de réaliser « The Life and Death of Henry Darger », sa première auto-production, sur une courte durée, presque comme s’il s’agissait d’une écriture automatique, laissant libre cours à la rêverie, aux pulsions et aux fantasmes.

Cet objet étrange s’ouvre sur des plans de fesses battues à coups de plumes, dans un montage en alternance avec des plans d’un homme errant sur une route déserte, plans si courts qu’ils pourraient passer pour des images subliminales, extraits de pensées et de rêves que l’on oserait à peine dévoiler. Henry Darger, ce vieil homme au visage profondément marqué et au regard tendre, se déplace lentement sur les routes d’un pays hostile. Vent qui souffle, neige qui vole et isolation suprême révèlent une Islande proche d’un no man’s land peu accueillant et loin des cartes postales, un choix revendiqué par Bertrand Mandico.

Au bout du chemin se trouve une maison bleue dans laquelle se trouve une femme bleue. Henry Darger vient à sa rencontre afin de savoir combien de temps il lui reste à vivre. L’inquiétante femme soulève sa robe pour qu’Henry Darger puisse apercevoir son destin. Ce n’est pas son sexe que l’on découvre alors mais des ailes d’oiseau qui se déploient en même temps que les cuisses de la voyante. Plumage et nudité du corps humain s’entremêlent et interpellent, comme dans ces plans d’ouverture un brin frivoles. À la question posée, la voyante répond : « Deux heures » . Tel un oiseau, l’homme au crépuscule de sa vie s’apprête à prendre son envol et partage son dernier vœu avec l’ange de la mort, dans une une ultime danse. Henry Darger dansera donc toute la nuit sur les routes, en état de transe.

La voix-off nous raconte l’histoire de cet homme comme s’il s’agissait d’une légende oubliée ou d’une fable. Le souffle permanent du vent et ce voile blanc transparent qui, balancé par le vent, s’interpose entre l’objectif de la caméra et l’objet filmé, participent à créer une atmosphère mystérieuse propre au rêve, et véhiculent une impression de mirage, instaurant une distance avec le réel. Le fantasmagorique et le poétique caractérisent ce film pourtant simple, sans effets spéciaux particuliers. Lorsque l’homme et la femme dansent, la caméra danse avec eux et le voile recouvre subtilement l’image, afin de ne nous laisser entrevoir la beauté mêlée à la simplicité.

Malgré le peu de temps imparti pour le tournage du film, rien n’est laissé au hasard. Bertrand Mandico a utilisé de la pellicule couleur pour les intérieurs et de la pellicule noir et blanc pour les extérieurs, afin de se concentrer sur l’essentiel et de ne pas se dissiper en filmant les paysages islandais. Ce n’est pas le lieu où nous sommes qui compte mais l’endroit où nous allons, ou peut-être même la façon dont nous nous y rendons. Henry Darger, lui, a fait le choix d’avancer vers la mort en dansant.

La maison qui a servi de décor au film était celle d’un peintre qui peignait des femmes bleues, esprits par lesquels il était visité et qui lui inspiraient ses tableaux. « The Life and Death of Henry Darger » est donc né de la rencontre posthume de deux esprits rêveurs, ceux d’un peintre et d’un cinéaste, tous deux habités par des images oniriques.

Il dit qu’il est mort de Bertand Mandico

Avec « Il dit qu’il est mort », Bertrand Mandico réalise en 2006 un huitième court-métrage tourné en noir et blanc et en super 16. Western intemporel, envoutant et sombre, « Il dit qu’il est mort » est l’histoire d’une petite pendaison en famille qui saisit par son esthétisme visuel et la puissance de son intensité dramatique. Mais « Il dit qu’il est mort » fait partie de ces courts-métrages qui ne se dévoilent pas au premier regard et, gardant le mystère sur les dessous de leur trame narrative, choisissent plutôt d’exposer une scène brute qu’on pourrait croire extraite d’un long métrage. Dès lors, et sans possibilité de recourir à une interprétation linéaire du scénario, l’œil du spectateur est sollicité pour appréhender le film en s’attachant exclusivement à la force des images qui lui sont présentées. Par petites touches successives et un travail très abouti sur chaque plan, Bertrand Mandico parvient alors à merveille à nous immerger au cœur d’un univers cinématographique aux ambiances surréalistes particulièrement suggestives.

Mandico aime manipuler les métaphores visuelles et le film s’ouvre par une nature morte chargée de symboles. Dans un lent travelling avant, on découvre en gros plan une pomme tombée au sol entre de hautes herbes. L’image est cerclée de noir, rappelant l’œil du cinéaste. Des ombres contrastent dans la lumière, et la bande son suggère que dans un hors champ, un homme se débat violemment. La symbolique de la pomme frappe d’entrée par sa force évocatrice. Comme pour nous mettre sur la piste du scénario, l’image semble nous renvoyer à l’idée d’un péché originel où trahison et transgression sont sous-entendues. Plus directement, l’idée est aussi celle d’une pomme d’Adam masculine, fruit étrange suspendu aux arbres que décrivaient François Villon ou Billie Holliday. En un tableau initial, Mandico plante le décor de son film en y insérant subtilement ses thématiques principales.

Puis, au milieu d’un pré balayé par le vent et la fumée d’un feu de bois, on découvre une table de banquet dressée comme pour un repas de fête. Autour de la table, des chaises sont vides ou renversées sur le sol, suggérant une interruption brutale du déjeuner. Sur la table, des poussins picorent les restes du festin. Dans l’iconographie allégorique de Bertrand Mandico, la métaphore animale est souvent obsessionnelle, et l’image du poussin, symbole de la naissance, renvoie à celle de l’enfant qui passe devant la table et dont on devine le rôle central au cœur de l’intrigue. Un large mouvement panoramique révèle l’ensemble des protagonistes. Au centre du plan, un homme sous un arbre est en équilibre sur un tabouret, la corde au cou. Un vieil homme à chapeau, encadré par d’étranges barbus, assiste assis à la pendaison. Un cheval tend la corde qui élève le pendu. Révélant encore une fois le penchant de Bertrand Mandico pour les actrices slaves, une jeune femme, incarnée par Katia Golubeva, cherche à retenir maternellement l’enfant qui s’avance vers le pendu. Dans l’air, résonnent des accords dissonants de guitare qui renforcent le caractère western de la scène en nous rappelant comme une référence évidente, les compositions de Neil Young pour le « Dead Man » de Jim Jarmush.

Les dialogues sont rares et la direction d’acteur, particulièrement efficace, s’appuie sur un jeu extrême des regards où s’expriment les différents niveaux de tension entre les personnages, laissant apercevoir toute leur dimension psychologique. Formant une quadrature du nœud dramatique, la femme, l’enfant, l’homme âgé au tempérament de chef et l’homme plus jeune suspendu par le cou, développent une gamme complexe de rapports qui nous interrogent sur des thèmes chers au genre du western : le règlement de compte machiste, la violence rédemptrice, la trahison au clan, la pureté de la filiation, l’autorité patriarcale ou la vengeance féminine…

Alternant plans subjectifs en plongée entre des chaussures pendantes dans le vide et mouvements panoramiques verticaux à travers les branches, la scène de l’élévation du pendu impressionne par son énergie. Comme la vie s’échappe peu à peu, un liquide corporel s’écoule en flot, le long du tronc de l’arbre, jusqu’aux cimes d’où s’envolent des oiseaux. Puis, l’ambiance du film bascule comme pour s’ouvrir vers une autre dimension. Alors que des nuages filent dans le ciel, des sons synthétiques graves et inquiétants se superposent aux accords de guitare dissonants. La frontière entre la vie et la mort est là, quelque part entre la terre et le ciel, suspendue dans les branches.

Entre les feuilles qui pleuvent sous l’arbre, le corps du pendu retombe sur le sol dans un mouvement ralenti. Les repères s’estompent et se brouillent alors que des nuées de flocons volètent dans les airs. Autour du pendu désorienté, la mort plane comme dans un rêve. Derrière lui entre les arbres, la jeune femme urine copieusement, laissant couler le liquide jusqu’à lui, comme pour lui redonner la vie. L’enfant observe, interrogateur. L’homme, incarné par un Augustin Legrand aux faux airs de Clint Eastwood, se relève pour tirer une bouffée sur la cigarette que lui tend la femme. De la fumée s’échappe par les entailles de son cou cisaillé comme l’esprit de vengeance qu’on sent monter en lui. Car dans ce genre de western, la mort l’emporte toujours à la fin.

Bertrand Mandico

C’est au festival de Clermont-Ferrand que nous avons découvert Bertrand Mandico avec son film « Boro in the Box » (2011), qui a depuis reçu de nombreux prix en festival. Interpellés par son univers fantasmagorique et surréaliste, nous nous sommes penchés sur le travail de cet artiste discret dont la carrière a débuté dans l’animation et a très vite emprunté les chemins du cinéma expérimental et de la fiction en prise de vues réelles. Passionné de cinéma et toujours à la recherche du contact avec la matière, Bertrand Mandico nous offre un panorama de films insolites et poétiques. Nous lui consacrons aujourd’hui un focus spécial et vous proposons, à travers plusieurs critiques de ses œuvres et une interview, d’en découvrir un peu plus sur cet artiste complet, passionné et passionnant.

Retrouvez dans ce Focus :

– La critique de « Boro in the Box »

– La critique de « Il dit qu’il est mort »

– La critique de « The Life and Death of Henry Darger »

I comme Il dit qu’il est mort

Fiche technique

Synopsis : Soulevé par sa corde, un pendu traverse un arbre. Alors qu’il est en pleine ascension vers les cimes et la mort, la femme qui l’accusait l’innocente. Le pendu est libéré. Il revient doucement à la vie, allongé dans un champ, observant tout ce qui l’entoure.

Genre : Fiction

Durée : 11’20 »

Pays : France

Année : 2006

Réalisation : Bertrand Mandico

Scénario : Bertrand Mandico

Directeur de la photo : Pascale Granel

Ingénieur du son : Claire-Anne Largeron

Monteur : Julien Lacheray

Auteur de la musique : Erwan Eyck

Chef décorateur : Pierre Pell, Stéphane Rosenbaum

Costumes : Céline Avel

Mixeur : Philippe Grivel

Interprétation : Katia Golubeva, Augustin Legrand, Thierry Benoiton, Jean-Marc Stehlé, Dimitri Khutoryansky, Yann, Leroi-Gouran, Jean-Claude Liger

Production : Centrale Electrique

Article associé : la critique du film

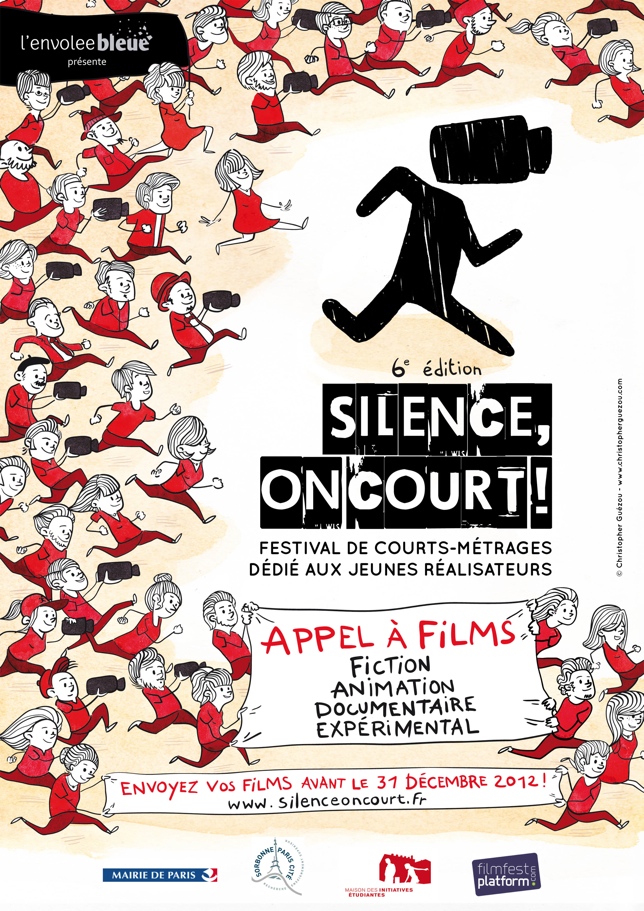

Le festival itinérant de courts métrages « Silence, on court ! » lance son appel à films

Si vous êtes un(e) jeune réalisateur-trice de moins de 30 ans et que vous avez réalisé un film d’une durée maximum de 30 minutes après le 1er janvier 2012, il ne vous reste plus que quelques jours pour l’envoyer au Festival « »Silence, on court ! ». Inscrivez votre court métrage sur FilmFest Platform avant le 31 décembre 2012.

Le concours est ouvert à toutes les formes cinématographiques (fiction, documentaire, animation, expérimental) et à toutes les nationalités. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival (http://www.silenceoncourt.fr/)

Notre Top 5 des meilleurs courts métrages de l’année 2012

Il y a deux ans, nous avions initié un Top 5 des meilleurs courts métrages de l’année, à l’instar des Best of annuels des revues et des autres sites consacrés au long-métrage (si la nostalgie vous démange, retrouvez nos Top 2010 et 2011). En cette fin d’année, découvrez les 5 coups de cœur 2012 des membres de l’équipe de Format Court.

Katia Bayer

1. « Abgestempelt » de Michael Rittmannsberger (Autriche)

2. « Edmond était un âne » de Franck Dion (France, Canada)

3. « Tiger Boy » de Gabriele Mainetti (Italie)

4. « La vie parisienne » de Vincent Dietschy (France)

5. « Tram » de Michaela Pavlátová (République tchèque, France)

Amaury Augé

1. « Oh Willy » d’Emma de Swaef et Marc Roels (Belgique, France, Pays-Bas)

2. « About killing the pig » de Simone Massi (Italie)

3. « Footing » de Damien Gault (France)

4. « Ce n’est pas un film de cow-boys » de Benjamin Parent (France)

5. « Peau de chien » de Nicolas Jacquet (France)

Fanny Barrot

1. « Pude ver un puma » de Eduardo Williams (Argentine)

2. « Je sens le beat qui monte en moi » de Yann Le Quellec (France)

3. « Nous ne serons plus jamais seuls » de Yann Gonzalez (France)

4. « Yeguas y cotorras » de Natalia Gargiola (Argentine)

5. « Tempête dans une chambre à coucher » de Laurence Arcadias et Juliette Marchand (France)

Julien Beaunay

1. « Vegtelen percek » de Cecília Felméri (Hongrie, Roumanie)

2. « Hiljainen Viikko » de Jussi Hiltunen (Finlande)

3. « Wrong Cops » de Quentin Dupieux

4. « Flow » de Hugues Hariche (France)

5. « Zimmer 606 » de Peter Volkart (Suisse)

Marie Bergeret

1. « Vegtelen percek » de Cecília Felméri (Hongrie, Roumanie)

2. « Tuba Atlantic » de Hallvar Wizo (Norvège)

3. « Natpwe, le festin des esprits » de Tiane Doan na Champassak et Jean Dubrel (France)

4. « Prora » de Stéphane Riethauser (Suisse)

5. « Le Cri du homard » de Nicolas Guiot (Belgique)

Adi Chesson

1. « Avec Jeff, à moto » de Marie-Eve Juste (Canada)

2. « Sur la route du paradis » d’Uda Benyamina (France)

3. « U.H.T. » de Guillaume Senez (Belgique)

4. « A Ballet Dialogue » de Marcio Reolon et Filipe Matzembacher (Brésil)

5. « Si j’étais un homme » de Margot Reumont (Belgique)

Agathe Demanneville

1. « Boro in the Box » de Bertrand Mandico (France)

2. « Aalterate » de Christobal de Oliveira (France, Pays-Bas)

3. « Overture » de Dan Sachar (Israël)

4. « This is not an Umbrella » de Zoe Wittock (Etats-Unis)

5. « Oh Willy » d’Emma de Swaef et Marc Roels (Belgique, France, Pays-Bas)

Xavier Gourdet

1. « The Devil » de Jean-Gabriel Périot (France)

2. « La mirada Perdida » de Damian Dionisio (Argentine)

3. « L’âge adulte » de Eve Duchemin (Belgique)

4. « Peau de chien » de Nicolas Jacquet (France)

5. « Memento Mori » de Daniela Wayllace (Belgique)

Mathieu Lericq

1. « Fais croquer » de Yassine Qnia (France)

2. « Utan Snö » de Magnus von Horn (Pologne, Suède)

3. « Pude ver un puma » de Eduardo Williams (Argentine)

4. « Papa, Lénine et Freddy » d’Irène Dragasaki (Grèce)

5. « La sole, entre l’eau et le sable » d’Angèle Chiodo (France)

Camille Monin

1. « Ce n’est pas un film de cow-boys » de Benjamin Parent (France)

2. « Papa, Lénine et Freddy » d’Irène Dragasaky (Grèce)

3. « Tennis elbow » de Vital Philippot (France)

4. « Yeguas y cotorras » de Natalia Gargiola (Argentine)

5. ex aequo « Plenamar » de Joan Carles Martorell (Espagne) et « Flow » de Hugues Hariche (France)

Julien Savès

1. « Les Condiments Irréguliers » d’Adrien Beau (France)

2. « Posledný Autobus » d’Ivana Laucíková et Martin Snopek (Slovaquie)

3. « Drained » de Nick Peterson (Etats-Unis)

4. « We’ll Become Oil » de Mihai Grecu (France/Roumanie)

5. « Trotteur » d’Arnaud Brisebois et Francis Leclerc (Canada)

Frank Unimon

1. « The Curse » de Fyzal Boulifa (Royaume-Uni, Maroc)

2. « Ce qu’il restera de nous » de Vincent Macaigne

3. « Wrong Cops » de Quentin Dupieux (France)

4. « Sur la route du paradis » d’Uda Benyamina (France)

5. « Mamembre » de Sylvain Payen, Christophe Feuillard, Caroline Diot, Guillaume Griffoni, Clarisse Martin, Julien Ti-i-Taming, Quentin Cavadaski (France)