Ce mois-ci, Format Court fête ses 5 ans de programmation au Studio des Ursulines. Ce sera l’occasion de le rappeler ce jeudi 9 mars 2017 à l’occasion de notre toute nouvelle soirée de courts-métrages.

« Au loin Baltimore » de Lola Quivoron

Nos séances mensuelles et internationales ont en effet démarré il y a cinq ans jour pour jour, le 8 mars 2012 dans cette même jolie salle du 5ème arrondissement parisien avec l’envie de diffuser du (bon) court et de donner la parole aux réalisateurs, comédiens, techniciens, producteurs mais aussi aux sélectionneurs de festivals.

En fouillant dans nos archives, nous avons retrouvé le visuel ci-dessous. C’était il y a 5 ans, notre affiche était signée Gwendoline Clossais, et nous proposions alors de découvrir cinq films français, belges et suédois à travers la formule – sympathique – suivante :

« 8 mars prochain. Jour de la femme, deuxième jeudi du mois, Saint-Machin, … Mais aussi, première projection de courts métrages, organisée par Format Court au Studio des Ursulines (Paris, 5ème). Si l’envie vous prend de fuir la civilisation, de chercher l’inspiration dans un paquet de bonbons, d’occuper votre ancien lieu de travail, de vous mettre au nudisme et de mettre votre plus belle cape de magicien, cette séance est bel et bien pour vous ».

Le projet initié il y a 5 ans avec Florian Delporte, le programmateur et directeur du Studio des Ursulines, était clair et ambitieux à la fois : rendre visibles des films un peu trop discrets, diffuser des oeuvres d’ici et d’ailleurs, récentes comme plus anciennes, et associer les professionnels aux rencontres prévues. Faire du lien, être des passeurs, identifier des films de qualité, des propositions fortes, les accompagner en salle, créer un rendez-vous, s’adresser à un public curieux et cinéphile. Montrer la diversité et la vitalité du court, qu’il soit animé, fictionnel, documentaire ou expérimental, construire des programmations éclectiques, originales, multiculturelles et très rarement thématiques.

On a fait le compte. En cinq ans, de 2012 à 2017, nous avons projeté pas moins de 249 courts-métrages : des très courts, des moyens, des clips, des pubs, des films d’écoles, des films d’époque, des classiques comme des propositions plus récentes.

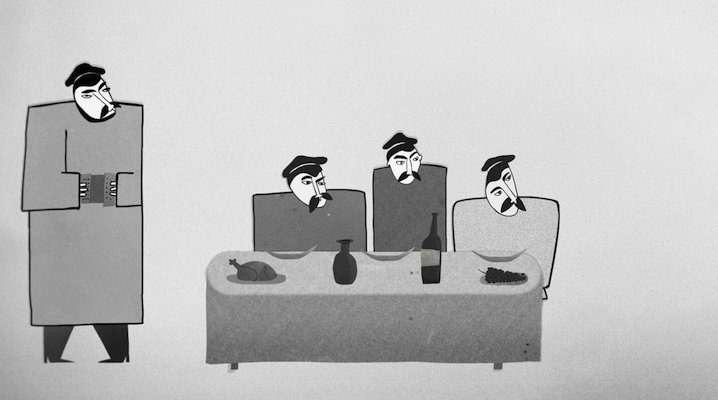

« L’Homme à la tête de caoutchouc » de Georges Méliès

Un mot sur les classiques. Nous avons eu le grand plaisir de diffuser les films suivants (pour ne citer qu’eux) en accompagnement de films plus « actuels » (voir plus bas) : « L’Homme à la tête de caoutchouc » (1901) et « Le Roi du Maquillage » de Georges Méliès (1904), « Symphonie bizarre » de Segundo de Chomon (1909), « The Rounders » de Charlie Chaplin (1914), « One Week » (La Maison démontable) de Buster Keaton et Edward F. Cline (1920), « His Wooden Wedding » (1925) et « Mighty like a moose » de Leo Mac Carey (1926), « Betty Boop’s Crazy Inventions » de Dave Fleischer (1933), « Un Monsieur qui a mangé du taureau » de Eugène Deslaw (1935), « Tulips shall grow » de George Pal (1942), « Rentrée des classes » de Jacques Rozier (1955), « L’Amour existe » de Maurice Pilat (1960), « The Heart of The World » de Guy Maddin (1961), « Rupture » (1961) et « Heureux Anniversaire » (1962) de Pierre Etaix, « Feest » de Paul Verhoeven (1963), « L’acteur » de Jean-François Laguionie (1975),« Les Possibilités du dialogue » de Jan Švankmajer (1982), « L’Illusionniste » de Alain Cavalier (1990), « Walking on the Wild Side » de Dominique Abel et Fiona Gordon (2000), …

« Larp » de Kordian Kądziela

Parmi les films plus contemporains, il serait bien vain de citer tous les films que nous avons programmés (tout est archivé sur notre site). Citons toutefois quelques perles que nous avons été particulièrement fiers de repérer très tôt et de programmer sur l’écran des Ursulines : « Oh Willy » de Emma de Swaef et Marc Roels (Belgique, France, Pays-Bas), « Fais croquer » de Yassine Qnia (France), « Sinner » de Meni Philip (Israël), « Andong » de Rommel Milo Tolentino (Philippines), « Posledný Autobus » de Ivana Laucikova et Martin Snopek (Slovaquie), « Vivre avec même si c’est dur » de Pauline Pinson, Magali Le Huche et Marion Puech (France), « Edmond était un âne » de Franck Dion (France), « Wrong Cops » de Quentin Dupieux (France), « Bisclavret » d’Emilie Mercier (France), « El Empleo » de Santiago Grasso (Argentine), « Tanghi Argentini » de Guido Thys (Belgique), « Mompelaar » de Wim Reygaert et Marc Roels (Belgique), « John and Karen » de Matthew Walker (Royaume-Uni), « Mourir auprès de toi » de Spike Jonze et Simon Cahn (France), « Tiger Boy » de Gabriele Mainetti (Italie), « Abgestempelt » de Michael Rittmannsberger (Autriche), « Sonata » de Nadia Micault (France), « M’échapper de son regard » de Chen Chen (France), « Las Palmas » de Johannes Nyholm (Suède), « Solecito » d’Oscar Ruiz Navia (Colombie, Danemark, France), « Fourplay : Tampa » de Kyle Henry (Etats-Unis), « La lampe au beurre de Yak » de Hu Wei (Chine, France), « Les Jours d’avant » de Karim Moussaoui (France, Algérie), « Us » de Ulrich Totier (France, Belgique), « Apele Tac » de Anca Miruna Lazarescu (Allemagne), « Ichthys » de Marek Skrobecki (Pologne), « Hvalfjordur » de Gudmundur Arnar Gudmundsson (Islande), « Misterio » de Chema García Ibarra (Espagne), « Die Schaukel des sargmachers » d’Elmar Imanov (Allemagne), « Noah » de Walter Woodman et Patrick Cederberg (Canada), « The Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at kilometer 375 » de Omar el Zohairy (Egypte), « Smafuglar » de Rúnar Rúnarsson (Islande), « Oh Lucy ! » de Atsuko Hirayanagi (Japon, Singapour, Etats-Unis), « Guy Moquet » de Demis Herenger (France), « Boles » de Spela Cadez (Slovénie, Allemagne), « Lágy Eső » de Dénes Nagy (Hongrie),« Beauty » de Rino Stefano Tagliafierro (Italie), « Le Skate moderne » d’Antoine Besse, « Art » de Adrian Sitaru (Roumanie), « Eût-elle été criminelle » de Jean-Gabriel Périot (France), « Le Sens du toucher » de Jean-Charles Mbotti Manolo (France), « Symphony no. 42 » de Réka Bucsi (Hongrie), « Petit Frère » de Rémi St-Michel (Canada), « Cutaway » de Kazik Radwanska (Canada), « Nashorn im Galopp » d’Erik Schmitt (Allemagne), « La route du bout du monde » d’Anaïs Le Berre et Lucille Prin (France), « Onder ons » de Guido Hendrikx (Pays-Bas), « The Mad Half Hour » de Leonardo Brzezicki (Danemark, Argentine), « Oripeaux » de Sonia Gerbeaud et Mathias Panafieu (France), « Guida » de Rosana Urbes (Brésil), « Le Repas dominical » de Céline Devaux (France), « Dans les eaux profondes » de Sarah Van Den Boom (France), « Coups de hache pour une pirogue » de Gilde Razafitsihadinoina (Madagascar), « Paandhrya » de Sandeep Mane (Inde), « Renaître » de Jean-François Ravagnan (Belgique), « Kwa Heri Mandima » de Robert-Jan Lacombe (Suisse), « Emilie Muller » de Yvon Marciano (France), « In uns das universum » de Lisa Krane (Allemagne), « Varicella » de Fulvio Risuleo (Italie), « Shipwreck » de Morgan Knibbe (Pays-Bas), « La Maison de Poussière » de Jean-Claude Rozec (France), « Larp » de Kordian Kądziela (Pologne), « Sonámbulo » de Theodore Ushev (Canada), « Decorado » d’Alberto Vazquez (Espagne), « Il Silenzio » de Ali Asgari et Farnoosh Samadi Frooshani (Italie), « Chasse royale » de Lise Akoka et Romane Guéret (France), « L’Île jaune » de Léa Mysius et Paul Guilhaume (France), « Hopptornet » de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson (Suède), « Une nuit à Tokoriki » de Roxana Stroe (Roumanie).

« Une nuit à Tokoriki » de Roxana Stroe

En cinq ans, ont été programmés dans le cadre de nos séances des films français, belges, hollandais, italiens, espagnols, suisses, allemands, autrichiens, polonais, slovaques, slovènes, roumains, tchèques, hongrois, estoniens, lettons, arméniens, géorgiens, grecs, suédois, norvégiens, danois, islandais, canadiens, américains, marocains, tunisiens, algériens, égyptiens, iraniens, indiens, israéliens, argentins, colombiens, chiliens, brésiliens, philippins, chinois, japonais, taïwanais, sud-coréens, congolais et malgaches. 43 nationalités au total (pas mal, non ?).

Parmi ces films, nous avons diffusé 42 Prix Format Court en salle, la plupart en présence de leurs auteurs : « Comme une grande » d’Héloïse Pelloquet », « La Table » d’Eugène Boitsov, « Mr Madila » de Rory Waudby-Tolley, « Tourisme international » de Marie Voignier, « Ennemis intérieurs » de Sélim Azzazi, « Manoman » de Simon Cartwright, « Une Nuit à Tokoriki » de Roxana Stroe, « Anna » d’Or Sinai, « Dernière porte au sud » de Sacha Feiner, « Le Mali (en Afrique) » de Claude Schmitz, « A Strong Woman » de Iwona Kaliszewska et Kacper Czubak, « Corpus » de Marc Hericher, « Kijé » de Joanna Lorho, « Kanun » de Sandra Fassio, « The Weatherman and the Shadowboxer » de Randall Lloyd Okita, « Trespass » de Paul Wenninger, « Anima » de Simon Gillard, « Le Monde à l’envers » de Sylvain Desclous, … .

Jean Legrand, Hu Wei, Julien Féret (chef opérateur, réalisateur et producteur de « La Lampe au beurre de Yak »

Bon nombre de professionnels français et étrangers sont également venus présenter leur travail et échanger avec le public dans le cadre de ces rendez-vous mensuels : Emma de Swaef, Yassine Qnia, Matthieu Salmon, Léo Verrier, Antoine Blandin, Giovanni Sportiello, Franck Dion, Emilie Mercier, Christophe Le Masne, Christelle Lheureux, Houda Benyamina, Benjamin Parent, Sylvain Desclous, Myriam Boyer, Benjamin Renner, Florence Borelly, Diane Jassem, Olivier Catherin, Yan Volsy, Mathieu Bompoint, Hugues Hariche, Edyta Janczak-Hiriart, Serge Bromberg, Chen Chen, Guillaume Dreyfus, Dimitra Karya, Laurence Reymond, Philipp Mayrhofer, Xavier Legrand, Alexandre Gavras, Hu Wei, Julien Féret, Steve Achiepo, Vincent Maury, Marie Monge, Nicolas Mesdom, Sébastien Houbani, Virginie Legeay, Gudmundur Arnar Gudmundsson, Chema García Ibarra, Jean-Bernard Marlin, Shanti Masud, Arthur Harari, Nicolas Anthomé, Clément Tréhin-Lalanne, Olivier Chantriaux, Joris Clerté, Virginie Giachino, Giacomo Abbruzzese, Jean-Charles Mbotti Malolo, Erik Schmitt, Martin Razy, Erik Schmitt, Paul Hamy, Hélène Vayssières, Marie Voignier, Davy Chou, Céline Devaux, Sarah Van Den Boom, Robert-Jan Lacombe et Jan Czarlewski,Phuong Mai Nguyen, Lisa Krane, Rory Waudby-Tolley, Cécile Ducrocq, Laure Calamy, Yann Delattre, Fabrice Préel-Cléach, Jean-Christophe Soulageon, Natalie Beder, Nelson Ghrenassia, Ali Asgari, Farnoosh Samadi Frooshani, Lise Akoka, Romane Gueret, Léa Mysius, Paul Guilhaume, Donato Sansone, Nicolas Schmerkin, Or Sinai, Mees Peijnenburg, Ena Sendijarević, Roxana Stroe, Sélim Azzazi, Héloïse Pelloquet, Chabname Zariab, … .

Merci à eux, pour leur confiance et leurs films !

Merci également à Florian Delporte, aux projectionnistes, et à l’équipe de Format Court.

Katia Bayer