En quatre ans et des poussières, nous avons suivi le travail de Benjamin Renner. Au tout début, il y a eu « La Queue de la souris », son film malin et touchant de fin d’études de La Poudrière, récompensé du Cartoon d’Or en 2008. Quelques années plus tard, on l’a retrouvé autour de son projet de long-métrage, « Ernest et Célestine », présenté pendant le festival d’Annecy. Par la suite, son film, co-réalisé avec Vincent Patar et Stéphane Aubier, les créateurs de « Panique au village » et des drolatiques Pic Pic et André, est sorti en salle (il y est toujours, allez ou retournez le voir !). En début d’année 2013, à notre séance anniversaire, nous avons projeté « La Queue de la souris », en présence de Benjamin Renner et de son compositeur de l’époque, Christophe Héral. Depuis, celui qui se représente sous les traits d’un cochon (voir ci-dessous) a été juré au festival Anima, il y a un mois à Bruxelles et a reçu le César du meilleur film d’animation pour « Ernest et Célestine ». Rencontre autour de l’épure, de l’animation, de la narration et de la bande dessinée.

Format Court : Avant de faire de l’animation, tu t’es longtemps intéressé à la bande dessinée. Comment es-tu passé de l’une à l’autre ?

Benjamin Renner : En sortant du lycée, j’étais parti pour faire de la bande dessinée. J’étais en prépa aux Beaux-Arts d’Angoulême, les professeurs m’ont expliqué qu’il fallait que je m’ouvre à d’autres choses. À un moment, j’ai commencé à m’intéresser à la notion de narration et je me suis mis à faire de l’animation. En réalité, les BD que je faisais ressemblaient à de l’animation, c’étaient des pauses clés les unes derrière les autres, avec très peu d’ellipses.

Après les Beaux-Arts, Sébastien Laudenbach, que j’avais eu comme professeur en prépa, m’a conseillé de tenter La Poudrière, en me disant que ça pouvait me plaire. J’y suis allé sans vraiment y croire en me disant que j’étais juste quelqu’un qui faisait de la BD. Une fois pris, j’ai commence à m’intéresser aux modes d’expression. J’ai rencontré Alain Gagnol qui m’a appris à penser au public et qui m’a parlé d’adaptations. On peut adapter les contes les plus connus, mais ce qui est intéressant c’est la forme qu’on leur donne, du coup, je me suis plongé dans les livres.

Qu’est-ce qui t’intéresse dans la bande dessinée ?

B.R. : J’adore raconter des histoires, la méthode de narration est quelque chose qui me passionne. En bande dessinée, la liberté est plus grande qu’en animation et la contrainte n’est pas la même. Trouver de nouvelles manières de raconter des histoires et transmettre des émotions au spectateur, ça m’intéresse. Au début, je faisais de la BD avec des cases et très vite, je les ai laissées tomber. Je faisais un grand décor dans lequel le personnage se déplaçait, libre de toute contrainte. On le suivait et de fil e aiguille, ça racontait une histoire.

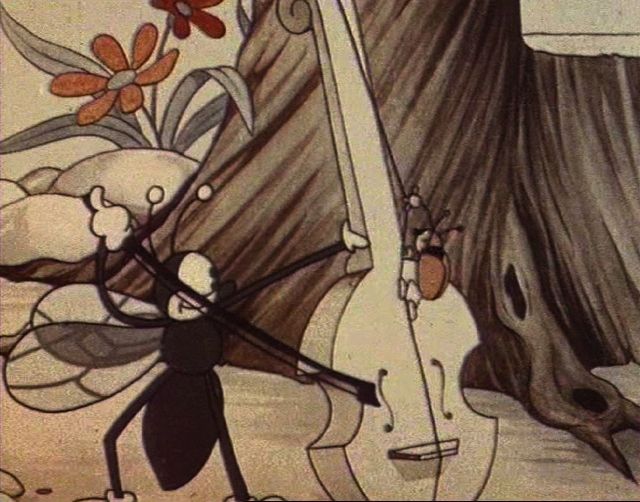

Si « La Queue de la souris » a été beaucoup vu, on connait moins ton film de première année « Le corbeau voulant imiter l’aigle », un exercice de La Poudrière, dans lequel tu t’affranchis du cadre, comme en bande dessinée, et dans lequel l’espace est très grand. Est-ce que tu as voulu là aussi être dans l’épure ?

B.R. : En fait, depuis le début, je ne suis pas un bon dessinateur, il faut toujours que je trouve des astuces. C’est quelque chose que j’ai appris aux Beaux-Arts, le jour où j’ai réalisé que je pouvais tout raconter avec n’importe quoi. Quand j’étais en prépa, j’entendais que c’était plus approprié de raconter une histoire avec un médium plutôt qu’un autre, et ça me semblait être n’importe quoi. Avec un trait, tu peux raconter une histoire épique ou un truc super émouvant. Tout est possible.

Tu peux jouer avec l’imaginaire du spectateur en même temps…

B.R. : C’est ça. Comme je suis quelqu’un d’assez paresseux, j’ai toujours essayé de faire dans le minimalisme. Je n’aime pas trop les projets extrêmement ambitieux, je préfère rester dans quelque chose de très modeste graphiquement. Moins il y en a, plus c’est intéressant, plus ça évoque de choses au spectateur. Dans « La Vie des bêtes » d’Ulrich Totier, un film de La Poudrière sur lequel j’ai travaillé, plusieurs scènes sont très belles, mais on ne voit rien à l’image. Pareil dans « Stalker » de Tarkovski : il n’y a absolument rien mais tu ressens énormément de choses. Ce côté mystique, cette puissance de l’émotion m’intéresse très fort.

« Le corbeau voulant imiter l’aigle » et « La Queue de la souris » ont tous les deux un graphisme très épuré, très travaillé autour de l’angle, de la courbe, de la silhouette, de la dimension, de la représentation. Comment en es-tu venu à ce style-là ?

B.R. : Le style m’est venu assez naturellement, je m’intéresse à la silhouette depuis longtemps. Aux Beaux-Arts, déjà, j’avais fait une BD avec cette esthétique très anguleuse, avec des jeux d’optique très présents. Cette forme de liberté offre des sensations de narration très fortes. Par exemple, un point dessiné sur une page blanche peut apparaître comme un oeil comme un personnage complètement perdu dans une immensité. Dans cette logique, j’ai fait « Le corbeau ». Pour « La Queue », j’étais plus dans la narration, moins dans le jeu visuel. Je voulais raconter une histoire avec des dialogues et moins être dans la démonstration que dans le premier.

Les films d’école peuvent comporter des contraintes en termes de de sujet et de durée, cela fait partie de l’exercice. Quelle ont été celles du « Corbeau voulant imiter l’aigle » ?

B.R. : Le thème était la gourmandise, il devait être traité pendant une minute. Oui, je sais, ça se voit pas très bien, le film parle plus de l’orgueil que d’autre chose ! Après coup, le directeur de la Poudrière m’a dit que c’était hors sujet mais que ça allait !

Et le sujet de « La Queue de la souris », c’était quoi ?

B.R. : Là, comme il s’agit du film de fin d’études, j’étais libre. La seule contrainte était celle de la durée : 3 minutes. À l’école, ils sont stricts avec ça, ils ne veulent pas qu’on dépasse le temps imparti.

Sur le moment, j’ai eu du mal avec ce principe de durée, mais après coup, j’ai trouvé ces contraintes intéressantes. Pour le film de première année, c’est un exercice très difficile car tu n’as qu’une minute pour transmettre une sensation. Quand tu es étudiant, tu as vraiment tendance à partir sur des longueurs, un peu par orgueil, c’est donc plutôt bien de calmer nos ambitions de durée. Un film plus long n’est pas forcément meilleur qu’un plus court. Je me souviens que quand j’étais étudiant aux Beaux-Arts, j’avais fait un petit film, avec des plans super longs d’une absurdité totale. Ça n’avait aucun intérêt, mais moi, je trouvais ça fort artistiquement ! Je voulais prouver au spectateur qu’on pouvait représenter la lenteur à l’écran ! Je n’ai jamais fini ce film, on ne se rend pas forcément compte de ses erreurs sur le moment même…

Ce genre d’expérience peut servir pour la suite, non ?

B.R. : Oui. On apprend à mesurer les choses. En dernière année à La Poudrière, j’avais un autre scénario que je n’ai pas utilisé parce qu’il était trop long, il y avait beaucoup de dialogues et le scenario ne pouvait pas tenir en 3 minutes. C’était une variante de « La Queue de la souris » : « La souris qui tombait dans l’oreille du lion ».

En venant présenter « La Queue de la souris » à notre séance, en janvier, tu mentionnais le fait que tu voyais beaucoup de défauts dans le film. Quels sont-ils ? Est-ce que tu en vois davantage par rapport à ton expérience sur le long-métrage ?

B.R. : Non, je t’avoue que c’est presque plus le contraire. Je vois moins de défauts dans « La Queue de la souris » ou dans « Le corbeau voulant imiter l’aigle » que dans le long. Avec le recul, sur « La Queue », je vois des défauts mais ce sont presque des qualités, des petites erreurs, que je trouve plutôt touchantes et qui donnent du charme au film.

Pour moi, il y a eu des gros défauts sur le long, notamment parce que la fabrication n’a rien à voir avec celle de mes courts. Je réalise que je maîtrisais beaucoup plus « La Queue de la souris » et « Le corbeau voulant imiter l’aigle » qu’« Ernest et Célestine ».

Sur le deuxième court, je n’étais pas moins libre mais j’étais un peu plus mal à l’aise parce que je faisais du dialogue. Le contact avec les acteurs, c’est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. J’ai du mal à diriger les acteurs. Sur « Ernest », ça a été un cauchemar, j’y allais vraiment à reculons.

Tu pourrais refaire un court aujourd’hui ?

B.R. : Ah oui, j’aimerais bien. Je n’ai pas encore de projet qui me tient assez à coeur pour me lancer, mais oui, clairement. La BD aussi me tente, car le long, c’est quand même pénible.

Beaucoup de gens qui font du court aspirent pourtant au long….

B.R. : Je sais, mais il y a une absurdité autour de ce film. Pendant très longtemps, je ne voulais pas le réaliser.

Juste rester directeur artistique ?

B.R. : Oui, et encore. Là aussi, c’était trop.

Est-ce que ça a été trop rapide pour toi ?

B.R. : Oui, beaucoup trop, même avec le recul. Après, heureusement, mon producteur (Didier Brunner, Les Armateurs) m’a écouté et a compris qu’il fallait trouver des renforts en termes artistiques et de réalisation. Du coup, globalement, ça s’est bien passé, mais avec le recul, je me dis toujours que je n’étais pas forcément la meilleure personne pour réaliser « Ernest ». Pendant toute la production, je me suis dit ça, que je faisais au mieux, que ça allait, mais qu’avec un réalisateur plus expérimenté, plus à l’aise aussi dans la direction d’équipes, ça aurait été parfait. Je n’ai pas vraiment eu de contrôle artistique sur « Ernest », il y a beaucoup de choses que j’ai lâchées. L’ambition artistique que j’avais à l’origine, sur ce film, n’est pas du tout ce qu’on voit à l’écran.

C’était quoi, cette ambition ?

B.R. : C’était très proche de « Mes voisins les Yamada ». Je voulais quelque chose d’extrêmement épuré, des décors presque vides, mais comme je n’ai pas réussi à contrôler le truc, j’ai préféré laisser les décorateurs agir. C’est pour ça que ce film, en même temps, je ne le ressens pas complètement.

En même temps, à certaines moments, des silhouettes apparaissent et le minimalisme surgit…

B.R. : Oui, il y a des traces, parce que j’ai travaillé dessus. Par contre, l’objet en lui-même n’est pas ce que j’avais en tête. En même temps, ça aurait peut-être été plus mauvais.

On ne peut pas savoir…

B.R. : Non.

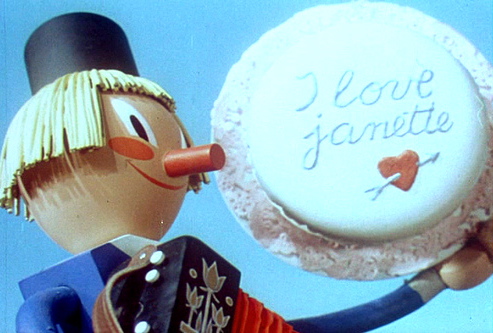

© Benjamin Renner

Tu as crée un blog autour du film où tu évoques avec humour, à la manière d’une BD, plusieurs étapes clés du projet. Pourquoi Didier Brunner, ton producteur, est-il représenté sous les traits d’un crapaud et pourquoi apparais-tu en cochon ?!

B.R. : Moi, je me suis toujours dessiné en cochon et Didier, je l’ai représenté ainsi parce que c’est comme ça que je l’imaginais, sous les traits d’un petit crapaud super touchant, complètement taré ! J’avais peur qu’il le prenne mal mais c’est ce qu’il m’évoquait de manière tendre. Ça va, il l’a bien pris !

© Benjamin Renner

Ça t’a fait du bien de raconter tes souvenirs, comme le lâcher très progressif de rideau à la séance de la Quinzaine des Réalisateurs ?!

B.R. : Tout est basé sur des souvenirs complètement amplifies. Le lâcher de rideau à Cannes, c’est ce qui s’est passé à Annecy : on m’a vraiment forcé à monter sur scène alors que j’étais trop stressé ! Tu veux savoir si c’était une thérapie, c’est ça (rires) ?! Non, en fait, j’avais vraiment envie de remercier les personnes qui avaient bossé sur le film. Comme je n’ai pas vraiment eu l’occasion de le faire, j’ai eu envie de parler d’eux, de leur travail, des métiers de l’ombre aussi. À la base, je voulais le faire pendant la production du film mais j’ai manqué de temps.

À Anima, avec les deux autres membres du jury, vous avez primé « Feral » de Daniel Sousa. Quelles qualités accordes-tu au film ?

B.R. : J’ai adoré le propos, la manière dont le réalisateur parle de l’humain par rapport au monde. Cette manière de raconter est très forte et a du sens. Les scènes ne sont pas justes belles, à chaque fois, elles sont super fortes. Techniquement, le film est bluffant. Il est certes un peu trop long, il frôle parfois avec le grandiose, mais il reste magnifique dans ses effets.

C’est quelque chose que tu repères souvent, des belles scènes et des effets superflus ?

B.R. : En général, si tu le vois, c’est que c’est le cas. Michaël Dudok de Wit m’a beaucoup appris. Lui, c’est l’inverse, techniquement en animation, il fait des trucs magnifiques. Dans sa mise en scène, il ne fait rien de spectaculaire, c’est très posé, très réfléchi. Dans « Père et fille », avec presque rien, il crée énormément d’émotions.

Le médium de l’animation tend peut-être à se diriger vers le délire technique. À Annecy, beaucoup de films sont très graphiques, intéressants et abstraits, mais ils ne se soucient pas toujours de la narration. Malheureusement, ces films ne me parlent pas beaucoup.

Tu as fini en 2007. Est-ce que l’épure continue de t’intéresser ?

B.R. : Oui, j’ai envie de continuer à amplifier cette logique. Pour moi, c’est comme revenir à l’écriture, aller à l’essence de ce que j’ai envie de dire, ne rien raconter de plus.

Propos recueillis par Katia Bayer

Consulter le blog de Benjamin Renner (making of d’« Ernest et Célestine ») : http://reineke.canalblog.com/

Article associé : la critique de « La Queue de la souris »