Si la jeune cinéaste polonaise Aleksandra Terpińska ne mâche pas ses mots, il semblerait qu’elle croque la réalité à pleines dents. À la manière de ses personnages qui, dans une métropole en guerre, se demandent comment vivre. Ou mourir. Il y a quelque chose de fulgurant dans Les plus beaux feux d’artifice (Najpiękniejsze fajerwerki ever), le court métrage qu’elle présente ces jours-ci en compétition à la 56e Semaine de la Critique à Cannes. Rares sont les films cannois à traiter de façon aussi tragique et souterraine la situation politique présente, où la guerre advient comme une réalité possible, sans crier gare. Alors faut-il qualifier ce film, aussi poétique qu’intransigeant, de “fiction politique” ? Ou bien de mythe prémonitoire ? Ou encore de légende revitalisée, puisée dans la culture et le cinéma polonais ? Autre interrogation : comment le cinéma peut-il rendre compte, de façon détournée, des démons du présent européen ? Pour avoir des éclaircissements sur ces points, nous avons interviewé la réalisatrice au cours d’une rencontre pour le moins électrique.

© Mateusz Nasternak

Au cours des ces dernières années, vous avez réalisé deux courts métrages de fiction remarqués et récompensés dans de nombreux festivals internationaux : Święto Zmarłych (La Fête des morts, 2011) et Ameryka (L’Amérique, 2015). Le point commun (trop) flagrant entre les deux, c’est sans doute la présence de jeunes figures féminines en proie à des questionnements liées à l’adolescence. Pourquoi portez-vous autant d’intérêt pour les personnages féminins ?

Aleksandra Terpińska : Pour moi, cela ne fait aucune différence. Je fais des films sur les êtres humains. Ce qui m’intéresse, ce sont des enjeux psychologiques majeurs. Je choisis des sujets plutôt que des personnages. Et il est évident que, puisque je suis une femme, je me sens plus proche de la féminité. Je pense que les personnages féminins sont particulièrement intéressants. Quelque part, je me dis que cela ne devrait pas être une question.

Ma question concernait davantage le rapport entre la féminité et la jeunesse. Pourquoi centrer vos films sur l’adolescence et la jeunesse ? Est-ce que parce que c’est un moment transitoire, où les normes ne sont pas encore tout à fait acquises, où les doutes les plus profonds se confondent avec les plus grands espoirs ?

A. T. : Oui, ils ressemblent tous à des films de passage, d’apprentissage, qui annonce l’âge adulte. Je n’ai jamais eu l’intention de parler frontalement des adolescents. Probablement, je fais des films sur des sujets qui me sont proches. Je me fonde sur une sorte de flair. Je sais plus de choses sur les gens jeunes, de mon âge, que sur les hommes de soixante ans. Cela explique peut-être mon intérêt pour les personnages de jeune âge.

Diriez-vous que vos films sont autobiographiques ?

A. T. : La plupart ne sont pas autobiographiques, non. Néanmoins, le sujet de La Fête des morts raconte une histoire que j’ai vécue. Mais en ce qui concerne les autres films, ils font partie de moi d’une façon ou d’une autre. J’ai puisé les situations dans mon expérience. L’expérience d’être une jeune fille, par exemple. Au fond, je ne suis présente que dans les détails, mais pas dans la thématique générale. Je n’ai jamais été violée ou brutalisée; mais j’ai pensé qu’il était intéressant de parler d’une telle situation dans L’Amérique. Dans le cas des Plus beaux feux d’artifice, j’ai seulement été attiré par le sujet. Pour moi, c’était important d’en parler maintenant. Ce sont des choses auxquelles je pense. Faire des films pour moi signifie forcer les gens à faire face à certains enjeux, prendre conscience qu’il se passe des choses comme ça. Il est possible de faire ça en utilisant des émotions et des personnages qui sont autant de prismes à partir desquels on peut s’ouvrir au problème. Si vous suivez le personnage, si vous vous attachez à lui, votre cœur est plus ouvert à ce qui lui arrive. Dans le cas de L’Amérique, certes l’une des filles est victime d’agression sexuelle, mais on ressent ce qui se passe parce qu’on a vu ce personnage en train de rire dans les séquences précédentes. C’est une façon d’aller plus loin dans la possibilité de montrer le problème. Cela ne veut pas dire que je veux être pédagogique ou scolaire. Si je veux dire quelque chose au spectateur, je le fais comme je le sens. On ne devrait pas faire des films subitement, ou seulement pour soi-même, uniquement parce qu’on a une histoire. La narration doit importer aux spectateurs, toucher leur sensibilité, ouvrir leurs yeux. Puisque tu engages tant de gens, d’énergie, de temps et d’argent, aies au moins quelque chose à dire !

Si vos films ne sont que partiellement autobiographiques, où puisez-vous votre inspiration ?

A. T. : C’est un processus très difficile. L’écriture est pour moi l’étape la plus complexe. Je déteste écrire. Je ne suis pas très rapide. Pendant le processus, on développe les personnages et leur psychologie, les rebondissements de l’action, les images qu’il faut employer pour raconter l’histoire. Même si on a déjà un cadre dans la tête, la question qui demeure est la suivante : comment rendre compte d’un sentiment, d’un scène, d’une relation ? De ce fait, l’écriture est également une étape très créative. Je la considère comme une part de la préparation du film. Si le script ne me paraît pas achevé, je ne vais pas tourner. J’accorde une grande importance au scénario, je n’ai jamais cru à la possibilité de tout réinventer sur le plateau. Je suis extrêmement précise. Si cette préparation est bonne, on peut ainsi laisser les acteurs improviser quelque chose. Pour résumer, je tire mon inspiration des choses qui me touchent. Et je pense que si cela me bouleverse, cela pourrait toucher aussi les spectateurs.

En général, on a le squelette du scénario et puis l’inspiration vient de toutes parts. Si quelqu’un de mon entourage prononce une plaisanterie, et qu’elle fonctionne dans le scénario, je l’ajoute. Pendant tout le processus, mes yeux et mes oreilles s’ouvrent et se remplissent des situations vécues.

Dans le cas des Plus beaux feux d’artifice, le processus a été étrangement court. La première version du scénario faisait huit pages. J’ai décidé de déposer le script pour un concours de scénario où il fallait s’inspirer du film Le Hasard (Przypadek, 1981) de Krzysztof Kieślowski. Par conséquent, j’ai développé le scénario très rapidement; en quatre jours, il est passé de huit à trente pages. Pendant l’année qui précéda cette écriture, j’ai vécu avec le sujet en moi. Parfois, on écrit très vite. Chaque séquence doit avoir un sens, un rôle. D’ailleurs, dans le cadre de la production de ce film, je n’ai coupé aucune scène au montage. Tout ce qu’on a tourné est dans le film. Cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Il ne faut pas oublier non plus que si l’écriture demande du temps, ce n’est que le premier pas.

Pendant le tournage, je peux être inspirée par le lieu où l’on tourne. Et je peux changer l’action en fonction de ce lieu. Par exemple, dans la séquence où l’héroïne parle au téléphone avec son dealer à l’hôpital, on voit que derrière la porte située derrière elle, un médecin applique une réanimation cardiaque à un homme blessé. Cette idée m’est venue en visitant le lieu, en voyant l’emplacement de la porte.

Après avoir dépeint une situation rurale dans L’Amérique, vous revenez dans l’espace urbain avec Les plus beaux feux d’artifice. Le film s’inscrit manifestement dans la ville de Varsovie. Avez-vous mené une enquête ethnographique en milieu varsovien pour préparer le film ?

A. T. : (Rires.) Pour être honnête, votre question me déçoit, parce que mon hypothèse était que le film se déroule dans une métropole quelconque et indéfinie. Je ne situe pas l’action à Varsovie en particulier. Je voulais qu’elle soit universelle.

Mais est-ce vraiment contradictoire ?

A. T. : J’espère que non. Pour moi, le film se passe dans un ville européenne. Au fond, je voulais aller contre l’idée que la guerre est une réalité lointaine. Nous avons l’idée que la guerre, elle se passe en Afrique, en Syrie ou en Irak. Mais pas ici.

Hormis peut-être la guerre des Balkans qui a laissé une trace durable… Vous voulez dire que la guerre était devenue un concept ?

A. T. : Quelque chose comme ça, en effet. Les choses ont changé lorsque la guerre a commencé en Ukraine, elle était très proche de nous. L’Ukraine est un pays limitrophe à la Pologne. Et l’impression était irréelle, comme si nous n’étions pas préparé à cela. Lentement, la guerre est devenue de plus en plus réelle. Et cela a commencé à m’angoisser. Désormais, la situation politique a changé, et les choses ne sont pas si différentes que les années précédant la seconde guerre mondiale. Les partis d’extrême droite arrivent au pouvoir dans de nombreux pays européens, les formes fascistes ont refait surface. De nombreux réfugiés traversent l’Europe. La peur des réfugiés s’est accrue. On recherche un ennemi.

Contre ce processus, les gens descendent dans la rues, ils protestent. Peut-être qu’il s’agit d’un sentiment très local, très polonais. Mais lorsque je parlais de cela dans les festivals internationaux, avec des gens de différents pays, le mot « guerre » est devenu éloquent. Aujourd’hui, la guerre revient souvent dans les conversations. Pour moi, c’est comme si une ligne rouge avait été franchie. C’était mon point de départ pour écrire Les plus beaux feux d’artifice.

Si on est conscient de la possibilité que cette situation peut arriver, on peut se défendre d’une façon plus apaisée. Être conscient du présent conduit à prendre ses responsabilités, et d’aller voter aux élections importantes. Et d’éviter de se cacher derrière la posture paresseuse du hipster européen, qui s’en fiche. Nous devons être concentrés et conscients de ce qui se passe en ce moment. Nous avons trop l’habitude de laisser les choses se faire. Nous croyons que la situation de confort et de richesse est un état naturel. Il est très facile de la détruire. La seconde guerre mondiale nous l’a bien montré.

Avez-vous ressenti une urgence à faire ce film ?

A. T. : Oui. Mais votre question porte sur l’urgence que j’ai ressentie ou bien sur l’urgence sociale ?

De votre démarche émane le sentiment qu’il était vital de faire ce film.

A. T. : Oui, c’est vrai, à la nuance près que j’ai écrit les premières pages du scénario il y a deux ans. Mais à ce moment-là, j’ai pensé qu’il serait trop difficile de monter financièrement le film. Au début, je pensais que je ne le ferai jamais. Je pensais ne jamais pouvoir faire un film court avec les nécessités techniques et humaines que l’histoire impliquait : la présence des tanks, le nombre de figurants, etc. Lorsque j’ai gagné le concours de scénario pendant l’« année Kieślowski », il ne me restait que quatre mois pour tout faire. J’ai réécrit un peu le scénario et fait simultanément les repérages et le casting. Le tournage et le montage se sont aussi succédés rapidement. Ce fut très intense. C’était maintenant ou jamais. Et comme ce film parle du présent, cela paraissait cohérent. Je me demande, en revanche, si le film sera toujours actuel dans deux ans.

Ce sentiment actuel concernant la proximité de la guerre est-il particulièrement prégnant en Pologne ?

A. T. : Mon rêve est que le film ne soit pas spécifiquement polonais. Je ne l’ai pas fait comme ça. La langue est toujours un obstacle, puisque dans tous les cas, des accents nationaux émergent d’elle. J’aurais pu le faire en anglais. Mais dans ce cas, quel accent anglais aurait-il été le plus indiqué ? Il a été fait comme un film international, en termes de réflexion, de thématique. D’une certaine façon, c’est une fiction politique. Donc il devrait être perçu comme un conte, comme un mythe.

Les mythes ne sont pas internationaux…

A. T. : Oui, mais les mythes sont similaires les uns aux autres. Ils interrogent la nature humaine. Ils développent des motifs très semblables. Il me semble qu’ils s’intéressent à des choses fondamentales : aimer quelqu’un, être aimé, se sentir en sécurité, etc. Ce sont les besoins élémentaires. J’ai étudié la psychologie pendant cinq ans. Bien sûr, il y a des différences, mais les bases sont les mêmes.

Les plus beaux feux d’artifice racontent la trajectoire de trois personnages dans un ville à feu et à sang. Dans un tel contexte, votre choix est de mêler la réalité d’une mort imminente et la recherche absolue du plaisir. Pourquoi avoir conjuguer ces deux sentiments relativement opposés ?

A. T. : Ils ne sont pas si éloignés l’un de l’autre, vous savez. Dans cette situation-limite, le seul choix qu’il leur reste se résume à choisir comment mourir. Avant cela, on peut vouloir retirer du plaisir de cette situation. C’est la vie des personnages, c’est la vie que nous avons. Ils n’échangeraient pour rien au monde cette vie de loisirs et de plaisir. Ils ne veulent pas faire la guerre, ils veulent s’amuser. Ma question serait : peut-on juger si c’est un bon choix ou non ? Je voulais parler de l’intimité, de la proximité entre les êtres. Il s’agit d’aimer et d’être aimé. À la fin, même si deux personnages sont infidèles l’un à l’autre, il est crucial qu’ils soient ensemble au moment de mourir.

Avez-vous imaginé que le film puisse se terminer autrement ?

A. T. : Non, la scène finale est sans doute la première à me venir à l’esprit. Je n’ai jamais imaginé d’autres fins.

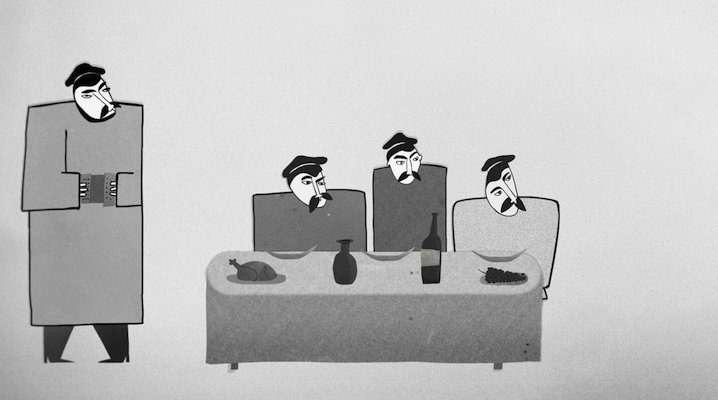

L’univers de la guerre, et les enjeux liés au milieu militaire, ne sont pas étrangers à l’histoire du cinéma polonais. On pense, par exemple, au premier long-métrage de Jerzy Skolimowski, Signes particuliers : néant (Rysopis, 1964). Une des séquences du film, durant laquelle le protagoniste est appelé par une commission martiale à faire son service militaire, est reprise dans votre film. Aviez-vous en tête le film de Skolimowski lorsque vous avez écrit le film ?

A. T. : Non. Mais j’ai l’impression que cette séquence est présente dans la plupart des films de guerre. Dans Hair de Miloš Forman (1979), par exemple, il y a une séquence similaire. Il en est d’ailleurs de même des scènes de soirée. Dans tout film, il y a une séquence de fête ou de dîner. Je sais que ce sont des séquences stéréotypiques mais la vie est faite aussi de ces moments-là.

Ça va peut-être vous surprendre mais j’ai également pensé à Cendres et diamant (Popiół i diament, 1958) d’Andrzej Wajda. L’action se passe en 1945. Dans ce film, le héros tue un homme politique communiste alors qu’un feu d’artifice emplit le ciel étoilé. Pendant que la Pologne fête la Libération, ce meurtre montre qu’un combat reste vivant entre les différentes forces de résistance. Or, on retrouve dans votre film la combinatoire entre une joie libératrice et un destin mortel.

A. T. : La dernière séquence du film se réfère de façon lointaine à un autre film d’Andrzej Wajda, Chronique des événements amoureux (Kronika wypadków miłosnych, 1986). J’avais vu le film dans mon enfance. M’était restée en tête la séquence pendant laquelle deux jeunes amoureux se suicident en mangeant des fraises sauvages. Au même moment dans le ciel, des avions filent. C’est un geste que je trouve très romantique. Choisir de mourir avec ses propres règles plutôt que choisir de vivre sans avoir la liberté; c’était l’idée de base pour Les plus beaux feux d’artifice. À un moment, on est obligés de prendre certaines décisions. Peut-être que choisir de mourir est une bonne solution. Ou peut-être pas.

C’est un concept tragique, pour le moins très présent dans le cinéma polonais.

A. T. : La Pologne est une nation tragique. Notre histoire est pleine de traumatismes et de drames. Ce sentiment de traumatisme est en nous. Nous sommes nés avec. On ne peut rien faire contre ça. On peut seulement faire des films pour le représenter.

Vous avez dit que vous aimeriez que le film permette aux spectateurs d’être plus conscients de la situation actuelle. Attendez-vous que les spectateurs agissent différemment après avoir vu le film ?

A. T. : C’est une question difficile. Puis-je répondre seulement par « oui » ou par « non » ?

Bien sûr.

A. T. : (Rires.) C’est la décision du spectateur. Je recommande aux spectateurs de se comporter différemment que les personnages. Mais je comprendrais également que quelqu’un réagisse comme eux. Tout est une question de compréhension, et pas une question de volonté. Je n’attends rien des spectateurs en particulier. Le fait de comprendre est une chose fondamentale. Si tu comprends les autres, leurs comportements, tu possèdes tout.

Avez-vous dû faire des compromis pendant la production de ce film ? Avez-vous un quelconque regret ?

A. T. : Je ne regrette rien. Chaque séquence demandait une grande capacité d’adaptation. Nous avons tourné avec cinq caméras différentes. Des séquences sont tournées comme un documentaire, certaines tournées très professionnellement. Nous n’avions que 35 000 euros pour faire le film. Et 50% du budget a été dépensé pour la séquence de manifestation de rue, pendant laquelle nous avons dû couper la circulation d’un boulevard. L’organisation avec les figurants était lourde. Les compromis que j’ai dû faire était donc d’ordre technique. Mais on ne les voit pas dans le résultat final. Il était impossible de tourner professionnellement de bout en bout. En revanche, je n’ai jamais renoncé à quoi que ce soit. Nous avons simplement essayé de trouver des solutions.

Le film ressemble-t-il à l’image que vous en aviez en écrivant le scénario ?

A. T. : Oui. Il ressemble parfaitement à la façon dont je l’ai pensé et écrit. Je suis heureuse d’être parvenue à ce résultat.

Propos recueillis par Mathieu Lericq