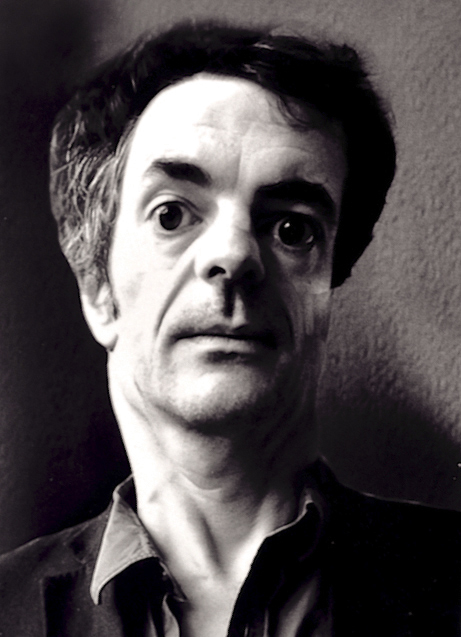

Film d’anticipation d’une noirceur troublante sur les difficultés de la survie en temps de crise, le film « Peau de Chien » était ces derniers jours en compétition dans le programme national du 35ème Festival de Clermont-Ferrand. L’auteur, Nicolas Jacquet, nous parle de son travail, un cinéma d’animation en photos découpées.

Peux-tu nous parler de ton parcours personnel ?

J’ai d’abord commencé aux Beaux-Arts à Nantes. Mais en fait j’étais surtout intéressé par les installations vidéo, ce qui à l’époque se faisait assez peu. Je suis donc entré à l’école des Gobelins à Paris où j’ai suivi une excellente formation technique. Il faut dire qu’à cette époque, la formation n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, et, à la fin de mes études, quand j’ai commencé à faire des courts métrages, j’ai dû apprendre pas mal de choses tout seul. Ensuite, j’ai beaucoup travaillé dans les studios à Paris où je gagnais bien ma vie, mais je me sentais loin de mes ambitions créatives. Je suis alors allé à Laval où il n’y avait pas de travail. Ca m’a obligé à aller au fond de ce que je voulais faire. Je m’étais mis en danger et il fallait m’en sortir. C’est ce qui m’a amené à trouver des projets, des financements et à me réaliser.

Tes films sont réalisés en photos découpées. Peux-tu nous parler de la façon dont tu procèdes techniquement ?

J’écris mes histoires et ensuite, à partir du storyboard, je fais un découpage technique. Je focalise d’abord mon travail sur les personnages et le storyboard me permet de voir tout ce dont je vais avoir besoin : les tailles de personnages, les angles de prise de vue, les dimensions, les détails. Je cherche autour de moi les gens qui m’intéressent. Je fonctionne beaucoup à l’affectif, et en général, les gens que je photographie sont des personnes que je connais et que j’aime bien. Ensuite, un peu comme cela se fait en 3D pour imprimer du volume, je photographie mes modèles sous tous les angles pour avoir la gamme de position de regards ou de bouches nécessaire. Après ça, je découpe mes photos et j’anime sur un banc-titre avec des baguettes. Le travail sur les décors et les fonds vient après en jouant avec des codes et des repères que tout le monde connaît. Pour le moment j’aime bien travailler sur les détails. Un peu comme dans les films d’Hitchcock, j’aime bien glisser des indices discrets dans l’image. Par exemple dans « Peau de Chien », à la fin du film, le rideau du boucher est en dentelle mais on pourrait presque voir des petites têtes de mort mexicaines à l’intérieur. De même, quand le chien arrive devant la maison du boucher, les fils électriques dans la rue forment comme une toile d’araignée. Je n’ai pas forcément envie que ces détails se voient, mais ça m’amuse beaucoup d’en parsemer l’image.

Quel est ton rapport avec la matière photographique ?

J’aime beaucoup le travail des photographes et des cinéastes surréalistes parce qu’ils se positionnent entre le réel et l’imaginaire. Avec la photo, je ne veux pas trop m’éloigner du réel, du témoignage, du vivant. J’interviens doucement sur les photos parce qu’ensuite, le travail d’animation s’effectue à l’intérieur. À l’inverse de l’animation classique qui joue sur les contours et sur les formes, je cherche l’animation à l’intérieur du sujet animé. Je veux qu’on sente un poids, qu’il y ait une existence palpable, un défaut. Je cherche vraiment l’efficacité en essayant d’animer la psychologie.

Dans « Peau de Chien » comme dans ton film précédent « Le vol du poisson », le personnage du chien est construit avec des photos de toi…

C’est intéressant de voir qu’à l’époque où tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, il y a comme une forme de surexposition de l’identité, une extension de l’identité. Mais au delà de ça, avec « Peau de Chien » je me sentais très concerné par le personnage du chien. Moi, je suis français, mais mes grands-parents ne l’étaient pas. Prendre mes yeux et ma peau pour le chien me paraissait honnête car je me sens assez proche de lui. C’est une manière de me reconnaître.

As-tu une fascination pour le personnage du boucher que tu avais déjà mis en scène dans ton film « Tueurs Français » ?

Le boucher est un peu symbolique dans la société. Tout comme le prêtre, le psy ou le médecin, c’est un métier qui est en contact avec une forme d’intimité, en l’occurrence avec le corps. C’est un métier étrange qui tourne autour de la mort et du corps mort. Il y a là comme un mystère, car sur l’étal du boucher, on voit la viande mais pas le mort.

L’univers de « Peau de Chien » est très sombre, voulais-tu avec ce film, faire une critique sociale ?

Je sais que les histoires que j’écris n’ont rien à voir avec la société dans laquelle je vis. Il n’y a pas de rapport de miroir direct où l’on puisse reconnaître la réalité, mais j’aime exagérer au maximum, forcer le trait. Pendant que je faisais le film, Sarkozy voulait faire passer une loi où les gens accueillant des sans-papiers devenaient susceptibles d’être mis en prison. Je me rendais bien compte que cela n’était pas réaliste, que c’était anecdotique. Mais petit à petit, les idées passent. C’est comme les négationnistes de l’Holocauste. Il ne faut pas oublier tout ça, il faut le rappeler sans cesse, c’est très utile.

Tu travailles beaucoup de façon solitaire ?

C’est vrai que dans l’animation c’est assez courant. L’animation permet à l’artiste de s’accaparer toutes les phases du travail, ce qui est impossible en fiction. Dans mon cas, il est vrai aussi que je travaille seul car cela relève d’un engagement. Je ne suis jamais sûr de faire un autre film après, alors je m’engage tout entier dans mes projets, et j’ai beaucoup de mal à demander à d’autres d’y adhérer. Je suis aussi le producteur de mes films, mais ça je ne le recommande à personne, c’est trop schizophrène.

Et pour le son ?

Quand le film a été fini, il était silencieux. J’avais enregistré moi-même des voix mais ce n’est pas mon métier et le résultat était catastrophique. J’ai commencé à chercher quelqu’un, mais je ne voulais pas de musique et je pensais qu’il serait difficile de trouver quelqu’un qui aille dans le même sens que moi. Je me suis alors tourné vers les gens de la fiction et j’ai rencontré Renaud Bajeux avec qui ça s’est très bien passé. Comme le film est à la lisière de la fiction, il fallait que le son soit assez réaliste, presque documentaire, tout en étant très perturbant. Renaud a très bien compris tout ça, et il a amené de la poésie en approchant la bande son de manière assez autonome. Je voulais qu’il puisse raconter l’histoire de son côté. Il ne fallait pas que le son illustre l’image, il fallait plutôt qu’il l’incarne.

Quelle est la carrière de ton film ?

Il a été sélectionné au Festival de Vendôme, de Bruz et maintenant de Clermont-Ferrand. C’est la première fois que je viens à Clermont et j’avoue que je suis enthousiaste. Ici, les salles sont pleines et le public participe beaucoup. Quand vous entrez dans un café, vous croyez que tout le monde travaille dans le cinéma, mais en fait, vous rencontrez des spectateurs qui s’intéressent au court métrage. Ici, il y a une vraie culture du court métrage.

Qu’est-ce qui te plaît dans le court métrage ?

Le court métrage croise les idées et invente des formes, ce qui est rarement le cas du long. Moi, j’ai fait un film qui est glauque, intrusif et désagréable. Je n’aime pas mettre les gens à l’aise. Quand je vais au cinéma, je n’aime pas être à l’aise. Je ne viens pas digérer ma journée. J’aime qu’on me surprenne.

Propos recueillis par Xavier Gourdet à Clermont-Ferrand

Article associé : la critique du film

Consulter la fiche technique du film, voir le making-of du film

Le film était programmé au Festival de Clermont-Ferrand dans le cadre du programme national F7