Récompensé l’année dernière à Clermont-Ferrand pour son film d’animation « Les Journaux de Lipsett », Théodore Ushev revêt, cette année, l’habit de juré de la compétition internationale. Rendez-vous pris avec l’artiste polymorphe dans la chaleur moite de la salle de presse du festival. Endroit, semble-t-il idéal pour décrier le travail de Sylvain Chomet, évoquer les travaux psychanalytiques de Lacan, et faire l’apologie du court métrage. Rencontre.

© I.Mathie

Vos premiers films sont très graphiques : quelles ont été vos influences cinématographiques et picturales du début ?

Mes premiers films sont des « films affiche ». Avant de passer à la réalisation, je ne connaissais pas les films de Man Ray ou de Fernand Léger. Je n’avais jamais entendu parler des films avant-gardistes. Je connaissais plutôt les peintures de cette époque, je me suis inspiré des mouvements cubiste et constructiviste. J’adore cette époque-là. L’affiche n’a pas le droit d’être ennuyeuse, un film non plus. Pour moi, la confection reste la même, qu’il s’agisse de dessin ou de film. Par ennuyeux, je n’entends pas lent car j’adore le cinéma de Tarkovski, ou de Béla Tarr, mais je pense à des films prétentieux ou artificiels. Je n’apprécie pas du tout le cinéma de Sylvain Chomet, par exemple, que je trouve sans âme. Pour moi, c’est de la bande dessinée animée, mais il n’y a pas de cinéma. Au début, j’ai aussi regardé beaucoup de films expérimentaux, comme ceux d’Oskar Fischinger.

Avez-vous conçu les « Journaux de Lipsett » en pensant à un film cathartique ? Quel a été le rôle de la psychanalyse dans sa conception ?

La dimension analytique est, en effet, très forte dans le film. Avant d’imaginer les images, j’ai beaucoup lu de livres de psychanalyse, j’ai demandé conseil à beaucoup d’amis qui étaient dans le métier et qui m’ont aidé dans la conception du film. J’ai également été inspiré par Jacques Lacan et spécialement par sa théorie du miroir. Celui-ci raconte que si un enfant vit une expérience troublante et traumatisante avant sa septième année, son être se brise, son développement est freiné. C’est justement ce qui s’est passé avec Arthur Lipsett : son miroir s’est cassé quand sa mère s’est suicidée. J’ai donc voulu montrer cette perte de lui-même au sein du dessin et par le biais d’un montage saccadé.

Le texte écrit par Chris Robinson est à l’origine du film. Comment avez-vous travaillé à partir de ses mots ?

Chris Robinson avait rédigé un texte très chaotique que j’ai du mettre en images. Le texte ne racontait aucune histoire mais s’apparentait à un ensemble de mots. J’avais déjà en tête chaque plan, car quand je commence un film, j’ai une idée extrêmement précise de ce qu’il va être, de son déroulement. Je n’ai pas du tout douté ou cherché, le texte m’a immédiatement inspiré et puis, j’avais déjà trouvé la musique et les sons pour l’accompagner. A partir de là, j’ai mis le chaos en images en utilisant plusieurs techniques comme le crayon, la peinture acrylique et le collage puis, j’ai traité tout cela numériquement.

A propos de musique, elle est omniprésente dans vos films. Est-ce toujours vous qui la choisissez et qui concevez l’univers sonore ?

Moi, je ne cherche jamais de musique, c’est elle qui me trouve. Je dessine toujours à partir d’une musique qui m’a marqué, dont je me souviens. La musique, c’est mon scénario, je crée à partir d’elle. Elle est toujours première et le son aussi. Je commence toujours par un montage audio, pour imaginer le rythme du film. Je me sens d’ailleurs plus proche des musiciens que des animateurs.

Pourquoi avoir choisi la forme du documentaire animé pour le portrait du compositeur classique Yannick Nézet-Séguin dans le film qui lui est consacré (« Yannick Nézet-Séguin : Sans entracte » ) ?

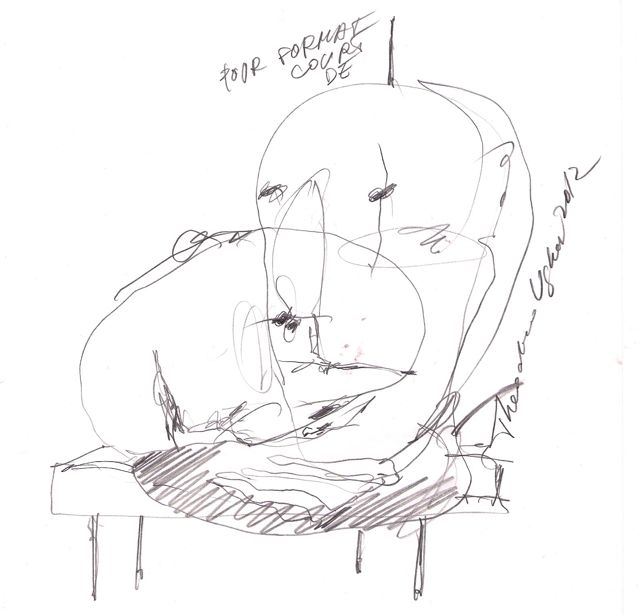

Mon but était de montrer son mariage énergique avec la musique, alors je me suis demandé comment je pouvais illustrer sa vie de cette façon, cette manière de sentir la musique, de réagir face à elle. J’ai appelé sa mère et lui ai demandé de m’envoyer ses partitions. En parcourant les pages, j’ai trouvé ce que je voulais : tout était crayonné autour des notes de musique : des traits venaient illustrer les mouvements du morceau, j’avais devant les yeux une œuvre d’art expressionniste. Je me suis dit que son portrait se trouvait là. Je n’ai donc pas dessiné mais je me suis servi de ses propres dessins apposés sur les partitions et cela a donné l’animation du film. L’idée était de montrer l’image abstraite de la musique.

La notion de bricolage paraît déterminante dans votre œuvre. À la façon d’Arthur Lipsett, vous semblez aimer la forme du cadavre exquis.

On dira que c’est une approche post moderne, mais j’ai toujours essayé de chercher des sources différentes : je ramasse des phrases, des notes, des images, des sons, et les assemble pour créer l’émotion. Je reprendrai une phrase de Lipsett, extraite de ses cahiers qui dit que « le film est un oignon », avec plusieurs couches et un cœur. C’est exactement ça, petit à petit, si tu l’acceptes, tu entres dans un univers jusqu’à atteindre le centre névralgique de l’œuvre.

Pourriez-vous envisager un film en prise de vue réelle ?

Oui, bien sûr, j’ai ce projet en tête, peut-être avec des acteurs non professionnels, je n’aime pas quand les gens jouent. J’aime essayer, mon prochain film mettra d’ailleurs en scène des marionnettes. J’ai demandé de l’aide extérieure, comme ça je ne serai pas seul sur le projet.

Pourquoi ? Vous sentez-vous parfois trop proche de vos œuvres ?

Oui, je suis très impliqué émotionnellement dans mes films, parfois même trop. Au moment de la conception des « Journaux de Lipsett », j’étais au bord du suicide, je vivais dans la tête d’un bipolaire et je devenais fou. Mes amis ont eu très peur. Comme les comédiens qui ont adopté la méthode de Stanislavski, j’étais totalement impliqué dans mon rôle de réalisateur. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, je ne sortais plus pendant des semaines.

Que pensez-vous de cette mode du documentaire animé ?

J’adore ce genre car il mêle réalisme et imaginaire. Je trouve ça très excitant, j’ai adoré « Persepolis » et « Valse avec Bachir ». « Drux Flux » peut être considéré comme un docu animé car toutes les images ont été tournées dans une usine allemande de métal qui est fermée depuis le 19ème siècle. Je commence toujours par des photos, des images réelles et je les déconstruis par l’animation, donc on peut dire que mes films sont des documentaires animés.

Vos films circulent un peu partout sur internet, et beaucoup d’entre eux ont été réutilisés notamment pour des clips musicaux. Comment voyez-vous cela ?

Tous mes films ont été utilisés par des musiciens car j’accorde les droits et j’accepte que mes films soient diffusés sur internet. Il y a 5 ou 6 remix de « Drux flux » (par Wax Tailor, Public Symphony, notamment). Je laisse cette liberté car tous les mouvements artistiques intéressants sont nés de la circulation des œuvres, car on s’inspire toujours des œuvres des autres. Je n’ai aucun problème avec cela, au contraire !

Cette liberté s’accorde-t-elle selon vous avec le format du court métrage ?

C’est sûr qu’internet a permis la prolifération de films plus courts, que le court représente une forme de liberté. Le court métrage est le passé, le présent et l’avenir du cinéma. Les premiers films étaient des courts métrages. Selon moi, ce n’était pas seulement une question de technique mais déjà un choix artistique, une position esthétique. Maintenant, il existe des marchands du cinéma qui imposent une durée type : ils estiment que pour avaler un paquet de pop-corn et boire un coca, il faut laisser au spectateur 1h30 de film. Les cinéastes suivent cette voie. Pourtant, c’est à eux de décider de la durée de leur histoire : pour certains il faut sept heures pour d’autres dix minutes. Au théâtre, par exemple, il n’y a pas cette limitation. Pou moi, le format court est intéressant pour plusieurs raisons : tout d’abord, il n’impose pas de grand budget et « avec moins d’argent, il y a plus d’art », ça a toujours été comme ça. Et puis, aucune étape de production n’empêche sa création.

Cette année, vous êtes juré de la compétition internationale au festival de Clermont, que pouvez-vous nous dire des films que vous voyez en festivals ?

D’une manière générale, les courts métrages, notamment dans le domaine de l’animation, sont bien faits, les moyens sont là et la réalisation est souvent virtuose. Néanmoins, je suis frappé par l’aspect scolaire de certains d’entre eux. Souvent les réalisateurs semblent absents de leurs propres films : il n’y a pas de chaleur. On dirait qu’ils réalisent pour le métier. Pour moi, on privilégie encore trop les films d’écoles.

Donc, vous n’avez pas de projet de long-métrage ?

Pour l’instant, ça ne me tente pas, je n’ai pas la force de chercher de producteur. Parfois, je ressens de la tristesse pour mes amis qui réalisent des films car ils ne sont diffusés que dans quelques salles et celles-ci sont presque vides. Il n’y pas de satisfaction d’artiste, c’est pour ça que je préfère diffuser sur internet, pour que les gens voient mon travail. Bien sûr, rien ne vaut une diffusion sur grand écran mais si celle-ci n’est pas possible, je préfère diffuser mes films sur You Tube.

Propos recueillis par Dounia Georgeon

Article associé : la critique des « Journaux de Lipsett »

Consulter les fiches techniques des « Journaux de Lipsett », de « Yannick Nézet-Séguin : sans entracte », de « Drux flux »