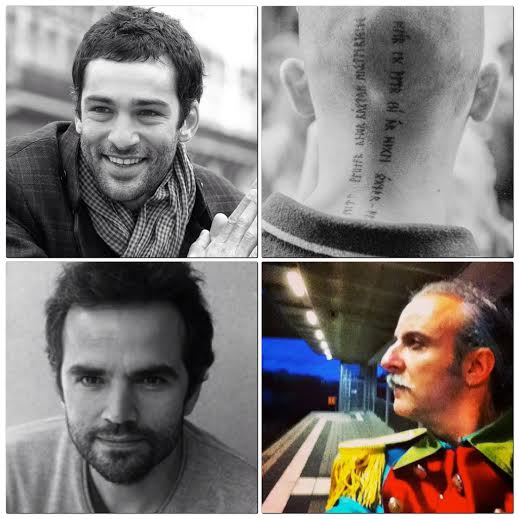

Lors du dernier Festival d’Aubagne, « quatre garçons plein d’avenir » ont œuvré en tant que jurés pour remettre les prix des meilleurs courts-métrages : le réalisateur Christian Volckman, le compositeur Franck Lebon, le scénariste Scribe et le comédien-réalisateur Nicolas Cazalé. Nous avons rencontré trois membres du jury à l’exception de Franck Lebon. Une évidence nous a sauté aux yeux : un réel esprit d’équipe s’était instauré entre eux malgré la tâche difficile de juger 72 films. Interview-discussion pleine de cohésion et d’humour.

Sachant qu’il y a beaucoup de courts-métrages en compétition à Aubagne, comment vous organisez-vous ? Chacun d’entre vous se concentre-t-il sur sa spécialité (la musique, le scénario, le jeu d’acteurs, …)?

Nicolas : Non, c’est une décision collective. Nos prix sont le fruit d’une discussion commune. Aucun de nous ne dira : « Je choisis ce film-là parce que je suis compositeur et parce que la musique est belle ».

Scribe : Chacun propose ses idées avec sa propre sensibilité bien sûr. On ne regardera peut-être pas les mêmes choses, mais chaque soir, nous nous parlons et avançons petit à petit. Ce ne sont pas des réunions de travail à proprement parler, mais on échange sur nos sentiments liés à chaque film. Pour moi, c’est vraiment compliqué de juger sur le même plan une comédie extrêmement bien ficelée et un documentaire très onirique.

Nicolas : En même temps, il y a trois prix à décerner chacun dans un secteur différent (documentaire, fiction et animation).

Christian : Ça divise en effet la sélection en plusieurs groupes, néanmoins, c’est vrai que le choix est très grand. Rien qu’en fiction, il y a une quinzaine de films qu’on trouve fantastiques et il ne faut pourtant délivrer qu’un seul prix.

Vous êtes-vous imposés des critères avant même de commencer à voir les films ?

Nicolas : Non. Ceci étant, les critères sont en quelques sortes imposés puisque le premier prix doit être attribué à un film à la musique originale.

Scribe : En effet, il doit y avoir une balance entre les qualités du film et les celles de la musique originale.

Christian : Ce qui est intéressant en tout cas dans ce petit groupe que forme le jury, c’est que nous ne nous connaissions pas pour la plupart. Le processus a donc d’abord été une rencontre humaine. C’est à travers les films et nos avis qu’on se découvre et qu’on apprend à sentir ce qui plaît aux autres. Finalement, on s’aperçoit qu’on a à peu près les mêmes goûts et la même culture aussi. C’est une bonne chose.

D’une manière générale, que pensez-vous de la sélection de courts-métrages de cette année?

Nicolas : Je pense qu’il y a trop de films. Très honnêtement et malheureusement, lorsqu’on arrive en fin de festival, il n’est pas évident de se rappeler des films vus en début de semaine. Un film peut en effacer un autre, sauf en cas d’énorme coup de cœur. Ceci dit, il y a de très belles choses.

Christian : Il est vrai qu’il y a beaucoup de films, mais le festival est vraiment fantastique. C’est un lieu de rencontres très ouvert, sans être en représentation. L’équipe est formidable et les personnes qui se déplacent ici sont passionnées.. Autre élément vraiment intéressant : il y a beaucoup de compositeurs, ce qui assez rare ailleurs.

Scribe : Personnellement, je suis assez impressionné. Aubagne montre des premiers et deuxièmes courts-métrages. La qualité est absolument incroyable et le talent concentré ici est assez touchant.

Christian : Ceux qui sont ici sont ceux qui résistent ! Par exemple, il y a des Ukrainiens qui ne doivent pas avoir les moyens de faire des films, mais qui en font coûte que coûte. Ils tentent des choses et ils les montrent. En revanche, avouons que beaucoup de réalisateurs sont déprimés (rires) !

Scribe : C’est vrai, les films sont très noirs.

Christian : Ça reflète aussi l’état du monde. C’est intéressant de le sentir, de le digérer, de l’écouter à travers des films.

Y a-t-il des thèmes récurrents selon vous, d’un film à l’autre ?

Scribe : Absolument J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de nature et de retour à la nature sous une forme positive et en même temps, on retrouve aussi beaucoup le suicide, la mort, les violences familiales et les familles chamboulées. C’est très noir. Après, les comédies en sélection ont toutes un niveau incroyable.

Christian : Mais il y en a peu, c’est dommage !

Scribe : Comme les documentaires. Il n’y en a pas beaucoup et ça donne envie d’en découvrir plus. Il y a en effet des choses absolument formidables et beaucoup d’audace dans le traitement. On n’est jamais face à des documentaires classiques. Je crois que c’est un genre qui se redécouvre et qui est en pleine redéfinition.

Les films dans ce festival pourraient-is vous inspirer pour vos créations personnelles ?

Christian : Je ne crois pas car à voir autant de films, il y a un phénomène de saturation qui fait qu’on mélange pas mal de choses. Ça ne permet pas de réfléchir à ses propres travaux et de faire ressortir quelque chose de cohérent.

Nicolas : On ne peut pas se définir comme ça. Après, ça peut révéler des choses en soi.

Christian : Ce qui est très intéressant, c’est la technique, la façon dont les réalisateurs filment, dont ils abordent un sujet. On peut, à partir de là, commencer à avoir une relation avec l’objet cinématographique et se poser des questions sur son propre travail d’un point de vue de l’approche artistique. Sur un même thème, on peut effectivement avoir un traitement qui varie à l’infini. Finalement, ça renvoie à soi-même, on se dit que l’on va rester au plus proche de soi et s’assumer. Mais en réalité, cette réflexion a lieu constamment lors de la phase de création, et pas seulement en festivals.

Scribe : Il y a deux processus en fait. D’un côté, il y a le syndrome de « ça peut faire un film », c’est-à-dire que depuis qu’on est ici, on voit une nouvelle idée toutes les demi-heures qui pourraient faire des films géniaux. Et de l’autre côté, on a tous bien appris et compris qu’un bon sujet ne suffit pas à faire un bon film. Ceci étant, comme dit Nicolas, en voyant tous ces films, on a plein d’images, plein d’idées sur le son. L’écriture du son est quelque chose de magnifique qui est encore très peu travaillé. C’est d’ailleurs quelque chose qui nous attire beaucoup tous les quatre.

Christian : Ce qui est assez étonnant, c’est que lorsqu’on regarde un film, on absorbe l’histoire et l’image mais il faut faire un effort pour réellement écouter la bande sonore ou la musique. Dès que c’est médiocre, l’effort est tout d’un coup visible tandis que lorsqu’on est pris dans un film, tout disparaît. C’est une sorte de magie.

Nicolas : Et c’est cette sorte de magie qu’on va essayer de mettre en avant à travers notre prix. L’émotion générale est un des critères importants. En tant que jury, on se doit d’être attentifs à l’image, au son, au jeu et il est parfois difficile de se laisser porter naturellement par les films, alors que lorsque l’émotion est présente, on ne se pose plus de questions car ce sont ces films qui marquent le plus puisque tous les éléments (image, son, histoire) sont en symbiose.

Avez-vous discuté avec certains des réalisateurs présents de leurs films ?

Christian : On a envie d’aller les voir pour savoir ce qui les motive parce qu’on voit des films très forts et qu’on se demande toujours s’il y a un lien avec leur discours intime et personnel. On en a rencontré certains car ils sont accessibles et présents au festival pour les rencontres. En général, ce sont eux qui viennent nous voir. Comme c’est un petit festival, les rencontres se font très facilement.

Scribe : Pour moi, un des critères, c’est de sentir qu’il y a une personne humaine et unique derrière un film.

Christian : Oui, c’est important de sentir qu’il y a une âme. Ça revient à ce que je disais tout à l’heure sur le fait d’accepter sa personnalité et de l’assumer pour traiter tel ou tel sujet et =d’en faire ainsi un film unique. Malheureusement, la tendance actuelle veut qu’on fasse tous un peu la même chose. La société nous tape dessus pour qu’on s’uniformise et qu’on se ressemble tous, si bien que le cinéma doit continuer à essayer de nous sortir la tête de l’eau en proposant son propre point de vue sur le monde. L’art sert en général à la lutte.

Scribe : Mais même l’art est devenu un archétype, donc c’est compliqué !

Nicolas : C’est en ça que l’âme est vraiment importante derrière chaque film ou chaque œuvre d’art. Personnellement, je préfère un film moins maîtrisé, moins parfait, mais plus authentique.

Christian : Pour rejoindre ce que dit Nicolas, on touche là aux fondamentaux. Cela revient à poser la question de ce qui motive un individu à devenir cinéaste et à vouloir faire des films. Il y a d’un côté celui qui souhaite rentrer dans un marché et sa démarche ne sera que mécanique et de l’autre, celui qui souhaite prendre des risques en exprimant ce qu’il ressent.

Nicolas : C’est ce deuxième type de cinéaste qu’on a envie de primer en lui disant : « Certes, ton film n’est pas parfait, mais il te ressemble ». Bien évidemment, les cinéastes restent tributaires du système, des chaînes de télévision et des autres financements. Malheureusement, ce sont souvent ces structures qui ne prennent pas assez de risques, qui refusent les tentatives des réalisateurs. C’est un vrai problème car ça ne laisse la place qu’à des films standardisés.

Scribe : Oui, c’est dommage car les premiers courts-métrages sont censés être un lieu d’apprentissage, où on donne tout et où il y a aussi des défauts. Seulement, à cause de la question des financements, le premier film n’a plus forcément la valeur d’étape qu’il devrait avoir.

Nicolas : Effectivement, si tout est parfait dans un premier film, comment fait le réalisateur pour se renouveler, s’améliorer ?

Scribe : Tous les courts-métrages qu’on voit ici ne sont pas tous maîtrisés à 100%, fort heureusement mais malgré tout, on y voit vraiment de belles choses et de vrais talents. C’est rassurant.

Propos recueillis par Camille Monin

Article associé : Retour sur les courts présentés au Festival d’Aubagne