Programmés en tandem dans la compétition du jeune public au festival Millenium cette année, « Five-Star Existence » et « E-Wasteland » sont deux courts traitant de manière complémentaire de la place qu’occupent les avancées technologiques dans la société d’aujourd’hui. À l’ère où les gadgets caducs et l’obsolescence programmée dictent le marché économique et que chaque individu, au Nord comme au Sud, veut prendre le train en marche, la question des effets pervers de cette croissance vertigineuse se pose.

Five-Star Existence de Sonja Lindén

Interpellée par un questionnement sur la liberté et le bonheur dans la société, face au développement hi-tech, la réalisatrice finlandaise Sonja Lindén part à la recherche de réponses. Le résultat est un documentaire à la fois colossal et fin, imposant par le trop-plein de sa mise en scène, dérangeant par les hypothèses qu’il formule.

Prenant la forme d’une série de portraits de personnes plus ou moins intimement liées au monde de la technologie – experts, techniciens, consommateurs, etc. –, ce moyen métrage tâche de rendre compte du paradoxe inhérent à cette thématique : le progrès technologique est utile pour l’humanité mais tend facilement vers l’extravagance. Sans pour autant porter de jugement, il invite à interroger ces phénomènes sans précédent, dans un monde où les enfants apprennent à manier les appareils informatiques avant même de savoir écrire, où les vaches sont traites par des machines ultra-sophistiquées et les arbres se font abattre par des mécanisées avec aucune ou très peu d’intervention humaine.

L’éloignement entre l’homme et la nature – autant la sienne que celle qui l’entoure – n’est pas la seule préoccupation de la réalisatrice. Des questionnements d’ordre déontologique se posent également. Quelle liberté pour cette génération exhibitionniste qui déballe sa vie privée sur les médias sociaux, et dont chaque activité est observée par les autorités aux yeux anonymes ? Quel accompagnement pour les enfants accros à Internet et leurs parents désespérés, comme le montre le cas exacerbé de la Corée du Sud ? Comment se justifie notre soif d’ubiquité, d’être disponible et connecté partout à tout moment ? Comment gérer la surcharge de stimuli qui agressent nos cerveaux et nos corps inaccoutumés et fragilisés ?

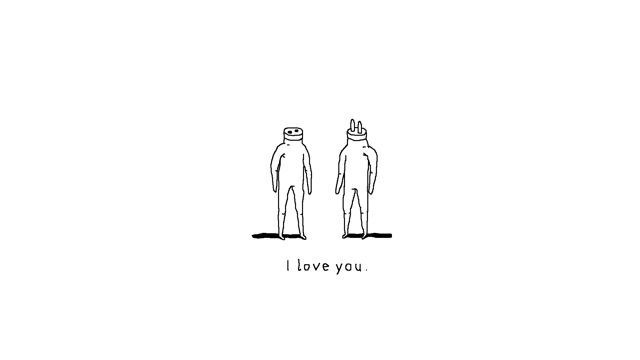

Cependant, le film montre une certaine émancipation indéniable due à cette croissance technologique, l’exemple le plus pertinent étant celui d’une femme sévèrement handicapée qui trouve son autonomie sociale et économique en fonctionnant à l’aide d’une souris optique. Ainsi, elle échappe au sort de la plupart des gens dans ce genre de situation, à savoir être enfermé dans une institution. Par ailleurs, le simulacre du cyber monde permet aux personnes en marge de la société de retrouver l’amour-propre et l’estime de soi à l’aide des vlogs et des avatars ludiques, comme le démontrent aussi d’autres films comme « Because We Are Visual » (Olivia Rochette et Gerard-Jan Claes) et « BenX » (Nic Balthazar).

Avec ses propos nuancés, le film de Sojna Lindén invite à réfléchir aux conséquences du boom technologique, chose que l’on prend pour argent comptant. Car, face aux smart-phones et aux derniers books électroniques promus dans les quatre coins du monde comme marques de standing ou comme solution aux problèmes de communication, force est de constater que finalement, peu de gens y échappent. Et pourtant la communication n’a jamais été aussi fracturée ni la dépendance aux gadgets aussi répandue.

E-Wasteland de David Fedele

Si le documentaire de Lindén dresse l’inventaire éblouissant des merveilles que la technologie électronique peut engendrer, l’Australien David Fedele cherche, lui, à savoir ce qui arrive à ces Pygmalions élaborés en fin de vie. « E-Wasteland » démontre de façon franche et crue le recyclage sauvage des quantités pharaoniques de déchets électroniques que le monde développé envoie chaque année vers les pays pauvres, en l’occurrence le Ghana. Ces déchets sont « traités » (brûlés en plein air) dans les conditions les plus abjectes pour la santé des travailleurs et l’environnement, et les matières premières récupérées sont renvoyées en Occident. Ironie et injustice abondent donc dans cette ignoble pratique de « e-dumping », sorte de colonisation contemporaine mais pire car elle consiste à faire faire le sale boulot du groupe dominant par le groupe dominé.

Même si ces faits ne sont pas inconnus (rappelons-nous le récent cas tragique de usines à sueur bangladeshis), il est très tentant et facile de les ignorer, derrière le confort du dicton « ni vu, ni connu ». Le rôle du documentariste engagé est justement de bousculer nos sensibilités complaisantes et nos comportements d’autruche. C’est ce que fait Fedele, en filmant de près ces « autres » méconnus de la vision du monde occidentale, habitant des bidonvilles où le paysage confond campements humains surpeuplés et détritus organiques et électroniques. Formellement à l’opposé du film de Lindén, sa mise en scène est sans façon, son montage brut, sa narration délibérément prosaïque, et par conséquent, le message est aussi fort qu’un coup de poing en pleine figure.

Le parti pris du cinéaste est donc de mettre l’humanité – et sa maltraitance – au centre de son sujet, sans adultérer son documentaire avec des témoignages personnels qui, mal gérés, risqueraient de provoquer des excès d’émotion et de desservir le propos. Au contraire, il opte pour un style épuré où la caméra traduit de manière la plus objective possible les faits dénoncés par le biais d’intertitres. Alors que ce choix est entièrement défendable, il est intéressant de rapporter dans le cadre de la présente, une question posée en salle par une spectatrice d’origine congolaise. Celle-ci essayait en vain de savoir pourquoi le réalisateur n’avait pas cherché à connaître les véritables motivations des jeunes Ghanéens qui se livraient à ce travail malsain et dégradant, alors qu’ils sont issus d’une culture et une tradition riche et digne. Même si la portée politique et historique de la question était perdue à la traduction, la réponse que Fedele a su y apporter, à savoir l’évocation de la condition socio-économique actuelle du pays, reste néanmoins pertinente et applicable pour bon nombre de pays soumis à un esclavagisme moderne à peine déguisé.

Adi Chesson

Consultez les fiches techniques de « Five-Star Existence » et de « E-Wasteland »