Après avoir obtenu le César du Meilleur Court Métrage 2014, « Avant que de tout perdre », le film de Xavier Legrand produit par Alexandre Gavras est disponible dans son intégralité jusqu’au 10 mars 2014 inclus. On en profite !

Articles associés :

Après avoir obtenu le César du Meilleur Court Métrage 2014, « Avant que de tout perdre », le film de Xavier Legrand produit par Alexandre Gavras est disponible dans son intégralité jusqu’au 10 mars 2014 inclus. On en profite !

Articles associés :

Après Jane Campion, Michel Gondry et Atom Egoyan, c’est au tour de Abbas Kiarostami de prendre la présidence du Jury 2014 de la Cinéfondation et des Courts métrages du prochain festival de Cannes. Le réalisateur et scénariste iranien sera entouré de Noémie Lvovsky (France), Daniela Thomas (Brésil), Mahamat-Saleh Haroun (Tchad) et Joachim Trier (Norvège).

Les trois Prix de la Cinéfondation (films d’étudiants d’écoles de cinéma du monde entier) seront annoncés par le Jury, jeudi 22 mai 2014, lors d’une cérémonie qui sera suivie de la projection des films primés.

Le même Jury désignera également la Palme d’or du Court métrage qui sera remise lors de la cérémonie du Palmarès, samedi 24 mai.

Pour information, il y a deux ans, Format Court avait rencontré le réalisateur de « Où est la maison de mon ami » et du « Goût de la cerise » pendant le festival du Golfe de Dubaï. Revoici son interview.

Si le fait d’entremêler le vrai et le faux renvoie, d’une certaine façon, à presque tout le cinéma, le recours au numérique, avec la perfection des trucages et des retouches qu’il permet, offre au doute et à l’illusion de nouvelles perspectives. Associer animation et prises de vue réelles peut aussi bien permettre la mise en parallèle de deux mondes qu’inventer la capitale cubaine du futur avec un réalisme saisissant. On peut aussi emprunter une autre rhétorique du documentaire pour donner des accents de vérité à une biographie imaginaire, renouant ainsi avec une tradition du fantastique. Il y a bien sûr mille et une façons d’entremêler le vrai et le faux. En passant de la tendresse à l’humour, de la fantaisie à la gravité, cette sélection de films récents en offre un bel aperçu. Jacques Kermabon

Programmation

L’HOMME QUI AVAIT PERDU LA TÊTE de Fred Joyeux /2014 / couleur / 9 mn / projection numérique. Réalisation, scénario, image, montage, animation et voix off : Fred Joyeux – Son et musique : Jérémie Morizeau – Interprétation : Vimala Pons, François Morel et Anne Alvaro – Production : Valérie Contet et Fred Joyeux.

Alain a perdu la tête… C’est quoi le nom de la maladie déjà ? Alain est un film d’animation documentaire reconstituant l’histoire vraie d’Alain de Filippis.

THE RINGER de Chris Shepherd/Royaume-Uni & France / 2013 / 17 mn / projection numérique. Réalisation : Chris Shepherd – Scénario : Chris Shepherd, Sébastien Ors et Nicolas Schmerkin – Image : Simon Tindall. Son : Ollie Davis, Andy Humphreys et Tim Surrey – Montage : Justine Wright – Musique : Oliver Davis – Interprétation : Kieran Lynn, John Henshaw, Nicolas Gerard- Martin, Dave Sommer, Milo Quinton et Priscilla Adade – Production : Autour de minuit et Polkadot Ltd.

Un homme rencontre son père pour la première fois. On pourrait s’imaginer qu’ils vont rattraper le temps perdu et que le fils va tout apprendre sur son passé. Mais il n’est pas au bout de ses surprises.

LA PART DE L’OMBRE d’Olivier Smolders /France & Belgique / 2013 / 28 mn / projection numérique. Réalisation, montage : Olivier Smolders – Scénario : Olivier Smolders et Thierry Horguelin – Images : Jean-François Spricigo – Son : Marc Bastien, Melissa Petitjean – Musique : Oliver Davis – Interprétation : Benoît Peeters, Marie Lecomte, Tatiana Nette, Bouli Lanners, Marcel Moreau, Pierre Lekeux, Joseph Fallnhauser, Anaël Snoeck – Production : Yuzu Productions et Les Films du Scarabée.

Le jour du vernissage d’une importante exposition de ses oeuvres, le 4 janvier 1944, le photographe Oskar Benedek a disparu sans explication. Plus de soixante ans plus tard, une enquête révèle son étrange destin.

HABANA d’Édouard Salier /2013 / 22 mn / projection numérique. Réalisation : Édouard Salier – Image : Mathieu Plainfossé – Montage : Alexandro Rodríguez – Décors : Franck Limon Duparcmeur – Production : Autour de minuit.

Dans un futur proche, la ville de La Havane est occupée par une force armée étrangère. Une visite guidée par Lazaro, un gamin du ghetto, permet de saisir le chaos qui règne au sein de la capitale.

En pratique

Séance Mardi 11/03, séance à 20h30

MK2 Quai de Seine – 14 Quai de la Seine – 75019 Paris

M° Jaurès ou Stalingrad – Tarif : 7,90 € (cartes illimitées acceptées)

Il a remporté le César du Meilleur Court Métrage vendredi passé après avoir fait un superbe parcours en festival, notamment à Clermont l’an passé (Grand Prix, Prix du Public et Prix Télérama). Le premier film de Xavier Legrand, Avant que de tout perdre, évoque la violence conjugale, la peur et les non-dits, sous la forme d’un thriller extrêmement efficace. Comédien avant d’être réalisateur, Xavier Legrand revient sur son parcours, son intérêt pour la dramaturgie, la prise en charge de l’émotion et son écriture plus adaptée au cinéma qu’au théâtre.

© JF Mariotti

Tu as suivi une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir comédien ?

Je fais du théâtre depuis l’âge de 10 ans et je suis rentré dans une compagnie semi-professionnelle quand j’en avais 12. J’ai aussi eu l’occasion de mettre en scène des petites formes et donc de diriger des acteurs. J’ai toujours aimé diriger les acteurs et les regarder répéter. Je ne suis pas là que pour jouer, j’aime aussi regarder un acteur qui commence, qui apprend son texte, qui développe le parcours de son personnage.

Du Conservatoire à aujourd’hui, le travail que j’ai pu mener avec les différents metteurs en scène avec qui j’ai travaillé m’a donné une conscience de la dramaturgie et un plaisir de travailler sur des textes, des mises en scène et des propositions très différents. Ça a aiguisé et éduqué mon analyse dramaturgique.

À coté de ça, j’ai toujours eu un amour pour la littérature et l’écriture. Je me suis essayé assez tôt à l’écriture du théâtre mais c’était très compliqué pour moi. Je ne suis pas un poète. Mon écriture était une écriture d’image. Je me suis tout de suite senti plus à l’aise à écrire un scénario. J’ai mis du temps à m’y mettre, car j’étais souvent en tournée. Avant que de tout perdre m’a pris trois ans. Au bout de ces trois années, je suis arrivé à un résultat satisfaisant. Je me suis dit qu’il fallait en faire un film et c’était moi qui devais le faire. Je n’arrivais pas à le céder à quelqu’un d’autre.

À quel moment la question de la dramaturgie t’est devenue importante ?

Je ne pourrais pas te définir un moment précis. En tant qu’acteur, on se pose des questions dramaturgiques. J’ai une scène à jouer, mon personnage a les pieds mouillés, il sort, ses vêtements sont déchirés. Qu’est-ce qui s’est passé ? Par où, comment est-il passé ? Qu’est-ce qu’on va montrer ou non ?

Tout ça fait partie du travail de l’acteur, la dramaturgie doit être partagée avec l’acteur. Il n’y a pas que des sentiments, c’est bien d’être conscient. En tant qu’acteur, j’aime avoir conscience de la dramaturgie. Je pense que c’est pour ça que naturellement, j’ai eu envie aussi de construire ma propre dramaturgie. Certains metteurs en scène avec qui j’ai travaillé plusieurs fois ont vraiment développé ça chez moi.

Qui par exemple ?

Christian Schiaretti, le directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Julie Brochen, Christian Benedetti. Voilà trois metteurs en scène qui ont une vraie conscience dramaturgique, une construction particulière.

Quand on trouve des gens de ce calibre-là, a-t-on plus envie de travailler d’une certaine manière et d’aller chercher des idées nouvelles pour composer son personnage ?

Bien sûr. Ils ont une vision, une vue aérienne de la pièce, comme si la pièce était au dessus de nous. Je me suis aperçu que dans le travail d’Avant que de tout perdre, c’est exactement ce que j’ai fait avec les acteurs. Il était très important qu’ils sachent comment j’allais les filmer. Chaque plan était expliqué aux acteurs avant qu’on tourne. Ils savaient très bien comment ils étaient cadrés et c’était important pour moi qu’ils sachent que l’émotion, c’était moi qui la prenait en charge dans la façon dont j’avais écrit le scénario, et que ce n’était pas à eux de la jouer.

Dans ma façon d’écrire, je sais déjà comment je vais filmer les scènes. Pour te donner un exemple, lorsque dans une scène, Miriam (Léa Drucker) sait que son mari est là et qu’elle descend pour lui apporter le chéquier, au lieu de demander à l’actrice d’avoir peur, je lui ai dit de ne pas s’occuper de ça, mais de jouer : d’être essoufflée, de peiner à accrocher ton badge, de remonter sa fermeture éclair, de souffler, d’ouvrir la porte et de dire bonjour. Elle n’avait que ça à jouer. En la filmant de dos, peinant à accrocher son badge, remettre ses cheveux, l’entendre souffler, je savais que c’était nous, spectateurs, qui allions ressentir cette émotion-là et qu’il ne fallait surtout pas qu’elle la joue.

Tu as évoqué l’écriture non poétique. Pourquoi est-ce qu’Avant que de tout perdre n’aurait pas pu se faire dans un cadre théâtral ?

Parce que je pense qu’au théâtre et particulièrement en France, on a besoin d’une langue. Quand on regarde tous les auteurs, surtout contemporains, Koltès, Lagarce, il y a un langage que le poème est obligé de prendre en charge. À l’opposé, je suis dans l’action et dans la visualisation des gestes. Peut-être que j’arriverai plus tard à écrire pour le théâtre mais j’aime lire les textes, j’aime les dire. Les écrire avec une vraie langue, je ne m’en sens pas capable. Et ça se voit dans mon scénario. Il n’est pas du tout un support littéraire, c’est un support technique, pour l’image.

Le film marche à la tension, c’est une sorte de film à suspense. Pourquoi était-ce important d’en faire un thriller surtout pour un premier film ?

En fait, je ne me suis pas dit que j’allais faire un film d’action. C’est le sujet vraiment qui m’a intéressé. À la base, je voulais parler de la famille et notamment de la maison, du symbole de la maison. C’est le premier plan de mon film d’ailleurs. La maison, le foyer, c’est l’endroit où on est censé être le plus en sécurité et on s’aperçoit dans les faits divers que c’est sans doute celui où on est le plus en danger.

Mon intention première était donc de parler de la maison. Qu’est-ce qui s’y passe pour qu’on y soit en danger ? La violence conjugale est une des premières violences intrafamiliales, une des plus répandues qui fait qu’aujourd’hui une femme meurt tous les deux jours et demi en France. C’est une sorte de meurtre en série qui se passe au quotidien à coté de nous et qui ne s’arrête pas.

Quand je me suis penché sur ce sujet, je me suis aperçu que c’était une violence cachée à la fois par l’auteur – qui ne dit pas clairement qu’il bat sa femme – et par la victime qui a honte. Ça se passe toujours derrière la porte, entre quatre murs. On ne sait rien, les femmes se taisent, elles ont peur de partir, de prendre la décision de fuir. Il y a quelque chose de très étouffé et caché.

Je me suis demandé comment ne pas tomber dans le pathos de tous ces films qui traitent de la violence conjugale en montrant un mari qui rentre chez lui, qui est de mauvaise humeur ou qui a des suspicions sur sa femme et qui la frappe. Je me suis dit qu’il ne fallait pas que je montre cette violence et pour cela que je la sorte du foyer. L’idée de la fuite de la femme, de l’espace public et du supermarché est venue par la suite.

Comment as-tu évité le pathos ?

Il était important pour moi de bousculer les gens. Je suis contre le pathos mais pas contre l’émotion, au contraire. Ce n’est pas parce qu’on ressent une émotion forte que c’est pathétique. Ce qui l’est par contre, c’est quand on en fait trop, quand l’émotion est amenée par trop de fioritures, des choses qui sont trop grotesques ou tellement insupportables qu’elles n’en sont plus réelles ou qu’elles mettent à distance. Je ne voulais pas que le spectateur soit mis à distance, mais qu’il soit complètement dans l’histoire pour qu’il comprenne.

Est-ce que tu as vu La Peur, petit chasseur de Laurent Achard ?

C’est intéressant que tu m’en parles parce que Bénédicte Dujardin, mon assistante à la mise en scène, m’en a parlé et me l’a fait découvrir. Au premier rendez-vous de travail sur la découpe, je lui ai dit comment je voyais la première scène et elle m’a demandé si j’avais vu ce film. Je ne le connaissais pas. Quand je l’ai vu, j’ai été frappé par la similarité entre le film de Laurent Achard et le mien. Il y a la chasse, le chien, le plan large, de loin, le petit garçon aussi, même le linge étendu. J’ai été bouleversé par ce film. Je serais très curieux de rencontrer son réalisateur.

Quel a été l’apport d’Alexandre Gavras, ton producteur (KG Productions) ? Est-ce qu’il est beaucoup intervenu sur le projet ?

Je le lui ai fait lire sans savoir qu’il allait me produire, parce que à mes yeux, Alexandre était réalisateur. Je ne savais pas qu’il était producteur et il pensait que je lui demandais de réaliser le film. Je voulais juste avoir ses retours. Il m’a dit : « À qui tu penses ? ». Je lui ai répondu : « À personne, s’il doit être tourné un jour, ça sera par moi ». Et il m’a dit : « Dans ce cas, je te produis ».

On a fait un dossier de financement, on a un petit peu réécrit le scenario. Il m’a aidé à dégraisser le film, ensuite il m’a donné quelques conseils au moment de la première version de mon découpage. Il a fallu que je clarifie la façon dont je voyais les choses. Alexandre m’a donné la confiance que j’étais capable de le faire.

© Julien Ti.i.Taming

C’est la première personne à qui tu as soumis ton projet ?

Ça faisait trois ans que je l’écrivais, je ne l’avais jamais fait lire à personne. Au bout d’un moment, devant mon ordinateur, je me suis dit : « Je n’avance plus, il faut que j’aie des retours ». Et puis, j’étais curieux et je me sentais prêt à le faire lire. Je l’ai montré à quelques amis comédiens, à des proches, et à Alexandre avec qui je venais de travailler au théâtre. En fait, c’est un peu le producteur qui m’est tombé dessus.

Comédien ou réalisateur, quel est ton lien au court métrage ?

J’ai déjà travaillé sur des courts. Dans le cadre du Conservatoire, j’ai travaillé sur des courts avec la Fémis. J’ai tourné dans certains courts, on m’a proposé des projets que j’ai refusés parce que je ne trouvais pas les scénarios très intéressants. J’ai sans doute aussi appris à écrire en lisant de mauvais scénarios. Mais même moi, j’ai écrit des choses très mauvaises pour arriver à des choses dont j’étais content !

Mon rapport au court est aussi lié à mon ami Alexandre Zeff, qui est acteur et réalisateur. On est sorti du Conservatoire en 2005, on était un peu lâchés dans la nature, au chômage, avec d’autres amis de promotion, on a loué une voiture, on est parti pendant trois semaines au bord de la mer et on a essayé de tourner plein d’images. On s’est retrouvés avec des rushes, il n’y avait pas de scénario. Je n’étais qu’acteur dedans, mais comme on était un petit groupe, on mettait la main à la patte sur tous les postes. Quand Alexandre a réussi à auto-produire son premier court, j’étais dedans, et il me faisait lire des scénarios. Il y avait déjà un rapport au court métrage qui fait partie de mon travail en tant qu’acteur et qui était un peu aussi le passage obligé en tant que réalisateur.

Quel que soit le format en tant qu’acteur, c’est le projet qui compte, c’est le sujet, le personnage, la vision du metteur en scène qui va me séduire et me sembler pertinente. Que ce soit court ou long, je fais des choses dans lesquelles je me retrouve et que j’ai envie de raconter. Je suis actuellement sur un projet de long mais il n’est pas impossible que je retourne sur un court métrage si le sujet l’exige.

Le long est-il en lien avec le sujet du court?

Oui, c’est un sujet tellement vaste qui me pose plein de questions et que j’ai envie de creuser.

Via l’écriture et la réalisation, as-tu pu trouver des réponses aux questions que tu pouvais te poser dès le départ sur le sujet ?

C’est une question très intéressante. Les questions que je pose et auxquelles le film a peut-être répondu, c’est à quel point le sujet touche tout le monde. C’est la réaction des spectateurs qui est pour moi la plus importante. On voit que les gens sont de près ou de loin touchés par la violence conjugale et à l’issue des projections, de nombreuses personnes m’ont confié qu’elles avaient eu un lien direct ou indirect avec ça. Ça m’a éclairé sur le fait que le problème perdure parce qu’on a pas du tout encore compris comment l’aborder. Ça dépasse des histoires de couple, c’est vraiment une histoire de mœurs, de construction de notre société et un problème de clichés sur les genres. Après, je ne sais pas comment arrêter ce phénomène. On vit à côté, on essaye de trouver des solutions mais elles ne fonctionnent pas et ça continue. C’est le triste bilan que je fais.

Après ce film, tu es revenu au théâtre. Est-ce que l’expérience du film t’a permise de mieux appréhender tes rôles ?

Les deux se sont nourris. Le travail d’acteur au théâtre et au cinéma n’est pas tout à fait le même. Le fait d’être réalisateur et de jouer à la fois au théâtre, ça se répond et ça se fait écho. C’est un autre répertoire, un autre contenu, d’autres esthétiques et d’autres gens. Toutes ces choses sont liées mais je les fais les unes après les autres. Chaque expérience fait que je gagne en confiance pour la prochaine.

Le nouveau projet de long, il a déjà un nom?

Non, il n’a pas de titre. Je suis très mauvais pour les titres.

Et pour Avant que de tout perdre ?

Je suis tombé dessus très tard. Le titre est tire d’une citation de Roger Allard. Quand je l’ai vu, je me suis dit : « Wahou ! C’est exactement ça ! ». Je ne suis pas prêt de trouver un titre pour mon long !

Propos recueillis par Katia Bayer. Retranscription : Arnbjörn Rustov

Article associé : la critique du film

Trois films courts (animation, fiction, documentaire) ont remporté la statuette prisée ce weekend lors de la 86ème cérémonie des Oscars. Voici les lauréats.

Oscar du Meilleur court-métrage d’animation : Mr Hublot réalisé par Laurent Witz et Alexandre Espigares (Luxembourg, France)

Synopsis : Mr Hublot est un vieux garçon célibataire qui mène une petite vie bien réglée dans son petit appartement de banlieue regorgeant de gadgets en tout genre. Hublot est bourré de toc, de manies, effrayé par le monde extérieur, reclus sur lui-même. Il déteste le changement et les imprévus. Il a d’ailleurs trouvé une parade très efficace à cela : ne jamais sortir de chez lui ! L’arrivée du chien Robot Pet va chambouler les habitudes de Mr Hublot, contraint et forcé de faire vie commune avec ce nouveau compagnon très envahissant…

Oscar du Meilleur court-métrage de fiction : Helium réalisé par Anders Walter et Kim Magnusson (Danemark)

Synopsis : Un garçon mourant trouve du réconfort dans les histoires d’une terre magique appelé Helium, raconté par le concierge de l’hôpital.

Oscar du Meilleur court-métrage documentaire : The Lady in Number 6 : Music Saved My Life réalisé par Malcolm Clarke et Nicholas Reed

Synopsis : À l’âge de 109 ans, Alice Herz Sommer est la plus ancienne pianiste du monde … et la plus ancien survivante de l’Holocauste. Au cœur de sa remarquable histoire de courage et d’endurance, il y a sa passion pour la musique.

Le magazine en ligne Format Court vous convie à sa nouvelle séance « Spéciale Brest », ce jeudi 13 mars 2014, à 20h30, au Studio des Ursulines (Paris, 5ème). Venez découvrir lors de cette soirée une sélection de six courts métrages sélectionnés (et pour certains primés) lors de la dernière édition du Festival Européen du Film Court de Brest, en novembre 2013. La projection sera suivie d’une rencontre avec Fabienne Wipf, directrice du festival et de nombreux professionnels français et étrangers.

Programmation

Hvalfjordur de Gudmundur Arnar Gudmundsson. Fiction, Islande, Danemark, 15’, Frae Films, Fourhands film, Sagafilm, Mailand-mercado films, 2013. Mention spéciale //Compétition officielle au Festival de Cannes 2013. Prix européen du Conseil Régional de Bretagne 2013 au Festival de Brest 2013. En présence du réalisateur

Synopsis : Le film dépeint une relation étroite entre deux frères vivant avec leurs parents dans un fjord reculé.

Articles associés : la critique du film, l’interview du réalisateur

Misterio de Chema García Ibarra, Fiction, 11’30’’, Espagne , Autoproduction. Sélectionné à la Berlinale 2013, au Festival de Sundance 2014, Prix Format Court au Festival de Brest 2013. En présence du réalisateur et de Leonor Díaz, directrice artistique et coproductrice

Synopsis : On dit qu’en collant son oreille sur sa nuque, on entend parler la Vierge.

Articles associés : la critique du film, l’interview du réalisateur

Miniyamba de Luc Perez. Animation, France, Danemark, 14’47, 24 Images, Bezzo Productions, 2012. Mention spéciale du Jury Média et Prix du Jury Jeune au Festival de Bruz 2013

Synopsis : Abdu, un jeune Malien, a décidé de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve Niger aux barbelés de l’enclave de Ceuta, où les rêves se confrontent à la dure réalité des migrants, avec au loin les lumières de l’Occident.

Articles associés : la critique du film, l’interview du réalisateur

Guillaume le Désespéré de Bérenger Thouin. Fiction, France, 13’15 », ENS Louis-Lumière, 2013. Sélection au Festival de Clermont-Ferrand 2013. En présence du réalisateur

Synopsis : C’est l’histoire d’un homme qui va traverser la guerre de 14-18 comme une furie.

Locked Up de Bugsy Riverbank Steel. Fiction, Royaume-Uni, 7′, autoproduction, 2013. En présence du réalisateur (sous réserve)

Synopsis : Trois braqueurs de banque se retrouvent prisonniers dans la voiture qui devait leur permettre de s’enfuir.

Article associé : la critique du film

Die Schaukel des sargmachers d’Elmar Imanov. Fiction, Allemagne, 30′, 2012, Internationale Filmschule Köln. Grand Prix du film court de la Ville de Brest 2013

Synopsis : Yagub vit avec Musa, son fils handicape mental, avec qui il perd vite patience, jusqu’au jour où le docteur lui annonce une nouvelle dévastatrice qui entraine un changement soudain.

Article associé : le reportage consacré au Festival de Brest

En pratique

► Séance : Jeudi 13 mars 2014, à 20h30

► Durée du programme : 90′

► Adresse : Studio des Ursulines : 10 Rue des Ursulines, 75005 Paris

► Accès : RER B Luxembourg (sortie rue de l’Abbé de l’Epée), BUS 21, 27 (Feuillantines), 38 ou 82 (Auguste Comte), 84 ou 89 (Panthéon)

► Entrée : 6,50 €

► Réservations vivement conseillées : soireesformatcourt@gmail.com

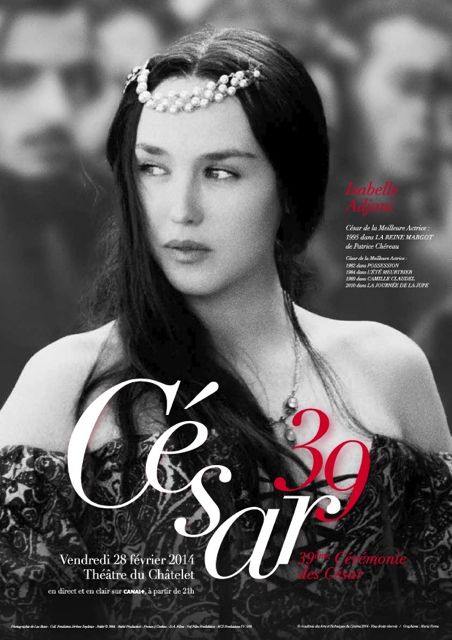

Ce vendredi 28 février, avait lieu la 39ème cérémonie des César. Lors de la soirée, deux César ont été attribués à deux courts métrages, l’un en fiction, Avant que de tout perdre de Xavier Legrand (également en lice pour les Oscar 2014) et l’autre en animation, Mademoiselle Kiki et les Montparnos d’Amélie Harrault. Pour rappel, ces deux premiers films avaient été projetés lors de nos séances Format Court, en présence des équipes.

Avant que de tout perdre : César du Meilleur Court Métrage

Synopsis : Julien a dix ans. Il fait mine de se rendre à l’école mais se cache sous un pont, son cartable rempli de vêtements. À quelques kilomètres, Joséphine, 15 ans, fait de même et attend le bus.

Sujets associés : l’interview de Xavier Legrand, la critique du film, retour en images sur la séance Format Court de septembre

Mademoiselle Kiki et les Montparnos : César du Meilleur Court Métrage d’Animation

Synopsis : Kiki de Montparnasse était la muse infatigable des grands peintres avant-gardistes du début du XXe siècle. Témoin incontestable d’un Montparnasse flamboyant, elle s’émancipera de son statut de simple modèle et deviendra reine de la nuit, peintre, dessinatrice de presse, écrivain et chanteuse de cabaret.

Sujets associés : l’interview de Amélie Harrault, la critique du film, Soirée Format Court du 14/02, les photos !

Aujourd’hui, 13 mars, a lieu notre séance mensuelle consacrée au Festival de Brest, organisée au Studio des Ursulines, à Paris. L’occasion pour nous de revenir en arrière sur nos deux dernières projections de courts, celle du 16 janvier (séance anniversaire « 5 ans ») et celle du 13 février (Spéciale Court Métrange), en présence des équipes présentes. Voici les photos de ces deux soirées, capturées par l’objectif de Zoé Libault et de Laura Bénéteau.

Spéciale « 5 ans »

Avec Julie Rousset, co-réalisatrice de « Us » de Ulrich Totier

Avec Wendy Griffiths et Stéphane Piera, producteurs de « Skhizein »de Jérémy Clapin (Dark Prince)

Spéciale « Court Métrange » (février)

Avec Cédric Courtoux, programmateur à Court Métrange

Avec Olivier Calmel (compositeur de « L’Art des Thanatier ») et Renaud Bajeux (ingénieur sonore de « Peau de chien »)

À l’instar de sa jeune héroïne qui s’échappe d’un tribunal, le film de Jean-Bernard Marlin La Fugue, lui, court après les récompenses. Il a d’abord décroché l’Ours d’or du court métrage à Berlin en 2013. Puis, il a remporté à Clermont-Ferrand le prix Télérama ainsi que le prix ADAMI pour son acteur principal Adel Bencherif. Ce film qui dévoile à un rythme effréné la relation d’équilibriste d’un éducateur avec une jeune délinquante, est aujourd’hui nominé pour le César du Meilleur court métrage 2014. Nous avons rencontré le réalisateur pour un entretien révélant quelques secrets de fabrication de ce film urgent qui s’accommode si bien de la forme courte.

Ton précédent film, La peau dure en 2007, abordait déjà la délinquance juvénile. Qu’est-ce qui te motive à montrer cette réalité ?

C’est un peu personnel, il y avait chez ces jeunes-là des problématiques sociales et familiales qui faisaient écho aux miennes. Je n’ai pas été délinquant, je n’ai pas vécu en foyer. Mais je croisais des des éducateurs et des jeunes en foyer quand j’étais jeune. Je viens d’un milieu modeste et parfois je suis surpris par la représentation de ces gens au cinéma qui, selon moi, est très éloignée de la réalité.

Il y a une vision de la délinquance qui sonne faux. Ça me mettait un peu hors de moi car je me disais « En fait, ils ne savent pas ce que c’est et ils font des films sur des gens qu’ils ne connaissent pas ». Ils perpétuent des images fausses et l’intention de mon film, c’était justement de casser cette image et d’être au plus près de ce que moi je connaissais et de cette vérité-là. Pour moi, tenter de montrer les exclus, les gens en difficulté, ceux que l’on peut croiser dans la rue, c’est même une position politique.

Tu as donc choisi la fiction pour un abord plus réel.

Oui, parce que finalement, dans un documentaire, il y a des choses que tu ne peux pas montrer et que tu ne peux pas représenter. Parce que ces jeunes que tu filmes ont parfois des sursis, des problèmes judiciaires. Tu ne peux pas montrer un jeune qui ne respecte pas ses obligations judiciaires sinon il risque la prison. Parfois la fiction, c’est plus facile. En tout cas, je me suis senti plus limité au travers de mon expérience documentaire.

Le paradoxe de la position de l’éducateur qui se substitue aux parents, sans s’attacher est au cœur du film. Pourquoi avoir voulu définir ce lien particulier ?

Je me suis intéressé à la relation particulière de l’éducateur pendant l’élaboration de mon documentaire. J’avais suivi pendant un an un jeune et je me suis rendu compte qu’il voyait à travers moi une figure paternelle. À trente ans, ça m’a fait un choc de découvrir que je pouvais lui donner des conseils. Tout d’un coup, les rôles s’étaient inversés. D’une certaine manière, j’étais venu pour recueillir quelque chose et c’était à moi de donner. Je ne me suis pas contenté de faire un documentaire. J’ai aussi tenté de l’aider. J’ai constaté que c’était très compliqué. La Fugue reflète cette relation impossible, complexe. Ce qui m’intéressait aussi, c’est toute cette complexité, cette ambivalence. C’est comme si l’éducateur disait en permanence au jeune dont il s’occupe : « J’essaye de t’aider, mais en même temps, je dois garder mes distances professionnelles ».

Là, tu as choisi un personnage pour qui cette relation à l’éducateur est difficile. Sabrina, sans attaches, est anxieuse. Elle y croit de moins en moins, jusqu’au moment où elle craque.

C’est ce que j’ai constaté justement chez tous les jeunes que j’ai rencontrés. Ils se rattachent un moment aux éducateurs. Puis ensuite, ça craque et ils lâchent.

C’est le moment dans le film où Sabrina dit : « Je te parle comme je veux maintenant, on fait notre vie chacun de notre côté » ?

Oui, et ça je l’ai vu. Ce que j’ai essayé de faire dans cette fiction, c’est d’avoir une exigence de vérité et d’authenticité, tout le temps. C’est-à-dire de ne jamais mentir sur ce que j’ai ressenti ou vu dans des foyers, avec ces jeunes en difficulté. C’est assez représentatif de ce qui se noue et se fabrique entre un jeune et un éducateur. Après il y a plusieurs relations possibles mais c’est mon point de vue. C’est subjectif.

Comment as-tu réussi à intégrer un acteur déjà expérimenté, Adel Bencherif, (Lakdar, l’éducateur dans le film) à cet ensemble d’acteurs non professionnels ? Comment s’est articulé son travail avec Médina Yalaoui (Sabrina, qui comparait au tribunal dans le film) ?

Adel est un comédien talentueux qui communique très bien. Il a cette faculté d’un grand pouvoir d’adaptation qu’il a montrée avec des gens qui n’avaient jamais joué. Je pense que parfois, ce n’était pas facile pour lui, quand par exemple Médina ne connaissait pas son texte ou le changeait au dernier moment. C’était un peu compliqué pour lui, mais autrement il y arrivait assez facilement.

Pour Médina, Adel fut à coup sûr un exemple. C’était également son tout premier rôle. Elle n’avait fait que deux petites répétitions avant. On l’a appelée deux jours avant le tournage. À l’origine, j’avais choisi quelqu’un d’autre avec qui j’avais répété pendant deux mois. Mais il s’est désisté au dernier moment. C’était quelqu’un qui sortait de prison, qui avait de gros problèmes judiciaires. J’avais fait un casting, et j’avais déjà repéré Médina.

Tu a fais un casting au sein d’un CEF (Centre Educatif Fermé) ?

Non, j’ai fait un casting sauvage dans les rues de Marseille pendant deux ou trois mois. Je suis très exigeant au niveau du casting. On a dû voir 60 jeunes qu’on avait choisis dans la rue et dans des foyers aussi, mais vraiment dans des lieux très divers.

Les dialogues du film semblent très spontanés. As-tu écrit d’après des improvisations avec les comédiens ?

Dans ce cas précis, non. Le scénario fut un travail de longue haleine, près de deux ans, et il était très écrit, avec des dialogues qui collaient au milieu que je décrivais. On crée des situations de cinéma lors de l’écriture du scénario. Et puis, c’est à l’écriture du scénario qu’on crée des situations de cinéma sur le tournage et même au montage, on dramatise un peu. La dramatisation est importante pour le spectateur afin qu’il puisse comprendre et suivre l’histoire.

Après, rien n’était figé non plus. Il y a eu de petits moments improvisés, mais finalement on est resté très près de ce que j’avais écrit à la base. Les scènes, leur mouvement et les dialogues sont identiques. Je voulais que ça colle à ce que j’avais écrit sinon il n’y avait plus de dramatisation justement. Mon travail consistait donc à pousser les comédiens à tenir une ligne, à respecter le rôle par rapport à celui que j’ai écrit.

Tu expliques dans d’autres interviews que tes comédiens pouvaient se déplacer beaucoup. Si je simplifie, tes comédiens n’étaient pas libres de leurs dialogues mais libres de leurs mouvements ?

Oui, vraiment. C’était le directeur photo, Julien Poupard, qui devait s’adapter. Comme avec les dialogues, les comédiens étaient libres mais dans une certaine limite. Ce que je voulais éviter, c’était d’avoir des comédiens contraints de se déplacer dans un cadre. Ils n’avaient pas la conscience du cadre et je voulais préserver leur spontanéité. Tout était fait pour qu’ils n’aient pas à se soucier d’une marque au sol, du cadre ou de la lumière. Justement, j’avais envie qu’ils oublient tout ça et qu’on inverse le processus. Que ce soit la caméra qui suive les comédiens et non les comédiens qui suivent la caméra.

Ton film montre la proximité et la sincérité de visages cadrés de très près. Comment as-tu fait ce choix ?

Au début, je voulais au contraire cadrer très large et en fait j’ai trouvé la façon de filmer sur le tournage avec le directeur photo. Pour être au plus près des personnages, de leur intimité, c’est sûrement comme ça que je le voyais.

Pour moi, tu joues avec leur grain de voix, mais aussi avec leurs grains de peau. On voit toutes sortes d’éclairages. On a le sentiment de bien connaître leurs visages.

Ça, c’est purement intuitif, ce n’était pas pensé ni cérébral. Cette façon de filmer s’est vraiment décidée au moment du tournage mais c’est vrai que tout était orienté sur les acteurs et l’actrice.

Au départ de La Fugue, il y a donc un travail documentaire. Comptes-tu terminer le documentaire ? Quels sont tes projets ?

Le documentaire est déjà terminé et sortira bientôt au cinéma. C’est un long métrage où je suis le parcours d’un jeune d’un foyer à l’autre. Ils n’ont jamais de vraies maisons, d’endroits pour grandir correctement. Mon film montre ça et les coulisses de la délinquance. On ne voit jamais de délits, on voit ce qu’est le rendez-vous au tribunal, le quotidien judiciaire qui est très lourd. D’ailleurs, ces jeunes-là sont des spécialistes du droit, ils connaissent tout. J’ai eu l’impression de suivre de vrais cours de droit.

J’écris actuellement un projet de long métrage qui reprend certains thèmes du court métrage mais j’essaye d’aller beaucoup plus loin.

Propos recueillis par Georges Coste

Article associé : la critique du film

Bambi, nommé aux César du Court Métrage 2014, est le onzième film de Sébastien Lifshitz et comme souvent, le réalisateur nous entraîne pour notre grand plaisir, dans une histoire autour du corps et de l’identité; et ceci qu’il navigue entre le court et le long, entre la fiction et le documentaire.

Le réalisateur aime à traiter des sujets tabous tels que la sexualité, l’homosexualité, la transsexualité, gênants pour certains, soulevant des polémiques pour d’autres, sans jamais tomber dans la rébellion ou la vulgarité. Bien au contraire, Sébastien Lifshitz maîtrise l’intime et la sensualité comme nul autre, faisant des personnages qu’il filme, des individus hors du commun extrêmement touchants.

Bambi, c’est le nom de scène de Marie-Pierre Pruvot, transsexuelle très connue des années 50-60, où des opérations de changement de sexe commençaient tout juste tandis que les cabarets de travestis défrayaient la chronique. Difficile de passer à côté de l’incroyable beauté de cette femme filmée sous tous les angles avec un immense esthétisme. Preuve que Sébastien Lifshitz aime particulièrement les personnes qu’il suit et les rend d’autant plus belles. Avant de passer au cinéma, le réalisateur baignait, il est vrai, dans le milieu de l’art contemporain et la photo, d’où son goût pour un certain esthétisme.

Le film ne parle pas uniquement de la période « cabaret » de Bambi ; il retrace en réalité toute l’existence de Marie-Pierre Pruvot depuis l’enfance où celle-ci était déjà persuadée qu’elle était une petite fille et non pas un garçon comme son entourage et son entre-jambe tendaient à lui démontrer. Dans le film de Sébastien Lifshitz, la voix posée de Bambi commente les magnifiques images d’archives d’Alger où elle est née et décrit cette lutte identitaire dès son plus jeune âge pour ne plus être le Jean-Pierre qu’on lui impose d’être.

Pour Bambi, la révélation et la liberté ont lieu lorsqu’elle découvre puis intègre un cabaret de travestis : le Carrousel à Paris. Sa vie prend alors un tournant essentiel et elle peut enfin vivre sa vie de femme comme elle l’a toujours souhaité. Elle quitte ensuite le milieu de la nuit pour se « réorienter » et devenir professeur de français investie dans sa nouvelle vie plus rangée dans l’enseignement.

Le film avance dans le temps, entrecoupé de nombreuses images d’archives et d’entretiens avec Bambi. On sent entre celle-ci et Sébastien Lifshitz une grande complicité faisant que Bambi se confie naturellement et en toute sincérité. On passe alors du rire aux larmes durant ces 57 minutes tant le témoignage de Bambi est doté d’une grande sensibilité : elle possède beaucoup d’autodérision quant à ses prises d’hormones parfois démesurées et sait se montrer terriblement poignante lorsqu’elle tombe finalement amoureuse d’une autre femme remettant en cause ses choix identitaires.

Avec « Bambi », Sébastien Lifshitz signe un très beau documentaire à la fois élégant, faussement engagé et terriblement émouvant. À l’heure où les questions d’identité de genre et de sexualité provoquent des révolutions dans la rue ou sur les réseaux sociaux, « Bambi » apparaît alors comme un bijou qui prouve que le combat pour se faire reconnaître et trouver sa place selon ses choix identitaires et sexuels en vaut la peine. On souhaiterait presque que ce film fasse écho et mette fin à toutes les mauvaises idées reçues, malgré le fait que le propos de Sébastien Lifshitz ne soit en rien militant.

Nécessaire actuellement, le film, classé dans la catégorie court métrage, présente cependant une carrière faite plus volontiers de sélections et de prix en festivals de longs (dont la très réputée Berlinale) que de courts.

Aussi réussi soit le film de Sébastien Lifshitz, on ne manquera pas de remarquer que sa nomination pour le César du Meilleur Court Métrage peut en surprendre plus d’un dans la cour du court métrage, ceci, bien entendu sans remettre en question les évidentes qualités du film.

Force est de noter que le cas de Bambi est un peu unique : en effet, le film est à la limite du long-métrage documentaire avec ses 57 minutes et on sait par ailleurs, que le réalisateur maîtrise déjà parfaitement le format long, puisqu’il a remporté l’an dernier, le César du Meilleur Documentaire avec Les Invisibles, film remarquable sur les homosexuels « cachés » des années 60 et qu’il avait déjà réalisé sept autres longs-métrages auparavant. Notons que Bambi fait partie de ces rares films prévus pour une diffusion télé (ndlr : le 19 juin 2013 sur Canal+) qui possèdent des qualités inédites pour plaire et sortir en salle. La société de distribution Epicentre a ainsi pris le film sous son aile et lui a permis d’atteindre plus de 100.000 entrées. Parmi les films qui ont connu un destin un peu similaire, le long-métrage La journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld avait été diffusé sur Arte avant de sortir en salle, et des moyens métrages étaient sortis finalement sur grand écran comme Un monde sans femmes, de Guillaume Brac ou encore Orléans de Virgil Vernier. Se pose alors l’éternelle question de la diffusion et de la visibilité de tous ces courts métrages qui, contrairement à des cas comme Bambi, ont très rarement une vie sur grand écran (voire sur petit écran).

Fiche technique

Synopsis : Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en robe et refuse obstinément son prénom de naissance : Jean-Pierre. Sa vie bascule à dix-sept ans lorsqu’elle découvre la revue d’un cabaret de travestis en tournée, le Carrousel de Paris. En quelques années, elle devient Bambi, figure mythique des cabarets parisiens des années 50/ 60. En recueillant le témoignage d’une des premières transsexuelles françaises, Sébastien Lifshitz poursuit le travail entamé avec Les Invisibles et trace le destin d’une personnalité hors du commun.

Genre : Documentaire

Durée : 57’

Pays : France

Année : 2013

Réalisation : Sébastien Lifshitz

Scénario : Sébastien Lifshitz

Image : Sébastien Buchmann

Montage : Tina Baz Le Gal

Son : Jean-Christophe Lion

Musique : Bambi – Coccinelle – autres

Interprétation : Marie-Pierre Pruvot (dans son propre rôle)

Production : Un Monde Meilleur

Article associé : la critique du film

Réunis dans un café parisien, Charif Ounnoughene, Karim Leklou, Marie Monge et Sébastien Haguenauer, respectivement comédiens, réalisatrice et producteur du film « Marseille la nuit », évoquent leur travail en commun, les joies et les difficultés liés au film qui les a conduit à la nomination aux César du Meilleur court métrage. Discussion à plein de voix, autour de l’énergie collective, des petits plaisirs, de l’amitié, du format moyen, des emmerdes et des rêves.

Comment vous-êtes vous rencontrés ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble sur ce projet ?

Marie : Il y a six-sept ans, on s’est rencontré avec Charif sur le casting de mon premier court « Les Ombres bossues », c’était son premier film aussi. Il est arrivé, il a été assez instinctif et s’était approprié le texte d’une façon que je n’avais pas du tout imaginé pour le rôle. Ça m’a séduite, on s’est revu, on a travaillé ensemble, on est devenu amis. On était jeune, on a appris en même temps, c’était une aventure très collective et amicale. Après, j’ai fait un deuxième film, « Mia », où je lui ai écrit un rôle. Il m’a présenté son ami Karim qui nous a rejoint sur ce projet. Et puis, j’ai eu envie de faire un film avec eux et de filmer leur amitié aussi.

Qu’est-ce que Charif avait apporté sur le premier film ?

Marie : Il avait emmené le personnage ailleurs. Il lui avait apporté quelque chose de plus étrange. C’est quelqu’un qui a une présence immédiate, qui joue sur l’ambiguïté, qui prend toujours la scène à contre-pied. Il ne s’appuie jamais sur quelque chose de technique. Quand j’écris pour lui, je sais qu’on va aller chercher ailleurs.

Charif : Au casting, j’ai lu le scénario comme je le sentais, comme j’avais compris le personnage. C’était très intuitif.

Comment s’est passé la rencontre et le travail avec Marie pour toi, Karim ?

Karim : En travaillant ensemble sur « Mia », ça m’a donné très envie de tourner plus longtemps sur un autre projet. Il y avait déjà cette énergie particulière qui est vraiment spécifique aux films de Marie.

Charif : Marie est quelqu’un qui travaille énormément avec les comédiens. Ça nous met facilement en confiance, ça nous donne envie de comprendre où elle veut nous emmener. Elle est très ouverte au débat, à l’échange d’idées. Bien sûr, elle a des certitudes, elle tient à des choses mais elle n’est pas fermée. C’est très agréable pour un comédien parce qu’on sent qu’on est tous en travail, qu’on recherche tous, ça nous pousse à donner, à être plus créatif, innovant, ça nous donne une certaine responsabilité.

Karim : En termes d’énergie, elle transpire son film. Tu la sens physiquement, elle est avec toi dans la scène. Je n’ai pas vu ça chez énormément de réalisateurs. Et quand elle n’est pas contente, ça se voit (rires) ! Elle cherche, elle est impliquée, c’est physique. Après chaque scène, elle est là. Elle donne envie de redonner, comme dit Charif.

Marie : Pendant les six mois de préparation, avant même qu’on sache si le film allait être financé ou pas, on était dans mon salon à faire des impros, à travailler tous ensemble, à chercher, à faire des lectures avec tous les comédiens. C’est assez rare, cet esprit de troupe dans un court. Tout est segmenté, chacun a ses jours de tournage, alors que là, ils se parlaient des rôles les uns les autres. Chacun travaillait avec l’autre et venait avec des idées sur la façon dont on traîne dans la rue, dont on s’emmerde ensemble.

Sébastien : Dans la manière de travailler de Marie, il y a un souci du détail qui est très important et qui se voit. Le cocon créé a joué, il y a une espèce de mise en condition globale qui permet d’obtenir des choses pendant les prises. Ce travail est quasi aussi important que l’écriture. Cette implication, même celle des petits rôles, est cruciale. Tout le monde sait pourquoi il est là, précisément ce qu’il a à faire.

Karim : Ça nourrit les rôles. Tous les autres comédiens de la bande avaient vraiment le souci de partage. C’est quelque chose qu’on voit rarement : ils jouent pour toi.

Marie : Quand on ne savait pas si le film allait se faire, quand on était dans l’incertitude, j’étais toujours sure que j’avais envie de les filmer et que j’avais confiance en ce qui pouvait en sortir. Tous ceux qui sont arrivés en amont ne sont pas venus faire des heures ou de l’expérience, ils sont venus pour l’aventure. On avait peu de temps. Il fallait être très au clair sur les intentions et les répétitions. J’avais envie que dans cette urgence, on garde cette spontanéité. J’ai quasi monté à chaque fois les premières et deuxièmes prises. Ce qui était compliqué, c’est que Karim et Charif ne travaillent pas de la même manière. La deuxième prise, c’est celle où ils se retrouvent généralement. Charif part tout de suite et ce sont les fulgurances du début qui sont les plus belles alors que chez Karim, c’est toujours un peu l’esquisse, la première fois, et au bout d’un moment, il y arrive. Il a des ressources infinies, on ne peut plus l’arrêter. Du coup, travailler avec les deux, c’est hyper intéressant et ça se règle en répétition. Je vois très bien combien de temps ils ont besoin tous les deux. Et ce qui était parfait, c’est que Louise (Monge) était au milieu. Elle peut faire quelque chose de technique et se réajuster avec quelques nuances, elle est très régulière.

Sébastien, tu produis beaucoup de courts via ta boîte (10:15 Productions). Qu’est-ce qui t’a donné envie de bosser avec Marie et quelles difficultés as-tu rencontré en termes de production ?

Sébastien : J’avais vu son précédent court, « Mia », au festival Côté Court (Pantin). J’ai été bluffé par la manière dont elle gère ses comédiens. C’est hyper vivant. Je l’ai appelée pour bosser avec elle. Je ne voyais pas comment on allait monter le projet, je savais que ça allait être long. Mais l’ADN était là avec les comédiens et une camera. Il y avait du cinéma.

Quel a été l’apport de Julien Guetta, le scénariste ?

Marie : Je n’avais pas de projet écrit, j’avais envie de faire un film avec ces comédiens et de parler de cet âge-là. Avec Sébastien qui était très impliqué dans l’écriture, qui était mon seul interlocuteur, on avait envie d’aller jusqu’au bout d’une situation. Personne ne nous attendait, on voulait faire un film qui bascule dans le genre, ailleurs. Pour cela, il fallait un scénariste, on en a rencontré plusieurs, mais Julien s’est imposé avec ses envies. Il prenait sans égo ce qu’il voyait en répétition, entre le film de genre et la chronique.

En combien de temps avez-vous tourné ?

Sébastien : 12 jours de tournage étaient prévus, on en a tourné 18. Ce projet demandait cette énergie-là. J’ai senti assez vite que ça allait être un truc d’équipe. Après, pour le format moyen, on a rarement plus d’argent, donc on fait avec. C’est vite devenu l’enjeu principal. Une journée en plus ou en moins demandait beaucoup de réécriture. On savait que c’était la denrée la plus rare. Le chef op, Boris, a fait beaucoup de concessions par rapport à ce qu’il voulait à la base. À un moment, avoir une belle camera pour ne pas avoir le temps de filmer ne servait à rien, donc on a fait d’autres choix cohérents esthétiquement mais qui n’étaient pas rêvés initialement.

Karim : C’était un pari, ce film. Les techniciens nous ont beaucoup aidés. En tant que comédiens, on n’a pas ressenti tellement cette pression. Le premier assistant, Ilan Cohen, a pris énormément sur lui en termes de contraintes. Moi, j’étais dans un rêve, je croyais qu’on avait le temps.

Sébastien : Les comédiens attendaient dans des hangars entre deux prises, il faisait un froid et humide. Tout le monde restait jusqu’à la fin de la journée. D’autres personnes auraient fait la gueule ou montré qu’elles faisaient un effort. Là, personne s’est posé la question, on faisait le film.

Marie : Les machinos restaient jusqu’à 5h du matin. Quand on faisait des répétitions avec les comédiens, ils étaient là. On leur a parlé du scénario, il fallait qu’ils aillent au bout. Plus on avait des contraintes (ni CNC ni chaînes), plus le film était en danger, plus les gens se sont investis, plus on est allé à la guerre ensemble. Ils étaient là et prêts à donner beaucoup. Ce manque de moyens nous a à chaque fois plus donné de motivation. Tout le monde a puisé dans ses ressources.

Pour vous, c’est quoi ce film ?

Sébastien : C’est un film de système D.

Karim : C’est un film qui parle de mecs qui s’emmerdent, qui essayent de faire quelque chose de leur vie. C’est un film qui parle d’une jeunesse française, d’un passage à l’âge adulte un peu tardif et à des rêves qui se cassent. La vraie histoire, c’est celle de l’amitié, la confrontation à la réalité, des choses universelles. Le scénario est fort, en ça, il m’a touché.

Marie : Ça pourrait être une histoire d’amour mais c’est une histoire d’amitié. Ces deux garçons sont les rois du monde et du quartier. Ils vivent, rêvent, ensemble, et n’ont pas besoin de partir car ils se racontent leur idéal. Quand Mona arrive, leur rêve devient très concret. Quitter Limoges pour à Marseille ne prend que deux heures de voiture. Là, ça brise leur imaginaire, là, ils sont incapable d’agir ensemble. « Marseille la nuit » est aussi un film sur la peur.

Comment s’est passé la diffusion du film ?

Sébastien : Si tu pars avec des rêves de gloire, tu risques de tomber d’un peu haut ! Avec Marie, ça a été clair dès le début. A l’étranger, c’était compliqué, très peu de festivals prennent des films au-dessus de 30 minutes. En France, on avait ciblé six festivals, on a dû en faire cinq. On savait que si on loupait ces festivals de prestige, le film serait resté dans un tiroir. On est allé à Angers, à Belfort, on n’a pas été pris à Clermont et à Brive, mais le film a finalement été préacheté par France 2. Le film a quand même été vu.

Marie : Je n’avais pas fait la Fémis, je n’étais attendue par personne. On avait vraiment besoin de faire le film, ce n’était pas dans une logique de carrière. Sébastien m’a protégée, il m’a dit que son boulot était de l’emmener le plus loin possible. Et c’est ce qu’il a fait. À chaque fois, on était content, mais ça pouvait s’arrêter là.

Sébastien : Il y a de plus en plus de moyens métrages qui se font. Il y en a trois cette année aux César (« Bambi », « Avant que de tout perdre » et « Marseille la nuit »). Obtenir cette reconnaissance, c’est super.

Karim : Quand tu fais un court ou un moyen, ce n’est pas un schéma habituel de production et de diffusion. On est hyper heureux de la vie du film. C’est un film d’énergie qui s’est fait sur beaucoup d’efforts. Parfois dans le cinéma, il faut le dire, on est heureux, on prend des petits plaisirs ! (…) La nomination aux César, c’est la réussite de tout le monde, c’est un immense honneur de partager cette joie. Tout le monde a donné le maximum de soi-même. Jouer avec Charif et voir le film arriver là, c’est de la bombe atomique ! On en a tous chié et on est aux César ! C’est de la joie, putain ! On est happy !

Propos recueillis par Katia Bayer

Article associé : la critique du film

Après deux courts métrages déjà bien aboutis, « Le meilleur ami de l’homme » et « Double Mixte », Vincent Mariette est nommé aux César dans la catégorie « Meilleur Court Métrage » avec son troisième film, « Les Lézards ». Retour avec lui sur son parcours et ses projets.

Peux-tu nous parler de ta formation à La Fémis et de ton premier court métrage « Le meilleur ami de l’homme » ?

Je voulais travailler dans le cinéma. La Fémis étant une école publique, je me suis dit que c’était le seul moyen pour y parvenir. J’ai tenté le concours d’entrée en scénario car c’était le plus simple pour moi : il n’y a pas de connaissances techniques à avoir. Mais je l’ai raté deux fois avant de l’avoir ! J’ai finalement intégré l’école et n’ai fait qu’écrire pendant les quatre ans de scolarité : on écrit environ cinq longs dont un en anglais et des courts divers et variés dont certains sont réalisés par les élèves réalisateurs. Je me suis rendue compte que je ne m’étais pas trompé de filière. Mais au fond je crois que j’ai toujours voulu être réalisateur.. sauf que je n’osais pas me l’avouer.

En sortant de l’école, un camarade producteur m’a demandé si je n’avais pas un court métrage pour la collection Canal. Les films du Worso où il travaillait voulaient se relancer dans les courts métrages. J’avais écrit le scénario du « Meilleur ami de l’homme » pendant ma scolarité, et même si le film n’a pas été écrit spécialement pour Jules-Édouard Moustic, j’ai été pris. J’ai réécrit le scénario et ce qui m’a vraiment motivé c’est quand Noémie Lvovsky a accepté de faire le film : c’est une personne que j’admire et je ne voulais pas la décevoir.

Ton deuxième court métrage, « Double Mixte », est assez différent du premier…

Je pensais à ces films des années 70 comme « L’épouvantail » ou « Macadam Cowboy ». Je voulais faire un film sur l’amitié dans un registre plutôt comique : dans « Double Mixte » c’est un témoin sous protection qui est protégé par un flic complètement incompétent. Ce qui m’amusait, c’était de travailler les personnages.

« Les Lézards » se démarque aussi des deux premiers courts métrages. Il s’agit d’un huis clos en noir et blanc qui se déroule dans un hammam. Comment le projet est-il apparu ?

Je suis intervenant à La Fémis auprès des premières années en scénario depuis quatre ans. Une année, on devait écrire des exemples de scénario : parmi les choix il y a avait un décor de salle de bain que j’ai interprété au départ comme étant un sauna. C’était une sorte de brouillon des « Lézards ». J’étais parti sur un truc beckettien, donc absurde, sur deux types qui attendent un truc qui ne vient jamais. C’était très radical, il n’y avait pas d’interaction entre les personnages mais c’était un bon exercice de mise en scène pour les élèves. Un an plus tard, j’ai réécrit le scénario un peu comme un défi : je voulais trouver des chevilles scénaristiques permettant de ne pas s’ennuyer tout en parlant de l’ennui et de l’attente. J’avais des désirs de mise en scène comme mettre un reptile ou une jolie femme aux seins nus. J’ai travaillé le scénario autour de ça. Les financements sont arrivés vite : j’ai eu la chance d’avoir de l’argent de Canal qui avait déjà aimé mes deux premiers courts et puis on a eu une région, et c’était parti !

Pourquoi avoir opté pour le noir et blanc ?

Pour trois raisons. Spontanément, j’ai vu le film en noir et blanc : j’ai essayé de comprendre pourquoi. Comme les corps sont quasiment nus, je ne voulais pas de crudité, je voulais que ça reste beau et que ça statufie un peu les personnages. Le noir et blanc permet cette mise à distance, ne serait-ce que par rapport à la fille qui joue seins nus. Je trouvais plus élégant de ma part de la filmer en noir et blanc que de la filmer en couleur même si la lumière peut être très belle et travaillée. Par ailleurs, je voulais que le film glisse doucement vers le lyrisme et j’avais l’impression que le noir et blanc pouvait permettre ça. C’est encore une mise à distance et ce ne sont que des intuitions. À mes yeux, ça permet de tendre vers un ailleurs. Enfin, je voulais vraiment filmer la vapeur dans le hammam, avec le noir et blanc on la ressent mieux, il y a plus de matière.

Tes films sont souvent très musicaux. Peux-tu nous parler du choix des musiques dans tes courts métrages ?

Sur « Le meilleur ami de l’homme », j’ai utilisé des chansons de Christophe. Le film se déroule dans un bistrot de gare ou de quartier : je voulais une musique crédible et qui me plaise en terme de texture. Christophe est un chanteur populaire français qui est assez pointu musicalement : c’est un entre-deux qui m’intéressait, c’est-à-dire que c’était beau et crédible.

Sur « Double Mixte », j’ai fait appel à un compositeur pour quelques morceaux et sinon il y a du classique Fauré et Mozart. Là j’avais en tête les films de Bertrand Blier, particulièrement « Préparez vos mouchoirs » et « Trop belle pour toi », dans lequel il y a beaucoup de Schubert.

Dans « Les Lézards », il y a un morceau qu’on a pris dans le film « Aguirre » de Herzog : il y a un glissement vers le lyrisme qui me plaisait bien. Et puis il y a la musique de fin qui ne correspondait pas ce que je voulais au départ ! J’avais envie d’une musique de Michael Nyman, le compositeur des films de Peter Greenaway. Mais cela n’a pas été possible. On a donc cherché autre chose avec l’aide d’un conseiller musical qui m’a proposé ce morceau (« Truth » d’Alexander) qui a une connotation un peu western et qui glisse aussi vers la légèreté. Je crois que ça fonctionne bien même si c’est un choix « par défaut » : tout le monde me parle de cette musique.

Où en es-tu sur ton projet de long-métrage ?

« Tristesse Club », sera fini fin mars. Il s’agit de mon projet de fin d’études de La Fémis qui a été très modifié ! Il parle de deux frères (interprétés par Laurent Lafitte et Vincent Macaigne) qui se retrouvent dans une ville perdue à l’occasion des funérailles de leur père. Et là ils rencontrent une jeune femme (Ludivine Sagnier) qui se présente comme étant leur demi-sœur. C’est donc l’histoire de ce trio qui va essayer de comprendre ce qu’il se passe entre eux. C’est une enquête qui n’en est pas une !

Penses-tu refaire des courts après ce film ?

J’ai assez envie d’en refaire, ne serait-ce que pour avoir le temps de tenter des trucs. C’est un terrain d’expérimentation. C’est un format qui me plait beaucoup.

Pour finir, peux-tu nous dire quels sont tes coups de cœur court et long ?

Pour les longs, je dirais « Conversation secrète » de Francis Ford Coppola. Et pour les courts, je pense à « Avec Amour » de Christophe Régin, un film de 2012 très original et très beau. On suit un personnage féminin, une actrice porno, qui se pose des questions. Le réalisateur a une patte, une vision et il y a du cinéma dans ce film !

Propos recueillis par Géraldine Pioud

Article associé : la critique du film

Après un important parcours en festival (Angers, Vendôme, Belfort, Pantins, entre autres) et plusieurs distinctions reçues (dont deux prix d’interprétation pour son acteur principal Karim Leklou), le film « Marseille la nuit » de Marie Monge se retrouve aujourd’hui en lice pour le César du meilleur court-métrage. L’occasion de revenir sur cette chronique amère de la vie provinciale, portrait d’une jeunesse en déroute ne sachant plus vers quels horizons se tourner.

La scène d’ouverture annonce d’emblée la couleur : confinés dans l’habitacle exigu d’une cabine téléphonique, deux larrons enchaînent les appels, faisant la promotion virale de concerts et de matchs de foot. Les lascars se prénomment Teddy et Elias, la vingtaine passée, gouailleurs petits bras à l’affût de la moindre arnaque facile. Ainsi, le récit ne nous épargnera pas certains lieux communs rattachés au « film-banlieue » (le deal de drogues et autres trafiques périphériques, un ancrage social difficile et ostracisant). Si le film nous embarque sur des chemins balisés, la réalisatrice sait néanmoins tirer le meilleur des contraintes du genre, s’autorisant même quelques bifurcations bienvenues du côté du film d’action.

« Marseille la nuit » trace l’itinéraire chaotique de Teddy, jeune lascar de Limoges multipliant les petits larcins avec son ami de toujours, Elias. Les deux compères rêvent de réunir assez d’argent pour migrer vers la grande ville, Marseille, eldorado des banlieusards en mal de reconnaissance. Le film déroule le récit d’une « bromance » scorsesienne classique, avec ce couple de malfrats à la petite semaine jouant à des jeux virils, dissimulant un malaise et une frustration qui mèneront à un inéluctable éclatement de violence dès lors qu’une jeune femme, Mona, s’immiscera dans leur petit monde. La jeune femme, électron libre et insaisissable, posera sur ces deux hommes un regard nouveau qui les poussera dans leurs retranchements jusqu’à la séparation finale.

Marie Monge orchestre ainsi une montée en puissance très efficace de la tension entre ses différents protagonistes, culminant dans une séquence de course poursuite dans une gare justifiant à elle seule un dispositif de mise en scène assez convenu dans les deux premiers tiers du film. Si la caméra à l’épaule et ce régime de filmage sont presque devenus une convention dans la production de courts-métrages actuelle, on salue ici son utilisation maîtrisée grâce au travail du chef-opérateur et cadreur Boris Levy.

Mais la qualité principale de « Marseille la nuit » tient dans sa révélation d’un acteur, Karim Leklou, véritable boule de nerfs canalisant l’attention tout le long des quarante minutes que dure le film. L’interprète de Teddy, dont la masse corporelle impressionnante dispute à son regard d’enfant perdu une caractérisation trop hâtive, convainc de bout en bout dans ce rôle de gros nounours capable d’accès de violence. Les deux prix d’interprétation obtenus au festival Premiers Plans d’Angers puis à Côté Court en 2013 ont confirmé l’enthousiasme suscité par cet acteur plus que prometteur, pour qui les portes du long-métrage semblent déjà grandes ouvertes (un second rôle dans « Les Géants » de Bouli Lanners en 2011 et dans le plus récent « Suzanne » de Katell Quillévéré en attestent).

Marie Monge révèle à la fois un comédien et un talent certain de direction d’acteurs avec ce court-métrage. Il y a fort à parier qu’en continuant de creuser des thématiques personnelles et pour peu qu’elle se détache de références un peu pesantes, elle nous réserve de vrais surprises pour la suite.

Consulter la fiche technique du film

Article associé : l’interview de l’équipe du film

Fiche technique

Synopsis : Elias et Teddy ont toujours été amis. À 25 ans, ils traînent, dealent un peu, et s’imaginent les rois de leur tout petit monde. Et puis un jour, c’est sûr, ils quitteront Limoges pour Marseille et deviendront des hommes. Simplement un soir, lors d’une énième fête, leur rencontre avec Mona va précipiter les choses.

Genre : Fiction

Durée : 40′

Pays : France

Année : 2013

Réalisation : Marie Monge

Scénario : Marie Monge, Julien Guetta

Image : Boris Levy

Son : Mathieu Villien

Montage : François Quiqueré

Interprétation : Karim Leklou, Charif Ounnoughene, Louise Monge

Production : 10:15 ! Productions

Articles associés : la critique du film, l’interview de l’équipe du film

Après avoir raflé de nombreuses récompenses en festival, notamment le prestigieux Ours d’Or à la Berlinale 2013, La Fugue de Jean-Bernard Marlin concourt aujourd’hui pour le César du meilleur court métrage.

Dans cette fiction tournée comme un documentaire, caméra à l’épaule, toujours en mouvement, qui ne sait se poser que pour suggérer l’attente avant un nouveau départ, le réalisateur porte son regard sur un duo tout en tension : Médina Yalaoui, une adolescence en colère, le matin de son jugement au tribunal pour un délit, et Adel Benchérif, son éducateur autoritaire et bienveillant qui l’accompagne à son procès.

C’est un moment de vie suspendu où tout peut basculer. Et tout bascule. Elle, comme un oiseau tombé du nid, sans repère, décide sur un coup de tête de fuir le tribunal et ses conventions sans même attendre le verdict. S’en suit une fugue, brève, dans Marseille. Dans un montage au rythme soutenu, on focalise alors sur la recherche de la jeune fille par son éducateur démuni et dans l’incompréhension.

C’est toute l’ambivalence de la relation ado en rupture/éducateur qui est traitée ici. L’attachement est fort mais la confiance ne tient qu’à un fil dans ces vies qui ne sont au départ liées que par l’institution qui a punis les délinquants.

Dans La Fugue, il n’y a qu’un comédien professionnel, l’éducateur magistral d’ailleurs dans son interprétation. Les jeunes sont tous des amateurs empreints de toute la spontanéité et la violence de leur âge. On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans. Dans ce microsome que nous montre Jean-Bernard Marlin, ces jeunes sont insaisissables, Sabrina est perdue quand il la filme au milieu du monde la justice. À l’opposé, lui est calme, cadré, posé dans les séquences au tribunal mais semble presque perdre pied quand il la recherche dans le quartier des jeunes…

Le réalisateur saisit ici les impressions, les émotions dans les visages des personnages, toujours filmés de biais, très proche de leurs visages comme pour ne pas se poser frontalement en juge de leurs dires. On suit littéralement l’action avec une caméra qui est toujours située à l’arrière du duo. Ce film était au départ pensé comme un documentaire selon les propos du réalisateur, et cela se ressent dans ce qui est devenu une fiction à vif. Marlin dépeint une de ces réalités toutes proches, de ces fêlures quotidiennes chez des ados fragiles.

Dans La Fugue, le réalisateur a su trouver d’intelligents ressorts de mise en scène pour proposer un récit touchant autour d’une relation compliquée entre une adolescente et son éducateur. Il s’agit presque là d’une histoire de passage de l’enfance à l’âge adulte pour cette jeune femme sans doute confrontée à l’un des premiers grands choix de vie : accepter de réparer ses erreurs passées ou fuir, toujours…

Consultez la fiche technique du film

Article associé : l’interview de Jean-Bernard Marlin

Fichte technique

Synopsis : Lakdar, éducateur dans un foyer pour mineurs délinquants à Marseille, accompagne au tribunal sa jeune protégée, Sabrina, jugée pour une ancienne affaire. Il part confiant, convaincu que leurs efforts seront récompensés.

Pays : France

Année : 2013

Genre : Fiction

Durée : 22’20

Réalisateur : Jean-Bernard Marlin

Scénario : Jean-Bernard Marlin

Image : Julien Poupard

Son : Laure Allary

Montage : Nicolas Desmaison

Interprétation : Médina Yalaoui, Adel Bencherif

Production : Les Films de la Croisade

Articles associés : la critique du film, l’interview de Jean-Bernard Marlin

Ce vendredi 27 février 2014, aura lieu la 39ème cérémonie des César. Pour suivre de près la production annuelle de courts métrages français et être présent dans deux Comités de présélection de l’Académie (courts métrages et animation), Format Court vous propose de revenir aujourd’hui et demain sur les cinq nommés dans la catégorie des courts et sur les deux films retenus pour le César du Meilleur film d’animation.

Retrouvez dans ce Focus nos nouveaux sujets :

Mais également nos articles déjà parus, en lien avec les films nommés aux César :

Meilleur Film de Court Métrage

Meilleur Film d’Animation

La 23ème édition du Festival Côté Court se déroulera du 11 au 21 juin 2014 à Pantin en Seine-Saint-Denis. Qu’on se le dise : les inscriptions pour les compétitions fiction et expérimental-essai-vidéo d’art sont prolongées jusqu’au 28 février 2014.

Les modalités d’inscription sont les suivantes :

– Inscrivez-vous sur la plateforme générale du film court : http://www.filmfestplatform.com

– Puis envoyez vos films au festival avant le 7 mars

Loin des circuits de diffusion commerciaux, le Festival CourtsCourts, à Tourtour (un village du Haut Var), récompense depuis plusieurs années la jeune création et cherche à transporter le public dans des univers multiples, passionnés et originaux. Pour sa cinquième édition, ayant lieu du 24 au 26 juillet 2014, le festival lance son appel à films jusqu’au 25 mai.

Sont recherchés :

– Des courts métrages français et internationaux de tous genres : fiction, documentaire, expérimental ou animation, d’une durée maximale de 20 minutes à peu près pour la compétition officielle, et de moins de 10 minutes pour les courts métrages pour enfants (4 à 12 ans) du prix des Pitchouns.

– Des films sans paroles, francophones, ou en V.O. sous-titrés en français. Pour d’autres langues, contacter l’association (festivalcourtscourts@gmail.com ou tel: 06 63 66 23 31)

Téléchargez le règlement et la fiche d’inscription

Pour plus d’informations : www.festivalcourtscourts.fr