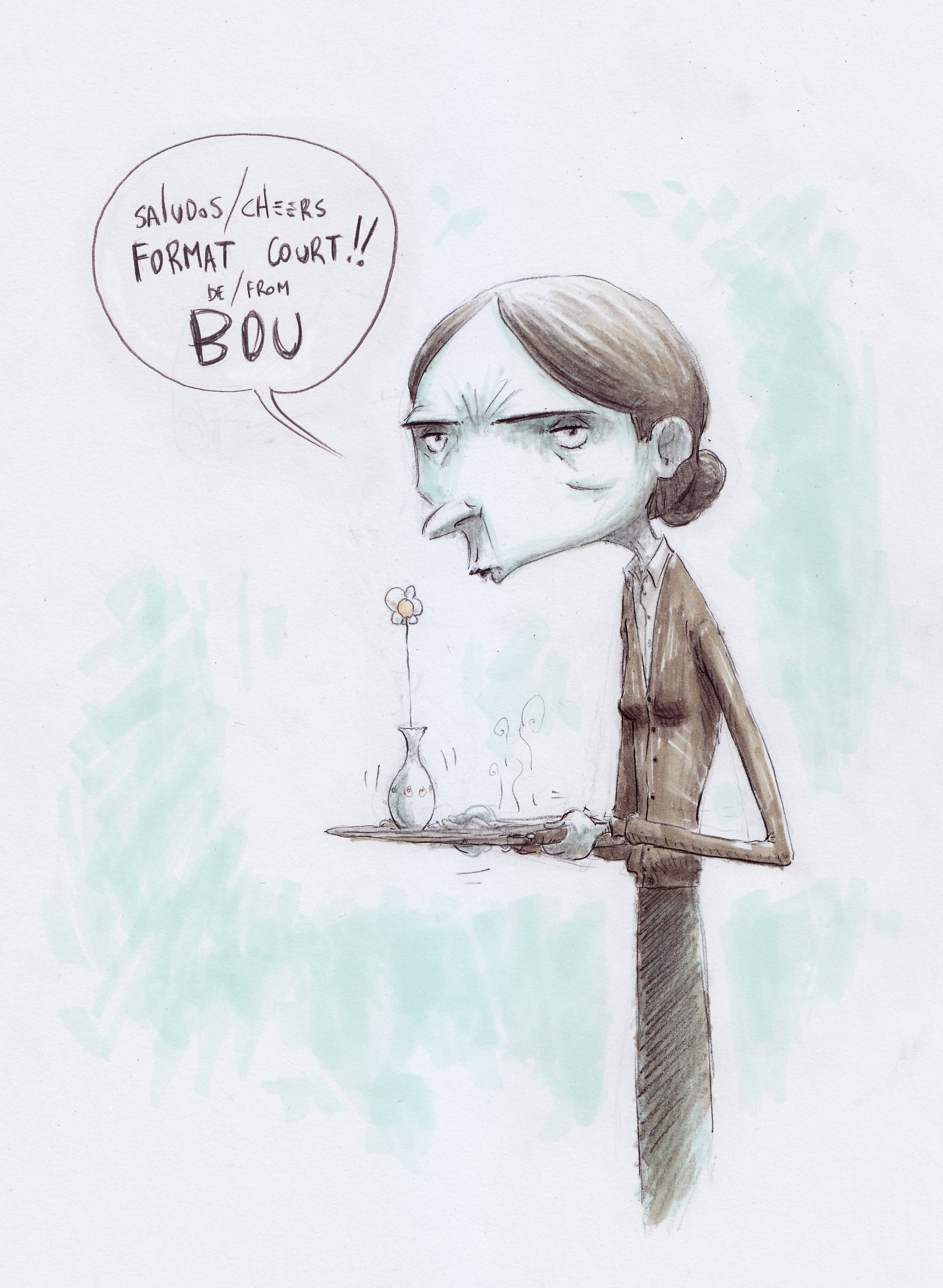

Avec plus de 180 prix internationaux pour ses cinq courts métrages depuis « Il Pàjaro y el Hombre » en 2005 jusqu’à son récent « Padre », l’Argentin Santiago Bou Grasso est attendu régulièrement par les habitués de festivals pour ses techniques sans cesse renouvelées et sa liberté de ton. Accompagné de son co-scénariste, Patricio Plaza, il revient sur « Padre », un film en stop-motion où des marionnettes montrent le quotidien d’une fille s’occupant de son père dans la période qui suit tout juste la fin de la dernière dictature en Argentine.

Comment vous est venue l’idée de « Padre »?

Santiago Bou Grasso : L’idée est venue de la nécessité de parler de la dernière dictature en Argentine. Et comme à chaque fois depuis mon deuxième film, nous essayons d’inscrire notre démarche narrative dans une recherche esthétique. « El empleo », mon précédent film, parlait du système économique dans le monde et dans ce cas ici, « Padre » traite de l’histoire de l’Argentine.

Patricio Plaza : Le but du film n’était pas de montrer le point de vue des victimes de la dictature pendant les années 1970 mais de montrer l’autre coté, dans le camp des tortionnaires. Dans ce cas précis, ce n’est d’ailleurs même pas exactement le point de vue du tortionnaire ou d’un homme qui a commis des crimes pendant la dictature mais celui de sa fille qui s’occupe de lui. Par le biais du personnage de la fille, on voulait parler de la coupure d’une partie de la population qui ne voulait pas savoir et en quelque sorte qui préférait nier ce qui se passait d’horrible au milieu de leur vie de tous les jours.

C’est un film qui traite du déni de la classe moyenne qui n’était pas politisée. Cette classe moyenne a souvent décidé de ne pas intervenir, de laisser faire. Ce fut une coopération passive.

Pour résumer, l’idée du film était de montrer en animation ce problème en Argentine, à cette époque. C’est ce qui nous a intéressés et c’est assez rare comme thème.

SBG : Nous nous sommes dits qu’il n’y avait aucun film décrivant cette large part de la population, passive face aux événements. Le but n’est pas de stigmatiser, mais de conserver une trace.

À propos du point de vue, pourriez-vous m’expliquer votre choix des marionnettes, très différent de la technique utilisée dans « El Empleo », votre précédent film?

SBG : La stop-motion en marionnettes a été très importante pour moi afin d’expérimenter ma narration. J’ai particulièrement beaucoup aimé jouer avec son impression de réalisme afin de créer un trouble chez le spectateur par rapport au temps qui passe.

PP : C’est plus un point de vue philosophique, c’est un film à propos du temps. Le temps du film est fermé, c’est une sorte de temps circulaire. Le stop-motion fait bien ressentir le temps parce que c’est vraiment un univers reconstitué et que le film traite justement d’une réalité reconstituée. C’est celle de la fille qui s’occupe de son père malade avec une série de routines répétitives sans sortir de chez elle et tournant le dos aux atrocités, aux enlèvements, aux meurtres qui se déroulent à l’extérieur. Ce genre de situation a existé dans la réalité. Le stop-motion crée un lien avec le temps qui s’arrête.

SBG : C’est drôle car beaucoup de gens s’attendaient à voir l’inverse, un film visuellement déconnecté de la réalité avec une temporalité dynamique, une sorte de suite à « El empleo », mon précédent film. Il devient difficile de sortir d’une technique quand on a connu un succès avec elle.

PP : Le but était de véritablement choisir une technique qui mette en valeur l’histoire et non d’affirmer un style personnel marqué.

SBG : Faire de la stop-motion fut un challenge pour moi. J’avais fait un premier court métrage, « Hola » avec cette technique. C’est un procédé particulièrement long à mettre en place.

Dans le film, une horloge marque le temps de manière aléatoire, menaçant d’un moment à l’autre de s’arrêter ou de redémarrer. Y a-t-il également un sens politique derrière cet élément ?

SBG : Oui, c’est effectivement une métaphore de l’attente du réveil d’une léthargie, celle de la démocratie.

PP : Les Argentins ont malheureusement connu de nombreuses « extinctions » de leurs droits au cours de l’histoire de leur pays. Nous avons eu à plusieurs reprises de courtes périodes de démocraties entre deux dictatures. Ainsi, la menace de l’horloge reprend la menace de la reprise de la dictature.

SBG : C’est également une métaphore de la classe moyenne argentine qui répète ses mêmes erreurs dans sa passivité face à la situation. Il s’agit d’une relation de va-et-vient entre un oppresseur et un opprimé que je souhaitais faire figurer avec cette horloge menaçante.

Pourquoi avoir choisi l’année 1983 que l’on voit au début du film, puis rappelée par un calendrier ?

SBG : Car lors de cette année, l’Argentine est revenue à la démocratie.

PP : Et aussi, parce que nous faisons partie de la génération suivante. Je suis né en 1983, nous avons grandi avec tout ce passé qui est emblématique pour nous. C’est un repère pour nos parents.

SBG : On est allés à l’école dans une démocratie mais tous ces problèmes et ces non-dits liés à la dictature rejaillissaient sur nous.

PP : Il y a eu une grave crise économique à la fin des années 1980, suite aux 30 ans de dictature. En 2001, ce même système politique et économique s’est à nouveau bloqué. Nous avons fait ce film également car les séquelles de la dictature sont encore très présentes en Argentine.

SBG : Malgré cela, il y a une forte conscience des droits de l’homme en Argentine et c’est l’un des seuls pays d’Amérique du Sud à faire autant de procès à ses anciens dirigeants, surtout depuis 2003.

PP : Il y a également une plus grande liberté d’expression nous permettant de sortir ce genre de film.

Vous avez évoqué le point de vue original de votre film par rapport à d’autres films argentins sur la même période de dictature au début des années 1980. Avez-vous été influencés par d’autres films en prise de vue réelle ou en animation ?

SBG : Pas véritablement, je voulais prendre de la distance par rapport à d’autres films sur la même période. Je voulais surtout montrer un huis-clos pesant, avec une menace justement ambiguë. Je me suis plus inspiré des classiques d’Alfred Hitchcock, « Les Oiseaux », « Psychose », « Fenêtre sur cour » parce qu’au-delà du contexte politique, c’est la psychologie des personnages qui m’intéresse.

PP : Le but recherché, c’est que, si vous ne connaissez pas le contexte argentin, vous pouvez quand même en tant que spectateur appréhender la relation entre le père et la fille.

SBG : Et si vous, en tant que spectateur, savez ce qui s’est passé en Argentine, vous retrouverez dans le film des éléments qui participeront au contexte. Je trouve qu’Hitchcock est particulièrement doué pour cela, il suggère toujours le contexte mais conserve l’intelligibilté de son histoire. J’ai donc essayé de faire la même chose.

PP : À l’écriture du film, j’ai également pensé à « L’ange exterminateur » de Luis Buñuel, qui est un film dans lequel les personnages sont piégés dans un lieu à l’extérieur duquel une menace indicible les attend.

Est-ce que vous pourriez m’en dire plus sur le sound-design particulièrement présent et qui participe vraiment au sentiment de malaise du film ?

SBG : Nous avions envie de faire quelque chose de très réaliste et nous avons travaillé les bruitages avec beaucoup de soin. Le son, comme sur « El empleo », me sert de repère et équilibre mon travail une fois l’animation faite. On a ajouté l’ambiance ensuite, plutôt discrète au début, puis de plus en plus présente.

Votre prochain film sera-t-il aussi politique que les deux précédents, « El empleo » et « Padre » ?

SBG : Non, ce sera un film drôle, histoire de relâcher un peu la pression. Je l’ai fait rapidement, au contraire de « Padre » dont l’élaboration m’a pris trois ans. Ce sera un film un peu existentialiste. Cependant, le poids de la politique ne me dérange pas et je pense refaire un jour un projet s’en inspirant.

Propos recueillis par Georges Coste

Expérience audio-visuelle basée sur le texte homonyme de Soledad Lazaro. Univers onirique parcouru par les représentations sociales du corps, de la féminité et de la maternité.

Expérience audio-visuelle basée sur le texte homonyme de Soledad Lazaro. Univers onirique parcouru par les représentations sociales du corps, de la féminité et de la maternité. A treize ans, Joppe est une jeune fille amoureuse mais confrontée à un terrible dilemme: née garçon, doit-elle avouer ses sentiments et sa transsexualité à Brad?

A treize ans, Joppe est une jeune fille amoureuse mais confrontée à un terrible dilemme: née garçon, doit-elle avouer ses sentiments et sa transsexualité à Brad? Ken Wardrop a demandé à sa mère de se déshabiller devant la caméra, tout en lui racontant sa vie…

Ken Wardrop a demandé à sa mère de se déshabiller devant la caméra, tout en lui racontant sa vie… Alice et Louise sont en couple. Elles veulent un enfant. Tom leur propose son aide. Ils se lancent.

Alice et Louise sont en couple. Elles veulent un enfant. Tom leur propose son aide. Ils se lancent. Elena, adolescente polonaise de 15 ans, doit accompagner ses parents à un rendez-vous pour leur servir d’interprète. Ce qu’elle pensait être une simple formalité la confronte à la violence d’être adulte.

Elena, adolescente polonaise de 15 ans, doit accompagner ses parents à un rendez-vous pour leur servir d’interprète. Ce qu’elle pensait être une simple formalité la confronte à la violence d’être adulte. Un chirurgien plasticien s’en donne à cœur joie pour transformer une femme selon les canons de beauté les plus courants. On ne peut plus l’arrêter!

Un chirurgien plasticien s’en donne à cœur joie pour transformer une femme selon les canons de beauté les plus courants. On ne peut plus l’arrêter! Présentation du sexisme et de l’exploitation de la femme dans les années 40-50.

Présentation du sexisme et de l’exploitation de la femme dans les années 40-50. Comme les garçons et les filles de son âge, Sémira, 15 ans, pense qu’être vierge n’est pas cool. Alors qu’elle ressent du désir pour Yssam, sa vie sexuelle commence. Un portrait du 19ème arrondissement de Paris entre crudité et poésie.

Comme les garçons et les filles de son âge, Sémira, 15 ans, pense qu’être vierge n’est pas cool. Alors qu’elle ressent du désir pour Yssam, sa vie sexuelle commence. Un portrait du 19ème arrondissement de Paris entre crudité et poésie.