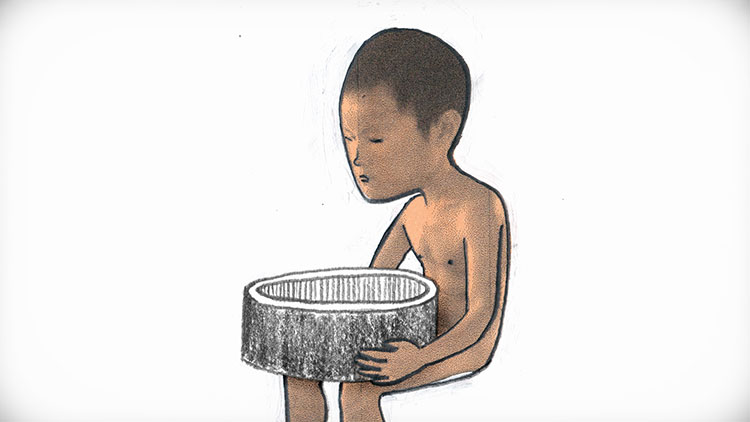

Présenté récemment au Festival Côté Court de Pantin en sélection Panorama, le film « Helix Aspersa » de Grégoire Graesslin suit un père et ses deux filles se rendant dans une décharge forestière pour faire de la récupération. Cette cellule familiale déjà fragilisée va être alors confrontée aux dangers que renferme la forêt. Pour en savoir plus sur ce court métrage ambitieux et mystérieux, nous avons interrogé son réalisateur qui s’est prêté avec plaisir au jeu des questions-réponses.

Peux-tu nous parler de tes œuvres précédentes ? Est-ce que ton nouveau film s’inscrit dans une sorte de continuité ?

Mon premier court métrage date de 2006, il s’appelle « Coquelicot », c’est un film de 20 minutes, tourné dans les Ardennes, en mini DV à l’époque. Ce fut une expérience d’apprentissage très formatrice.

Ensuite, j’ai réalisé en 2008, « Entre ses doigts » pour lequel nous avons eu une subvention de région, donc un peu plus de budget, avec toujours cette envie de tourner dans les Ardennes. Plusieurs similitudes se retrouvent dans les deux films, notamment dans les décors de forêt, les grandes routes désertiques, les personnages un peu paumés, l’ambiance « de nature ».

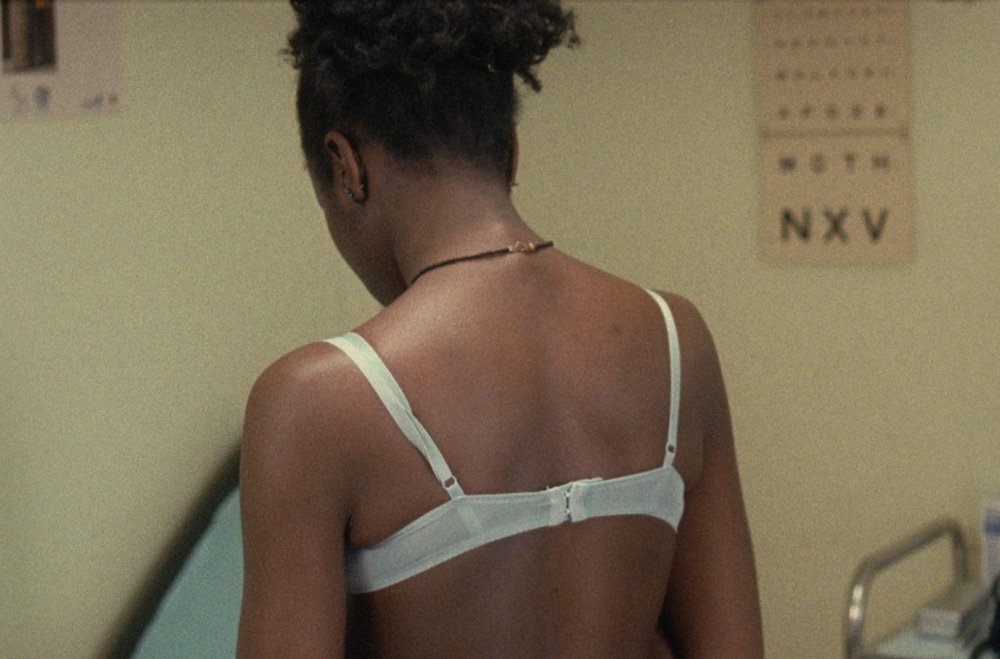

En signant ce nouveau film, « Helix Aspersa », presque 6 ans plus tard, je me suis aperçu que je retrouvais des réflexes de mise en scène que j’avais eus sur ces précédentes oeuvres dans la façon dont j’avais de travailler mon découpage, de concevoir mes plans en captant les visages, dans mon style de réalisation en général, avec ces plans de suivi de dos, en caméra portée, en laissant les personnages respirer. Il y a aussi plusieurs obsessions et thématiques que je continue de creuser de film en film.

Comment est venue l’envie d’écrire « Helix Aspersa » ?

Cela m’est venu par le biais de deux images associées entre elles. L’une s’est présentée sous la forme de la fuite éperdue d’une femme dans une forêt, condamnée à se voir toujours rattrapée. Cela m’a été inspiré d’un fait divers particulièrement horrible qui s’est déroulé vers Rambouillet. L’autre, c’est un flash qui m’est venu, sous la forme de deux adolescentes qui marchent difficilement dans un paysage enneigé, en parka, avec de nombreux bruits oppressants autour d’elles. L’association de ces deux images fortes a déclenché l’envie de trouver une histoire concordante qui puisse me permettre de coucher ces sentiments sur papier.

Ce nouveau film se présente à la fois comme une tranche de vie sous la forme d’une chronique sociale adolescente, mais aussi comme une « fable naturaliste », pleine de mystères et de non-dits. Peux-tu nous en dire plus ?

Beaucoup d’éléments du film relèvent de la chronique sociale : la famille qui vient faire de la récupération dans une décharge en pleine forêt, les garçons en scooter zonant dans ce même lieu. L’idée était de perturber ce quotidien établi en y intégrant quelque chose d’étrange et de fantastique, voire carrément d’y créer un suspense. Le cadre de la forêt est un élément très présent dans mon travail, c’est synonyme de mystère, un élément presque maléfique. Cela me plaît beaucoup, l’irruption du fantastique qui fait déborder le fait divers, qui se « répand autour ».

« Helix Aspersa » est le nom d’une espèce d’escargots, quelle est la signification derrière ce titre ?

Dans un premier temps, j’avais besoin que la forêt et tout le côté naturel prennent place dans l’esprit des spectateurs, qu’ils soient présents, qu’ils rentrent dans le cadre en quelque sorte. Du coup, dans les premières versions du scénario, j’avais intégré des sangliers, des bruits de forêt, mais je ne souhaitais pas montrer tout cela, donc j’ai pensé à l’escargot qui pouvait rentrer dans le cadre de façon assez justifiée, naturelle. Il y avait sa lenteur et ce rappel à la nature, qui, lentement, « se répand ». J’aime aussi le fait que les escargots soient présents avec les trois personnages féminins, parce que c’est un film de femmes avec des problématiques propres à chacune d’entre elles. Ils prennent possession de leurs corps et se déplacent sur leur peau.

Par ailleurs, l’escargot, à l’instar du personnage du père, est un animal qui se recroqueville et rentre dans sa coquille quand il y a du danger. Cette symbolique m’intéressait, à savoir revenir vers ses propres ressources, sa propre nature, ses propres instincts. Enfin, j’aime bien le mouvement de l’animal, le côté étrange et visqueux du gastéropode.

J’ai l’impression que tu développes une certaine fascination pour la forêt en tant qu’élément à part entière. Est-ce que je me trompe ?

C’est parce que je suis originaire de là en quelque sorte. Je viens des Ardennes, j’ai passé beaucoup de temps en forêt. Le film, j’ai commencé à l’écrire sur une souche d’arbre. C’est un endroit qui me fascine et qui me terrorise en même temps, je m’y suis déjà perdu plusieurs fois. Pour moi, en forêt, on retourne à un état de « non civilisation », on redevient un animal. Les sens sont à la fois perturbés et exacerbés, en communion avec la nature.

L’aspect très cinématographique de la forêt vient aussi de l’image véhiculée par tout un pan du cinéma américain, comme par exemple les films de Terrence Malick, Deer Hunter ou encore tous les films d’horreur du style « Projet Blair Witch », il y a une préconception sur comment filmer la forêt. Je suis arrivé avec ces idées préconçues et j’ai essayé de faire les choses différemment. Par exemple, au lieu d’utiliser des bruits d’oiseaux comme on en entend dans tous les films en forêt, nous avons décidé de ne pas en mettre et de créer, par ce manque, une sensation de danger.

Il me semble que dans l’esprit des Américains, la forêt est objet de peur, quelque chose de primitif, d’ancestral. Cela peut s’expliquer par le simple fait que ce lieu soit associé inconsciemment aux Indiens et aux massacres perpétrés au nom de la « civilisation ». C’est l’inconnu en quelque sorte, la partie qu’ils ne sont pas arrivés à mettre entièrement sous leur coupe. En forêt, tout ce qui vient de la ville, tout ce qui est moderne, se révèle très inquiétant finalement, comme si ces éléments n’étaient pas à leur place.

Peux-tu nous parler des différentes thématiques du film (l’adolescence, le cocon familial, les rapports entre générations…) ?

Dans un premier temps, je souhaitais parler du conflit intergénérationnel en décrivant une figure de père descendu de son piédestal, déchu en quelque sorte. Un père dont ses filles profitent dans son dos, et alors qu’elles l’accompagnent en forêt par obligation familiale, elles s’adonnent à tout autre chose. Le père possède une atèle, ce qui caractérise sa faiblesse, c’est une bête blessée, un vieux phoenix qui a perdu son rayonnement. On peut imaginer qu’il s‘occupe de ses filles tout seul et il sent que ses gamines lui échappent et pour lui, tout devient difficile, physiquement et psychologiquement.

En plus de ce conflit générationnel, nous avons voulu explorer trois rapports hommes-femmes ambigus. Il y a une des deux filles qui est en mode joueuse, elle aguiche les mecs et les provoque. Elle connait son pouvoir de séduction, elle leur lance des regards plutôt langoureux, mais ne dépasse pas une certain limite.

Puis, il y a l’autre fille qui est là pour retrouver son amoureux après une partie de cache-cache, on sent que le garçon voudrait aller plus loin, mais elle ne veut pas, elle aussi impose une limite.

Enfin, il y a l’histoire entre le père et une jeune fille captive qu’il découvre par hasard en explorant une voiture abandonnée. En tombant nez-à-nez avec elle, il prend conscience du danger qui l’entoure et se demande où se trouvent ses filles dans la forêt pour les ramener à la voiture le plus vite possible. Il devient anxieux et les cherche désespérément alors qu’elles se complaisent toujours dans une sorte de frivolité et d’insouciance.

On peut se demander si le personnage de la jeune fille captive existe vraiment, si ce n’est pas plutôt un fantôme, une chimère qui fait prendre conscience au père assez brutalement que ses filles ont grandi et que le rapport entre eux n’est plus du tout le même.

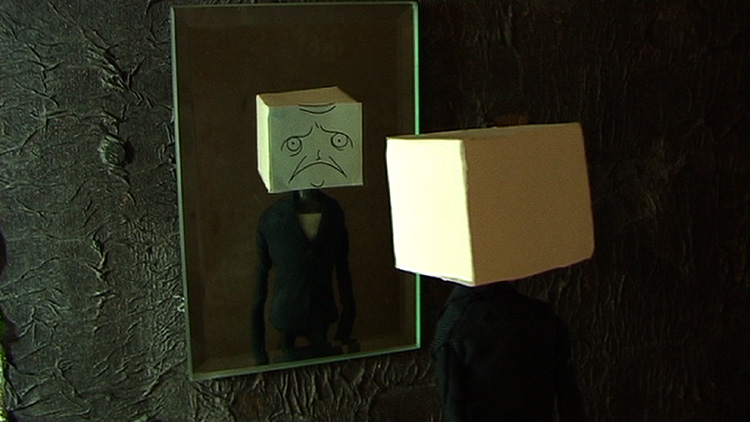

« Helix Aspersa » semble posséder son propre fonctionnement, plutôt hermétique par moments. As-tu cherché délibérément à perdre ton spectateur dans quelque chose d’abstrait, de l’ordre du ressenti, de l’inexpliqué ?

J’aime effectivement partir complètement à l’opposé de la logique narrative, je préfère raconter les choses différemment, en prenant des virages et en créant des leurres. L’idée est d’installer le spectateur dans un confort, puis de le surprendre en modifiant ses habitudes. Cela peut se jouer au niveau du montage, en allongeant les plans exprès ou en ne respectant pas du tout certaines logiques d’enchaînement. Le seul écueil à éviter est que cela fasse trop effet de style.

Il y a également le refus de résoudre certaines choses, cela frustre d’ailleurs beaucoup les spectateurs. Je crois que nous ne sommes pas obligés de donner toutes les explications d’un film, que l’on peut laisser certains éléments dans le vague, cela permet de garder l’histoire à l’esprit, de maintenir une sorte de saveur. Cela ne me dérange pas de laisser des questions en suspens et certains personnages dans le fossé, là où cela se passe pour moi, c’est plus dans le ressenti et l’ambiance générale. J’aime entretenir des moments de mystère.

On sent que de film en film, ton univers se développe dans le but de raconter quelque chose de plus grand. Travailles-tu sur un projet de long métrage qui serait dans la continuité de ces thèmes ?

Je travaille sur plusieurs projets, notamment sur un projet de long métrage avec l’aide de Laurine Pelassy, la productrice de « Helix Aspersa », au sein de la structure Les Films de la Capitaine, qui reprend encore une fois des thématiques adolescentes, et surtout le conflit générationnel père-fils. Cela se passe en Haute Marne, dans des prairies de campagne, et m’a été inspiré d’un fait divers qui s’est déroulé en 2006 dans lequel tout un village, toutes générations confondues, a été arrêté un matin par le GIGN.

Il s’est avéré que ce village, depuis plusieurs années, était la plaque tournante d’un trafic de drogue et que tous les gens du village y participaient. Le point de départ est l’incendie de la scierie qui employait tout le monde et qui a laissé les villageois sur la paille. Deux jeunes du village ont commencé alors à ramener de l’argent en faisant du trafic, et ont eu soudain plus d’argent que leurs parents. Ils ont donc pris le pouvoir naturellement. Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir d’un côté la génération des parents qui est forcée de se mettre au trafic pour survivre, et de l’autre côté cette génération d’adolescents qui prent l’ascendance sur tout le monde. Je souhaite réaliser un film sur l’héritage, sur ce qu’on laisse à ses enfants quand de son côté, on ne possède rien.

Propos recueillis par Julien Savès

Consulter la fiche technique du film