À l’occasion du 16e festival de La-Roche-sur-Yon, Chloé Robichaud, réalisatrice et scénariste canadienne, a présenté son quatrième long-métrage, Deux femmes en or (titre français : Deux femmes et beaucoup d’hommes). Le film a reçu le Prix spécial du jury international ex-æquo. Deux courts-métrages, Chef de meute (2012), et Delphine (2019), étaient également diffusés. Nous sommes partis à sa rencontre.

Format Court : Pour commencer, peux-tu me parler un peu de ton parcours ? Quelle place tes courts-métrages Chef de meute et Delphine occupent-ils dans ta filmographie ?

Chloé Robichaud : D’aussi loin que je me souvienne, pour vrai, j’ai toujours été fascinée par le cinéma. J’ai compris très jeune que c’était le métier que je voulais faire. Les courts-métrages ont été la porte d’entrée pour moi. À l’époque j’étais au lycée, je faisais des courts films avec ma caméra DV que je présentais à des soirées kino. Ça a été une première façon pour moi de présenter mon travail, des courts-métrages que je faisais avec des amis et que je montais moi-même. Ensuite j’ai été à l’Université Concordia, à Montréal, où j’ai réalisé des courts-métrages étudiants, en pellicule. Ça a été très formateur. En sortant de l’école, je me suis demandé comment sortir du lot, parce qu’il y a beaucoup de cinéastes. J’avais besoin de faire un court, que j’ai autofinancé. C’était Chef de meute. Le film reste précieux pour moi, car c’est grâce à ce film que les portes se sont ouvertes pour la suite, en étant notamment en compétition à Cannes.

Après Chef de meute, les choses ont déboulé, je me suis lancée dans le long-métrage, avec Sarah préfère la course l’année d’après [en 2013]. J’ai été quelques années comme ça, à faire du long-métrage et de la série TV, mais sincèrement le format court me manquait. Souvent les cinéastes prennent le court comme un exercice, pour expérimenter, apprendre, passent au long et puis oublient le court-métrage. Ce n’est pas le cas de tous les cinéastes, mais il n’y en a pas beaucoup qui reviennent au court. Je trouve que le court-métrage, c’est très difficile à faire. C’est dur de raconter une histoire en quinze minutes, alors que quand tu as quatre-vingt-dix minutes pour rattacher le spectateur à quelque chose, c’est plus facile. Je trouve que le court est une belle école qui me sera toujours utile.

Donc j’étais tombée sur une courte pièce de théâtre, « Delphine », écrite par une amie, Nathalie Doummar [qui sera scénariste du court-métrage]. J’ai eu très envie de le mettre en images. Je suis très contente de l’avoir réalisé, ça m’a fait beaucoup de bien. Pour moi, ce film était un retour aux sources, après quelques années à faire des commandes pour la télé, une façon de me rappeler ma signature, ma voix de cinéaste. Au même titre que Chef de meute, Delphine a une place particulière pour moi, parce que ce film m’a reconnecté avec l’essence de ce que j’essayais de faire.

Est-ce que le court-métrage est un format qui t’intéresse toujours ?

CR : Oui, ça m’intéresse toujours. Après, je pense que je vais le sentir quand je trouverai la bonne histoire pour le faire. Je ne suis pas activement en recherche pour en faire un. Il faut savoir que c’est beaucoup d’investissement, de temps, d’argent. Le court n’est pas quelque chose qui me rapporte un salaire, et j’ai des jeunes enfants, donc c’est un peu difficile d’y consacrer du temps. Mais définitivement d’ici les prochaines années c’est quelque chose que je garde en tête. J’aimerais beaucoup y revenir.

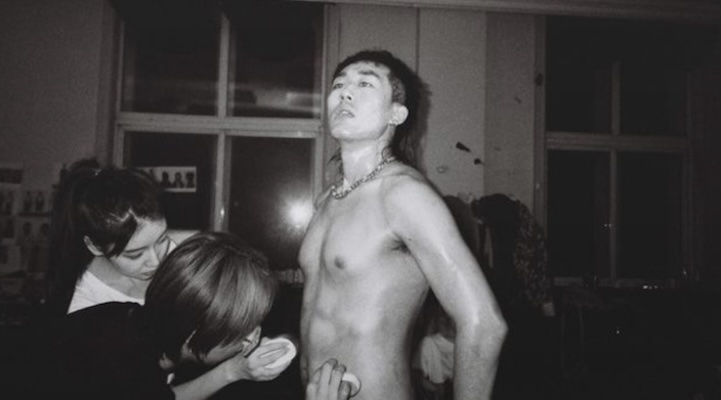

« Delphine »

Il y a beaucoup de cinéastes qui commencent par le court, passent au long et n’y reviennent pas. Est-ce que tu penses que c’est aussi parce que l’économie du court-métrage est plus difficile, et que ça prend beaucoup d’énergie et de temps ?

CR : J’en ai l’impression, parce que tu t’investis dans un film, peu importe sa longueur. Peut-être qu’en vieillissant on n’a plus la possibilité, dans un agenda ou un budget, de se dire qu’on peut se permettre de faire un court-métrage. Je pense que c’est une des réponses. Et puis après parfois on se fait un peu embarquer dans la machine du long-métrage, et c’est facile d’oublier le court. Mais définitivement, j’ai envie d’y revenir.

Tu as aussi réalisé pour la série télé et web-série, des clips. Est-ce que c’est formateur, ou important, pour toi, de brasser différentes formes audiovisuelles ?

CR : Pour moi c’est primordial, ça m’aide à sortir de ma zone de confort. En tant que cinéaste, je trouve que c’est bien, parce que c’est comme ça que tu apprends. Sinon c’est facile de stagner, de faire toujours la même chose. Pour l’exemple de la série TV, j’arrive sur le projet pour réaliser un épisode, dont je n’ai pas écrit le scénario ; je dois entrer dans un univers qui peut être différent de ce que je fais d’habitude. Et c’est comme ça que j’apprends. J’ai fait des séries TV au Canada sur des médecins, des avocats, etc. En ce moment je réalise des épisodes de Law and Order Toronto [épisodes 208 et 308, NDLR], donc c’est quand même loin de mon cinéma. Mais c’est un exercice fascinant, c’est une autre façon de réaliser : plusieurs caméras, des plateaux d’envergure. Pour moi ce sont des expériences qui me servent pour les tournages de mes propres films. Ça me permet aussi de diriger des acteurs, parce que si tu réalises un long en 3-4 ans, je trouve ça difficile d’arriver devant les acteurs et de ne pas avoir dirigé pendant tout ce temps. Pour moi, la série est un moyen de garder un lien avec les acteurs, et avec l’audiovisuel.

Dans tes courts, les deux protagonistes font l’expérience d’une libération par une certaine forme de violence, mais avec humour. Quel rapport vois-tu entre violence et émancipation ? [Dans Chef de meute c’est par un accident de voiture que Clara commence à se révolter contre les pressions de sa famille. Dans Delphine, la protagoniste est témoin de l’émancipation de sa camarade de classe, qui arrache les poils pubiens de sa harceleuse, NDLR]

CR : Surtout dans Delphine, on parle quand même d’une violence plus frontale. Dans Chef de meute, c’est une violence qui est plus sournoise, plus psychologique. On sent que sa famille ne la comprend pas, elle est mise de côté, et c’est un peu de ça dont elle essaie de s’affranchir. Donc pour moi c’est ça le lien dans plusieurs de mes films, chercher à s’émanciper dans une société dans laquelle on se fait parfois un peu mettre de côté, ostracisé. C’est une forme d’intimidation sociale ; et j’aime que mes personnages cherchent à s’en libérer.

[La scène de l’accident dans Chef de meute et celle où Delphine arrache les poils pubiens d’Aminata, dans Delphine, NDLR] forment des points de bascule pour les personnages. Ça passe ici par quelque chose qui est physique pour réveiller les personnages, pour réveiller l’inconscient. Je pense que c’est effectivement le lien entre les deux films.

« Chef de meute »

Dans ces deux courts métrages, tu as parlé de la présence d’une figure d’autorité. Ici c’est une figure maternelle, qu’elle soit justement figure d’autorité, ou au contraire, rassurante. De manière générale, quel rapport tes films entretiennent-ils avec la figure maternelle ?

CR : Un rapport assez complexe. Ce qui est intéressant dans Delphine, c’est que la figure maternelle est beaucoup plus rassurante que dans mes autres films – c’est peut-être parce que je ne l’ai pas écrit, le scénario est de Nathalie Doummar –. C’est par la mère que le personnage vient trouver de la chaleur, alors que l’école est un monde difficile, violent, et par sa mère on comprend que c’est un endroit où elle peut se déposer. Alors que dans Chef de meute, la figure maternelle est plus froide, un peu plus comme dans mes longs-métrages, en général ce sont des mères qui sont un peu plus froides, qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, et ça crée des répressions chez mes personnages principaux. Donc c’est intéressant de comparer les deux, et l’impact que ça a sur le personnage de Nicole [dans Delphine], et le personnage de Clara dans Chef de meute.

Dans tes courts-métrages, l’émancipation passe aussi – et surtout – par la question de comment faire entendre sa voix, de manière très littérale. Est-ce que tu peux m’en dire un petit peu plus sur le choix de cette approche ?

CR : Dans Chef de meute, par le fameux “Bah !” que finit par crier Clara, comme le dresseur canin le suggérait, je trouve que c’était une façon assez comique et originale pour elle de prendre sa place, de trouver sa voix, carrément de mettre une limite à quelque chose. J’ai l’impression que j’essaye dans mes films de trouver des façons de raconter ce besoin de mettre une limite. Dans Delphine, c’est par le corps, par le geste quand même violent d’arracher les poils pubiens de quelqu’un, c’est comme ça que Delphine s’affranchit.

Justement, la protagoniste de Delphine ne parle pas, ou quasiment pas, pendant tout le film, elle est simplement témoin des événements.

CR : C’est ce que je trouvais original dans l’œuvre de Nathalie. Je trouvais que c’était une structure narrative qu’on voyait moins, de regarder l’histoire de quelqu’un à travers les yeux d’une autre, qui ne parle pas, mise à part la narration en voix-off. Je pense que le film aurait été plus classique si on l’avait juste regardé du point de vue de Delphine. Ça nous rend peut-être plus empathiques aussi à son histoire, vu qu’on est dans la position de quelqu’un d’autre, comme on l’a tous été probablement à l’école. On a tous été cette personne qui voit quelqu’un d’autre souffrir ou se faire intimider, et je pense que c’est ce qui crée l’empathie dans le film.

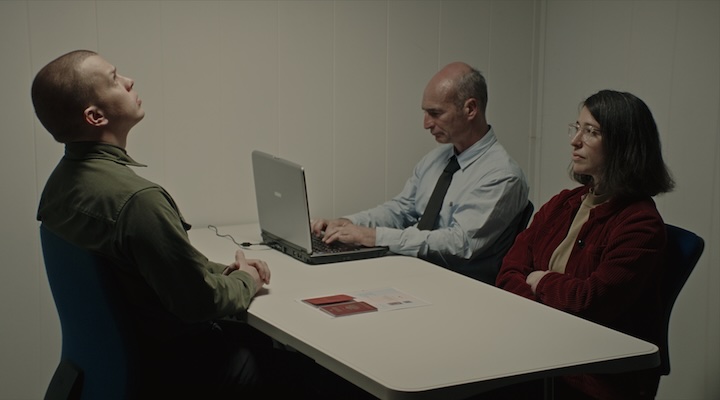

« Deux femmes en or »

As-tu toi-même rencontré des difficultés à faire entendre ta voix en tant que cinéaste tout le long de ton parcours, que ce soit dans tes débuts, ou encore aujourd’hui, même si tu es passée par des longs métrages, et la série télé ?

CR : Oui. Peut-être plus au début de ma carrière, vu que je présente des personnages féminins qu’on voit moins à l’écran. Je pense notamment à Sarah préfère la course. Si on se replace il y a douze ans, je me souviens que je recevais des critiques disant que c’est un personnage qui parle peu, qui est plutôt masculine, qui est un peu froide, et ça, ça avait été surprenant pour certaines personnes. J’avais eu quelques difficultés à me faire comprendre. Mais je sens que c’est quelque chose qui tend à changer. Je trouve que depuis quelques années il y a une plus grande diversité de styles de personnages, le portrait des femmes à l’écran est plus nuancé, donc j’ai l’impression que ma voix est peut-être plus entendue, mieux comprise, qu’à mes débuts.

Comment est-ce que tu vois la place des femmes réalisatrices, techniciennes, comédiennes, et beaucoup d’autres métiers de l’ombre, dans le cinéma aujourd’hui ?

CR : Je ne sais pas forcément comme ça se passe dans le monde, mais je peux dire qu’au Canada il y a un immense changement depuis 10 ans. Quand j’ai commencé, je faisais partie du peu de réalisatrices qui réussissaient à avoir des budgets substantiels pour faire des longs métrages. D’ailleurs on m’en parlait beaucoup. Souvent dans les entrevues, ce qui intéressait les journalistes, c’était : « Tu es une des rares femmes, parlons-en ». Alors qu’aujourd’hui, le Canada a mis différents outils en place pour que les femmes obtiennent plus de financements. La plupart des succès du box-office au Québec depuis quelques années viennent de réalisatrices : Monia Chokri, Sophie Dupuis, Sophie Deraspe, Ariane Louis-Seize, qui vient de réaliser Vampire humaniste, qui est un beau succès, Louise Archambault… Je trouve ça vraiment inspirant. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis, parfois c’est ça un peu le danger de se dire qu’un problème est réglé, on passe à autre chose. Je pense qu’il faut continuer dans ce sens-là, et continuer à être des modèles pour des jeunes femmes qui se demandent si c’est un métier pour elle.

Tu parlais des actrices, entre autres. Je trouve qu’on présente peu les femmes de 45 ans et plus sur grand écran. On ne raconte pas beaucoup leurs histoires, ou elles deviennent vite catégorisées comme la mère de famille, ou l’amoureuse. Pour moi, ça, c’est la prochaine chose qu’il faut regarder. J’ai beaucoup d’amies comédiennes, et je ne trouve pas ça normal qu’elles me disent qu’elles sont inquiètes pour leur avenir, qu’elles ont moins d’auditions depuis qu’elles ont passé un certain âge. Il y a moins de rôles pour elles, et ça m’inquiète. Je pense que c’est un problème qu’il faut qu’on regarde clairement.

Propos recueillis par Niels Goy