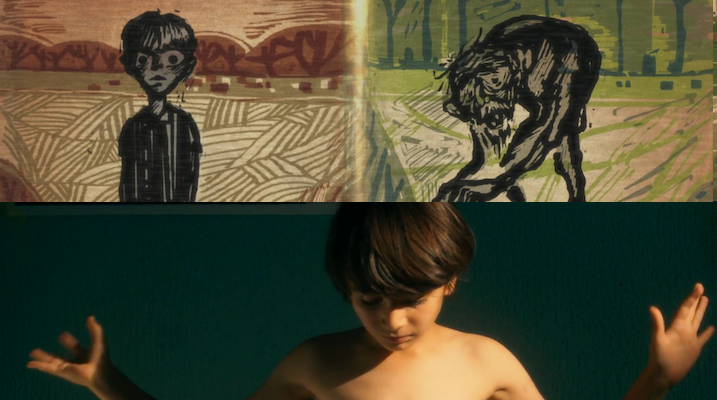

En octobre dernier, le Jury Format Court a décerné son prix au festival Court Métrange de Rennes à « Manoman » de Simon Cartwright. Ce film d’animation en stop motion plonge son personnage en pleine crise de schizophrénie cathartique et aborde la question de l’identité, de la normalité, et de leurs inverses, l’autre, la folie. Pour l’occasion, nous nous sommes entretenus avec le réalisateur anglais, Simon Cartwright, sur la conception de son film, son travail en animation, et son état d’esprit pour mener ses projets à bien.

Quelle a été ta première expérience en tant que réalisateur de court-métrage d’animation ?

J’ai fait mon premier court-métrage d’animation alors que j’étais encore étudiant à l’université, c’était une expérience autour de l’animation 2D, conçue spécialement pour trouver du travail. Ce n’est qu’après avoir obtenu mon diplôme que j’ai réalisé, au sens propre du terme, mon premier court-métrage « The Astronomer’s Sun » pour le UK Film Council (Conseil du cinéma britannique). C’était un film d’animation en stop motion.

En le faisant, j’ai beaucoup appris sur le récit, le cinéma, la musique… J’ai réalisé ce film avec une autre animatrice, Jessica Cope : nous avons tout fait par nous-mêmes, de la construction des décors à la fabrication des marionnettes, ce qui représente un travail assez conséquent mais c’est ainsi que j’ai appris à travailler, ce qui se révèle très utile lorsque tu te retrouves à collaborer avec d’autres personnes.

Tu as étudié dans l’une des écoles de cinéma les plus prestigieuses, la National Film and Television School (NFTS). Pourquoi l’avoir choisie et comment y était l’enseignement ?

Avant d’intégrer une école de cinéma, j’avais déjà un travail à mi-temps qui ne me laissait pas beaucoup de temps pour réaliser mes travaux personnels. J’ai senti qu’il était temps de me concentrer sur les films. Steve Warne, un très bon ami animateur, prévoyait d’intégrer l’école Nationale de film et de télévision, alors je m’y suis intéressé. J’ai pensé que ce serait le meilleur endroit pour progresser. C’était risqué de reprendre les études, les deux ans années écoulées ont été très difficiles !

Ce que j’ai beaucoup aimé avec cette école c’est qu’elle offre des cours pour chaque discipline cinématographique telles que l’image, le montage, la production, le son etc… Elle t’offre la possibilité de travailler avec d’autres personnes passionnées dans chacun de ces domaines. J’ai également beaucoup appris de mes amis étudiants, j’ai trouvé des personnes de confiance avec qui j’avais envie de travailler.

Quand tu avais l’impression de ne pas être à la hauteur du point de vue technique ou que tu te sentais bloqué, qu’est-ce qui te donnait envie de continuer ?

Dessiner est toujours un bon moyen pour surpasser les problèmes. Je fais souvent des storyboards de tout, même sans savoir ce que je fais. Le simple fait de dessiner quelque chose m’aide à trouver des solutions à mes problèmes. Je collectionne aussi beaucoup d’images – des photographies, des illustrations, des peintures ou encore des images de films. Lorsque je pense à une nouvelle histoire, je pioche dans mes images en essayant de construire mon histoire uniquement à travers les images sans les intellectualiser.

Je me suis rendu compte que je travaillais mieux en discutant de mes idées avec d’autres personnes. Quand j’étais à l’école, j’ai par exemple travaillé sur la plupart de mes projets avec Nina Gantz, elle aussi, réalisatrice d’animation. En quittant l’école, Nina et moi sommes devenus des partenaires de travail – Cartwright Gantz.

Quels ont les plus gros défis rencontrés en faisant « Manoman » ?

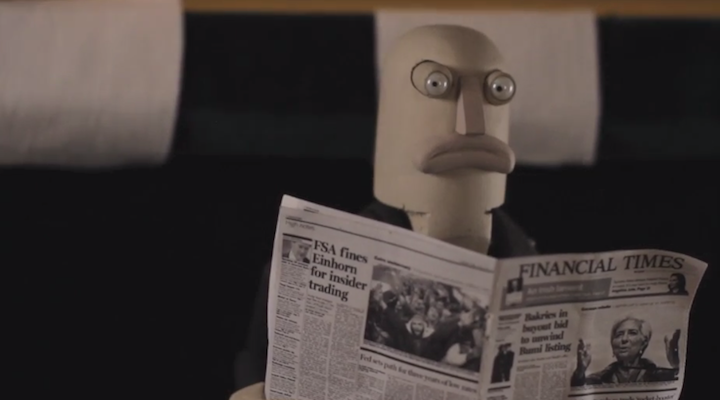

Le plus gros défi a été véritablement de fabriquer les marionnettes. Elles devaient être différentes de celles que j’avais faites dans mes autres films, j’ai donc dû apprendre beaucoup sur le mouvement, sur travail avec de la silicone. J’ai dû concevoir des trucages pour obtenir des plans différents. C’était une phase d’apprentissage très intense et parfois sans espoir.

Quel était ton objectif principal lors de la fabrication du film ?

Le film traite de la masculinité, un sujet souvent caché, c’est pourquoi j’ai voulu faire quelque chose de différent. J’avais l’intention de faire un film qui soit viril. Le film se devait d’être bruyant, rapide, grossier et agressif. Que les gens y adhèrent ou non, ce qui m’intéressait était de faire ressentir aux spectateurs un sentiment particulier même s’ils venaient à le détester ! Avec un peu de chance, le public finit quand même par voir les deux côtés de la masculinité, les bons comme les mauvais.

Quelles ont été tes références et/ou inspirations – en dehors de l’animation – dans la conception de ton film ? Dans la littérature, la musique ou le cinéma par exemple ?

Durant une grande partie de ma vie, j’ai fait de la musique, c’est l’influence la plus prégnante dans tout ce que je fais. Trouver les bonnes musiques sur lesquelles je peux travailler est la meilleure référence pour moi. Par exemple, pour « Manoman », j’ai écouté énormément de heavy métal et du punk. Cela m’a aidé à garder les choses brutes sans toujours chercher à faire quelque de parfait.

Le sculpteur Henry Moore a été également une autre grande influence. Ce qui me fascine chez lui, c’est la simplicité de ses sculptures qui dégagent pourtant une émotion certaine. Son travail m’a aidé à dépasser les personnages d’animation typiques que j’avais l’habitude de faire et à créer à la place des personnages avec très peu de détails.

Quel a été le personnage pour lequel tu as eu le plus de plaisir à travailler sur « Manoman » ? Et pourquoi ?

Le personnage principal, Glen, était très intéressant à construire comme il était très anxieux et dans la retenue, sa performance pouvait donc être plus subtile que les autres. En utilisant de la silicone pour réaliser les personnages, j’ai pu obtenir le visuel que je voulais, puisque ce matériau n’offrait qu’une amplitude limité de leurs mouvements, ce qui m’arrangeait pour construire le personnage de Glen.

As-tu envisagé une autre technique d’animation pour ce film ? Qu’as-tu tiré de positif à travailler avec des marionnettes ?

Pendant longtemps, je pensais réaliser ce film en stop motion ayant déjà travaillé cette technique auparavant, mais j’ai décidé que ces petits personnages animés en temps réel donneraient plus d’énergie au film. Ça m’a permis aussi de prendre plusieurs prises d’une même scène, ce qui, en animation aurait été trop long et impossible.

Quelles astuces utilisais-tu, d’abord pour te motiver, ensuite pour motiver ton équipe durant le tournage ?

Ça a été un long tournage, il aura fallu trois mois pour tourner ce court, un plan de travail équivalent à un long-métrage ! C’était vraiment difficile de garder une forte énergie pendant une aussi longue période. Ce qui a aidé, c’est qu’avant le tournage, je me suis rendu au studio d’enregistrement avec le compositeur du film, Terence Dunn et l’ingénieur du son, Dayo James. Terry (Terence Ddunn) nous disait quoi faire alors que je jouais de la basse et Dayo de la batterie. Nous avons enregistré quelques morceaux bruts pour le film. Quand nous filmions certaines scènes, je lançais ces morceaux afin de redonner de l’énergie à toute l’équipe. Celle-ci est devenue comme une famille, si bien que dans les moments difficiles, ils me motivaient à leur tour parce qu’ils croyaient tous profondément au film !

Quel genre de difficultés peut-on rencontrer en créant un court métrage d’animation indépendant ?

Rester motivé est certainement la plus grosse difficulté à laquelle on peut se heurter puisque on doit tout faire soi-même, surtout si on travaille tout seul. Ne pas savoir faire de pauses peut aussi devenir un problème, mais il est nécessaire d’en prendre pour ne pas finir épuisé.

Trouver des personnes enclines à vous aider est également compliqué avec un petit budget mais ça vaut la peine de demander de l’aide à celles dont vous admirez le travail. Elles s’avèrent souvent bienveillantes et finissent par vous aider. Il est aussi facile de se retrouver bloqué et ne plus avoir suffisamment de recul pour se rendre compte de certaines incohérences que peut présenter le film. Montrer le film à d’autres personnes pendant la phase d’écriture du story-board est une bonne chose pour être sûr de faire quelque chose que les spectateurs vont vraiment vouloir regarder !

Le budget et les lieux de tournage sont toujours une barrière, c’est évident. C’est pour cela que j’aime le dessin car on peut le faire n’importe où sans avoir à se préoccuper de ces problématiques.

À ton avis, quels sont les compétences dont un cinéaste doit faire preuve pour réaliser un court-métrage d’animation, et que peut-il apprendre dans ce processus de création ?

Être capable de partager des idées de manière à attiser l’enthousiasme d’autres personnes. Parfois, le meilleur moyen est de leur montrer des références visuelles ou même de leur jouer un morceau de musique afin de mieux exprimer ce vers quoi le film doit tendre.

De façon plus technique, il faut être capable d’utiliser des logiciels de montage, de story-board, d’écrire des traitements de texte et des scénarios. Plus vous vous avez des compétences, moins vous aurez à compter sur d’autres personnes.

Tu as aussi travaillé dans la publicité. Quelle expérience as-tu dans ce domaine et quels défis as-tu rencontrés ?

Travailler dans le monde de la publicité demande les mêmes capacités telles qu’être capable de visualiser et de partager ses idées. Le plus gros défi auquel j’ai été confronté dans la publicité a été de devoir convaincre mes interlocuteurs de chaque petit détail et technique. C’est une discipline très intéressante puisqu’elle t’oblige à prendre en compte tous les aspects d’un projet du début jusqu’à la fin.

J’ai réalisé de nombreux story-boards pour des campagnes publicitaires, ce qui m’a appris à distinguer ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J’essaie d’appliquer tout ce que j’ai appris concernant la construction d’une histoire et d’un personnage à tous mes projets; qu’il s’agisse d’un film personnel ou d’une publicité, le public réagit face aux images de la même manière. Lorsque je dois pitcher et convaincre de la pertinence d’un projet publicitaire, je sais ce sur quoi mettre l’accent.

Quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui voudraient réaliser un court métrage, et qui sont en dehors du monde de l’animation ?

Peu importe qu’il s’agisse d’animation ou de fiction, même si son histoire a déjà été racontée des milliers de fois, le réalisateur doit trouver un point de vue qui n’a jamais été traité . Notre point de vue en tant qu’être humain et la passion que l’on porte au projet fera que le public s’intéressera au film. La pire chose que peut faire un réalisateur est de faire un film ennuyant !

Propos recueillis par Adriana Navarro Álvarez. Traduction, mise en forme : Marie Winnele Veyret, avec l’aide de Gary Delépine

Articles associés : la critique de « Manoman », la critique de « Serenity Now »