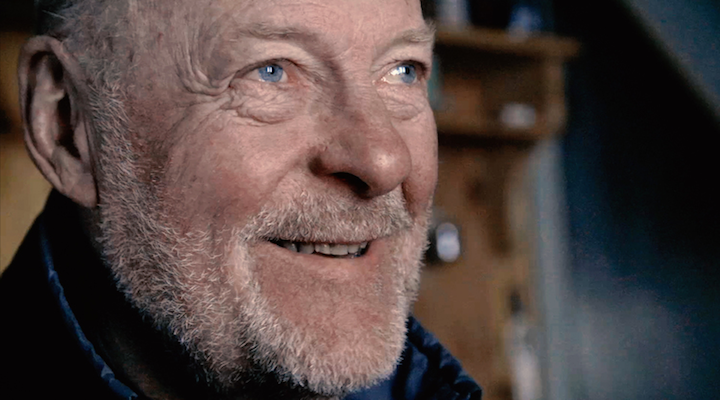

Premier réalisateur chinois à avoir obtenu une Palme d’or à Cannes avec son court-métrage A Gentle Night, le jeune Qiu Yang accompagne son film en festival (il vient de remporter ce weekend une Mention Spéciale au TIFF de Toronto) et travaille sur son premier long-métrage entre Paris et Changzhou, sa ville natale. En 2015, Qiu Yang était déjà venu à Cannes avec son film d’école, Under the Sun, sélectionné à la Cinéfondation en 2015. Son long-métrage portera d’ailleurs le même nom que son court. Nous avons rencontré il y a quelques mois Qiu Yang, pour qu’il nous parle de son parcours, de l’Australie, du réalisme et de son intérêt sans failles pour la Chine, ses histoires et ses habitants. Le point en plusieurs points.

À l’eau

Je suis intéressé par l’exploration du langage. Je ne considère pas mes films comme étant professionnels ou non.

Lorsqu’on fait son premier film, c’est comme quand on est étudiant : on doit chercher le financement pour son projet, l’école ne paie pas pour cela. D’une certaine manière, on peut parler de film « professionnel » car on s’exerce et on s’améliore.

À chaque film, j’essaye de faire quelque chose de différent. A Gentle Night, par exemple, est quelque chose que je voulais vraiment tenter. Il s’agit d’une histoire très conceptuelle, mais je voulais faire quelque chose de plus petit, confiné et classique que dans mes précédents courts-métrages. Mais même si tu peux penser que c’est un film plus classique, c’était un projet très différent pour moi, car je n’avais jamais fait un film comme cela auparavant. J’avais besoin de me jeter à l’eau, de faire quelque chose de différent, d’utiliser un zoom par exemple, ce que je n’avais jamais fait auparavant.

Influences

En parallèle au cinéma, j’ai une formation en peinture et en photographie. Le peintre qui m’a le plus influencé est Edward Hopper. Mon grand-père est peintre et mon père est architecte. J’ai appris la peinture depuis l’école primaire, mais je n’ai jamais envisagé de devenir peintre. Je peignais seulement par plaisir. Ensuite, j’ai eu la chance de pouvoir l’étudier à l’étranger, mais la peinture me lassait et je ne voulais pas en faire en tant que professionnel.

J’ai toujours regardé des films, car mon père est un grand cinéphile. Quand les cassettes VHS sont arrivées en Chine, il visionnait toujours des films d’action et des blockbusters hongkongais. Et moi, je les regardais avec lui. Pendant cette période, c’était les seuls films que l’on pouvait voir en Chine.

En fait, il n’y a pas vraiment de d’explication rationnelle qui expliquerait pourquoi j’ai voulu apprendre à faire du cinéma. Je n’avais même jamais touché à une caméra avant de décider à étudier le cinéma.

L’Australie

Il n’y avait pas de raison logique de faire des études de cinéma en Chine. A l’époque, la seule école était l’Académie de cinéma de Pékin et je savais qu’il était très dur d’y entrer. Comme je voulais quand même faire quelque chose d’académique, j’ai décidé d’aller étudier à l’étranger. J’ai choisi l’Australie, car vivre aux États-Unis ou en Angleterre était trop cher et je ne connaissais pas d’autres langues que l’anglais.

Pour pouvoir entrer à la Victorian College of the Arts en Australie, je devais juste passer un examen d’anglais et un autre sur le cinéma. J’y ai fait ma licence et mon Master.

Cette école n’est peut-être pas reconnue au niveau international, mais elle essaye de « créer » d’une certaine manière des auteurs. C’est pourquoi j’ai postulé et j’ai été pris. On devait y écrire, réaliser et monter nos propres films. Durant la première année, par exemple, j’ai réalisé quelques clips de musique.

Pendant mes études, j’ai beaucoup appris sur le cinéma et ça m’a plu. J’ai découvert progressivement les films d’art et essai et j’ai commencé à regarder les films du grand Theo Angelopoulos. C’est un cinéma très différent, mais j’y ai retrouvé quelque chose de familier, une sorte de lien entre son cinéma et le style de peinture que je faisais.

Sur le terrain

Mon Master en Australie a été une très bonne formation, mais ma licence était plutôt faible. On apprenait un peu de tout pour identifier ce qui nous intéressait le plus et ce à quoi on était bon. À cette période, je passais peu de temps à l’école, étant donné que la formation était vraiment trop basique.

Under The Sun

À cette époque, j’ai rencontré beaucoup de problèmes techniques, étant donné que je n’avais aucune expérience pratique. La première année, j’ai donc envoyé des emails à toutes les maisons de production de la ville et j’ai été pris comme stagiaire dans l’une d’entre elles. Les maisons de production commerciales tournaient toutes les semaines, elles avaient beaucoup de commandes. J’ai commencé par prendre des photos, j’ai travaillé ensuite comme assistant caméra et mon apprentissage est devenu beaucoup plus technique. On m’a formé et j’ai commencé à travailler en tant qu’assistant caméra et lumière indépendant pendant environ deux ans, durant mes années de licence. D’une certaine manière, cette expérience accumulée m’a aidé à comprendre chaque aspect de la fabrication d’un film du point de vue technique. Grâce à ça maintenant, je suis capable d’assurer mes propres contrôles techniques, et de parler avec l’opérateur image et le preneur de son dans leur propre langage.

Quelque chose de petit et de réaliste

En première année, on devait filmer avec une caméra 16 mm et on devait prendre tous nos camarades de classe dans notre équipe de tournage. Il devait seulement y avoir deux rôles dans le film, celui-ci devait durer 45 minutes. J’ai dépensé à peu près 1.000 dollars. Je voulais que le projet coûte le moins possible : je voulais faire quelque chose de petit, seulement pour m’entraîner et explorer une idée, un langage cinématographique.

Pour mes projets ultérieurs, Under The Sun et A Gentle Night, je ne voulais pas faire quelque chose de différent pour le plaisir d’être différent.

Pour Under The Sun, j’ai travaillé avec une petite équipe de 15 personnes, la qualité technique était très faible – nous ne rajoutions jamais de lumière et tournions toujours avec la lumière naturelle et disponible – et nous n’avions pas d’équipe maquillage ou de costumes. Nous essayions d’utiliser ce que nous trouvions dans le but d’augmenter le réalisme du décor.

Je suis incapable de travailler avec une équipe de tournage trop large, mais j’ai besoin d’un nombre suffisant de personnes pour pouvoir faire un film. Étant donné que j’ai acquis une formation technique, je sais combien de personnes me seront nécessaire par projet, l’autre raison étant que je veux être à l’aise pour faire mes films.

Le mystère

Beaucoup de mes histoires sont inspirées de faits réels et de ma propre histoire. Je veux vraiment explorer et comprendre les choses qui me sont arrivées ainsi qu’aux autres. Le cinéma est vraiment intéressant car il dispose de possibilités infinies. Par exemple, mon court-métrage Under The Sun fait participer le spectateur plus activement, le fait réfléchir.

(…) La question du mystère dépend du genre de films. Les films peuvent nous divertir et nous faire rire, mais ils peuvent aussi nous rendre tristes. Le cinéma d’art et essai fonctionne différemment dans le sens où il veut mettre les gens au défi, il veut les faire réfléchir, les faire participer. J’aime le cinéma populaire, mais c’est quelque chose que l’on regarde, qu’on apprécie et qu’on oublie ensuite. Au contraire, certains films indépendants nous font réfléchir et dès qu’on a fini de les regarder, on y repense et ils restent dans notre mémoire pour plusieurs jours, voire plusieurs mois. C’est quelque chose que je trouve vraiment puissant.

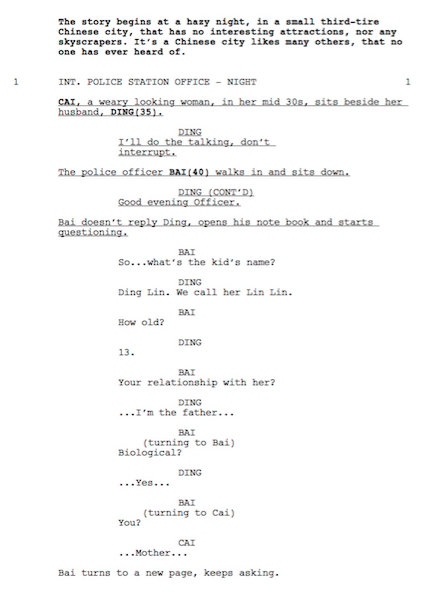

A Gentle Night – extrait de scénario

Le court, la rareté

Étant donné que la Chine est de plus en plus connectée au monde entier, de plus en plus de personnes ont compris l’importance du cinéma et beaucoup d’étudiants chinois réalisent des courts-métrages. Maintenant ceux qui font des courts-métrages en Chine sont pour la plupart des étudiants. Cela vient principalement du fait qu’ils sont financés par des particuliers. Aucune compagnie de production n’investirait pour faire des courts-métrages, car elle ne ferait pas vraiment de bénéfices. Pour A Gentle night, j’ai contacté quelques compagnies de production à Pékin mais cela n’a pas marché. En réalité, c’est un de mes camarades de lycée qui, intéressé par le projet, a financé le film. J’ai été très chanceux et je suis très reconnaissant envers mes amis qui sont venus m’aider pour faire le film.

La Palme

Je ne sais pas si mon prix obtenu à Cannes va changer quelque chose en Chine, mais je l’espère. Mon premier long-métrage, Under The Sun (portant le même nom que mon court) racontera une histoire qui se passe en Chine, dans ma ville natale, Changzhou. J’espère que la Palme rendra les choses faciles pour le tournage, car c’est toujours très compliqué de faire des longs-métrages en Chine.

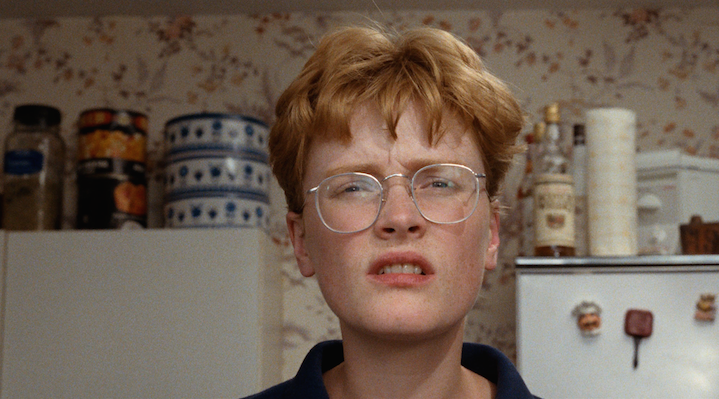

A Gentle Night

Exploration, passage au long

Jusque ici, j’ai été chanceux de pouvoir raconter ce que je voulais, puisqu’il n’y a pas de censure pour les courts-métrages. Ce qui m’intéresse, c’est la vie des gens ordinaires, pas la réalisation de films politiques ou concernant des sujets sensibles. J’ai envie d’explorer la vulnérabilité de l’humanité, les histoires de mon pays, les interactions entre les humains et comment ceux-ci se comportent entre eux. Je veux montrer les bases fondamentales sur lesquelles repose notre société. J’ai besoin de rester fidèle à la réalité, voilà pourquoi je cherche à raconter des histoires qui sont réellement arrivées à des proches ou à des inconnus et que je ne cherche pas à créer, à imaginer de nouvelles histoires.

Quand j’ai tourné A Gentle Night, j’étais aussi retourné dans ma ville natale, à Changzhou. Je voulais faire un film honnête, fidèle à mon histoire. L’espace est d’ailleurs très important dans mes films, j’étudie la relation entre le personnage et ce qui l’entoure. Je ne cherche pas à l’imaginer. Le réalisme continue à m’habiter.

Propos recueillis par Katia Bayer. Traduction, retranscription : Anissa Bouchra