Il s’agit du premier court-métrage ghanéen à avoir concouru cette année en compétition officielle à Cannes. Tsutsué raconte l’histoire de deux enfants dont le frère aîné a disparu en mer. Seuls face à l’adversité et à un père autoritaire, dans une petite ville aux abords de l’eau polluée, ils se retrouvent en proie à des questionnements d’enfants/adultes.

Le film réalisé par Amartei Armar, un jeune cinéaste ghanéen-américain est en lice aux César du meilleur court 2023. Il est co-produit côté français par Sébastien Hussenot (La Luna Productions) et ghanéen par Yemoh Ike (AKA Entertainment). Le film fabriqué en temps de Covid, à distance entre les deux pays, vient d’être programmé en compétition lors de la deuxième édition du Red Sea International Film Festival, en Arabie saoudite. Sur place, Amartei Armar a remporté le Prix du Marché de la production pour son premier long-métrage Vagabonds lié à son premier court auto-produit au titre homonyme. Pour ce prix, la production a remporté 100.000 $, ce qui aidera non seulement le film à se monter mais aussi au cinéma ghanéen à se faire connaître à l’international. Lors de cet entretien réalisé à Djeddah, la ville où s’est tenue le festival au mois de décembre, il fut question d’amitié, de collectivité, d’authenticité, de marginalité et de subjectivité.

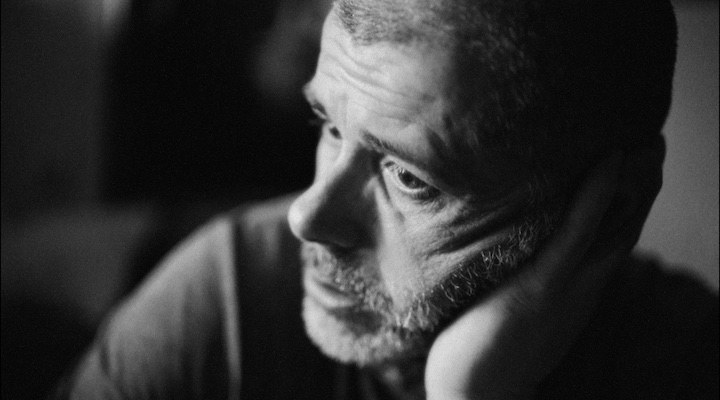

Sébastien Hussenot, Amartei Armar, Yemoh Ike © KB

Format Court : Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Amartei Armar : Je suis allé à l’école à l’Université de la British Columbia à Vancouver (Canada) pour apprendre la production. Je me sentais perdu et j’ai souffert du syndrome de la page blanche. Je ne savais pas quelles histoires je voulais raconter, j’avais l’impression que je ne pouvais pas les raconter à Vancouver. Je ne me sentais pas passionné par les histoires que je racontais à ce moment. J’ai décidé de déménager au Ghana pour toujours. C’est le pays de mon père. J’y suis connecté comme un enfant mais pas comme un adulte. J’ai hérité de la culture mais il faut aussi la mériter dans un sens. Je suis ghanéen parce que mon père est ghanéen. Les gens ne me voient ghanéen pas grâce à ma personne mais grâce à ce dont j’ai hérité. J’y suis allé pendant deux ans, de l’âge de 6 à 8 ans. Je me suis rendu compte que je n’avais jamais vraiment compris la culture. J’y allais pour les vacances, je visitais ce pays comme un étranger. Je me sentais triste et je voulais être plus proche de ce pays et découvrir mon identité là-bas.

Notre rencontre remonter à la période où je travaillais pour la chaîne BCB au Canada. Autour d’une bière, une connaissance de Facebook a entendu mon accent. En apprenant que j’étais un jeune cinéaste ghanéen, il m’a mis en contact avec Yemoh. Je ne connaissais personne de l’industrie du cinéma sur place et je cherchais un producteur pour un clip pour ma sœur. C’est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Dès notre première conversation, je l’ai vraiment apprécié. J’ai eu l’intuition qu’on allait bien s’entendre parce qu’il était exigeant dès notre première rencontre (rires) ! On a commencé à travailler et à traîner ensemble tout le temps ! Je suis comme ça. Une fois que j’aime bien quelqu’un, que je sens une connexion, je peux l’appeler tous les jours ! On a construit cette amitié et on a découvert des années plus tard que nous étions apparentés en fait !

Yemoh Ike : Nous ne sommes pas amis en fait, mais des cousins lointains ! Notre rencontre à tous les trois existe grâce à Internet. Après avoir tourné avec Amartei Vagabonds, notre premier court-métrage, nous étions fauchés. C’était auto-produit et nous avions un bon film. Il a fait quelques festivals et a reçu quelques récompenses, alors nous avons essayé de le vendre à des distributeurs. J’en ai contacté beaucoup. Deux ou trois jours plus tard, j’ai reçu une réponse de la Luna Productions : Sébastien était intéressé et avait plusieurs questions. Nous avons reçu un coup de téléphone. Nous avons discuté du budget de Vagabonds et il nous a proposé de faire un nouveau court-métrage. Ca a donné lieu à Tsutsué.

Sébastien Hussenot : Je reçois beaucoup de films mais quand j’ai vu Vagabonds, j’ai vu beaucoup de bonnes choses : l’écriture, la direction des acteurs, la mise en scène, la musique… Amartei et Yemoh se sont débrouillés pour réaliser un film très professionnel. J’ai senti le talent d’un réalisateur derrière ce film. Je n’étais pas sûr de pouvoir le vendre – et je ne l’ai pas fait. C’était difficile parce que le film avait déjà fait plusieurs festivals sinon, nous aurions peut-être pu construire une autre stratégie. Maintenant peut-être que nous pourrions le vendre ! Ce court-métrage, en tout cas, m’a donné envie de les connaître. Nous nous sommes rencontrés avant la crise sanitaire du Covid.

Yemoh, quand tu as décidé de produire ainsi des courts-métrages, qu’est-ce qui t’a incité à mettre de l’argent de ta poche ?

Y. I : Pour être sincère, je n’ai pas investi dans Vagabonds. Par le passé, j’ai co-produit un court-métrage mais je n’étais pas tellement content de la façon dont les histoires étaient racontées au Ghana. À chaque fois, j’essaye de m’exprimer sur ce que je pense de l’histoire, sur ce qu’il faudrait faire mais c’est compliqué. Je n’ai pas vraiment l’espace pour m’exprimer. J’ai arrêté la production pendant un an ou deux à cause de ça. Quand nous nous sommes rencontrés avec Amartei, il m’a raconté sa vision. Au début, je n’étais pas intéressé. Quelques semaines après le tournage du clip de sa soeur, il est arrivé avec un script. J’avais adoré le clip mais c’est très commun à faire. Tout le monde en fait au Ghana. J’ai lu l’histoire de Tsutsué et je l’ai adorée. J’ai dit à Amartei que je voulais voir ce qu’il pouvait faire. Je suis allé sur le tournage et j’ai été enthousiaste. Je suis content d’avoir pris cette décision, de m’être dédié à lui, à ce réalisateur. Tous les deux, on veut raconter des histoires authentiques, on veut changer les modes narratifs, on veut que notre industrie aille plus loin que les attentes. Si un réalisateur vient me voir et ne correspond pas aux standards d’Amartei, je ne vais pas le soutenir. J’ai rencontré des gens qui venaient avec de l’argent mais ce n’est pas ce qui m’intéresse, il faut que ça corresponde à mes attentes.

Certains réalisateurs ou scénaristes échouent à raconter des histoires de leur pays en voulant plaire aux Européens. Amartei, tu disais vouloir devenir ghanéen. Quelle est ton histoire, celle que tu as voulu raconter ?

A.A. : Retourner au Ghana et être humble, c’est mon histoire et c’est ce qui m’a appris à être authentique. J’ai beaucoup de cousins qui viennent des Etats-Unis, qui font sentir leur éducation occidentale et qui pensent que leur retour au pays est une bénédiction. Je me suis souvent battu à ce sujet avec eux : pour moi, retourner au Ghana était une volonté d’apprendre. C’est seulement quand je me sens suffisamment confiant que je peux commencer à m’exprimer, tout en restant ouvert aux suggestions et ne jamais penser que je sais mieux que les autres ! Ca se manifeste surtout dans l’écriture; je suis toujours attiré par les marginaux, ceux qui vivent en marge de la société. C’est pourquoi Tsutsué est une histoire d’orphelins dans une culture qui est très orientée sur la famille. Nous ne considérons pas seulement la mère, le père et les frères et sœurs comme membres d’une famille ; tous tes oncles, tantes, cousins sont aussi comme tes frères. Cette certitude que j’avais était l’une des intentions de mise en scène. Un père meurt, un autre revit. Quand le père d’Yemoh est mort, le premier jour du tournage, on a vécu un moment très émotionnel. Je ne comprends toujours pas comment il a été capable de produire le film, de rester concentré pendant les cinq jours de tournage. Son père était décédé et on lui en donnait un nouveau, son oncle, et ainsi de suite.

Dans le film, les enfants sont complètement éloignés de leur famille, il me semblait que c’était comme ça que je me sentais dans ce pays. Je me suis senti supprimé de cette culture, de ma famille. Je ne peux pas parler la langue, le dialecte. Quand je suis arrivé au Ghana, j’ai tout de suite senti que je n’étais pas l’un d’entre eux. Je l’étais quand j’étais un enfant et mon accent américain était mignon. Maintenant que je suis adulte, on me demande pourquoi je ne parle pas la langue. Je me suis senti comme un alien, mais j’ai senti une connexion avec les gamins du film qui sont dans la même position : ils sont ghanéens mais ils n’ont pas de famille. J’ai une famille mais je ne me sens pas faire partie de la culture ghanéenne. J’ai senti que c’était important pour moi d’apporter de l’empathie dans cette histoire. Il faut pouvoir sentir ce que les enfants sentent. Beaucoup de films sont écrits avec un point de vue objectif parce qu’on veut juste montrer ce qu’il se passe en Afrique et les réalisateurs sont comme retirés de leur écriture. Moi, je voulais être super subjectif dans ce film.

De ton côté, Sébastien, quels conseils as-tu pu donner à Amartei et à Yemoh vu que tu as plus d’expérience comme producteur et distributeur ?

S.H. : Quand nous nous sommes rencontrés, je voulais les connaître. Je ne voulais pas leur donner juste des conseils comme quelqu’un qui arrive de nulle part. Je ne suis pas dans la position de prodiguer des conseils. Quand nous travaillons ensemble, je partage mon expérience et tout le monde prend ce qu’il veut de ça. C’est une question de communication, de compréhension. Je n’ai pas de règles à suivre. On s’est rencontré plusieurs fois sur Zoom, on a pris le temps de discuter pour comprendre ce qu’ils voulaient. La première chose a concerné Vagabonds et le script de Tsutsué. Nous avons discuté de l’écriture, j’ai donné mon opinion, j’ai eu quelques idées, quelques questions, notamment autour du scénario : pourquoi ont-ils voulu raconter cette histoire ?

Puis, quand nous avons commencé la production, je voulais qu’on soit capable de trouver des financements en France. Maintenant, nous pouvons nous conseiller tous les trois ensemble, mais la discussion a surtout tourné autour du partage, de la façon d’améliorer notre travail.

Y. I : Sébastien nous a conseillés de différentes façons mais il n’a jamais été autoritaire. Il donne des conseils et n’est jamais vexé si on ne les respecte pas. Il veut comprendre d’où vient le travail, il ne juge pas et ne veut pas imposer ses standards. Quand il a appris que je ne suis pas allé dans une école de cinéma, il m’a avoué que lui non plus.

Avec lui, tout le monde a le droit à une opinion. Si ce que tu penses est mieux que ce qu’il a écrit, il le changera sans hésitation.

Quant au réalisateur, le film lui appartient. En tant que co-producteur, je dois trouver ma place dans la collaboration. C’est pourquoi Amartei et Sébastien sont les meilleures personnes avec qui j’ai travaillées.

Tsutsué est le tout premier film ghanéen en compétition au Festival de Cannes. Comment s’est passé le retour au pays après sa sélection ?

A. A : Quand je suis revenu de Cannes, c’est comme si rien n’avait changé. Personne n’a voulu collaborer avec nous, la presse n’a pas vraiment parlé de nous. Au Ghana, chacun fait ses propres choses dans son coin, ; il n’y a pas tellement d’argent à se prêter, donc notre industrie ne peut pas vraiment grandir. Sur le tournage, on me parlait toujours de « mon » film et ça me brisait le cœur parce que c’est « notre » film, c’est un film collectif. Au Ghana, n’importe qui qui met de l’argent pour payer les gens devient celui qui possède le film. C’est la mentalité. Alors, aller à Cannes n’a pas changé grand chose. On était très excité mais le retour était un peu déprimant parce que c’était notre aventure et les autres ne se sentaient pas concernés. Au festival, on s’est senti respecté comme des artistes ; alors qu’au Ghana, c’était l’opposé. On faisait notre truc de notre côté et personne de l’équipe ne nous a félicités. C’est quelque chose que nous aimerions changer et on sait que ça commencera avec nous.

Comment est perçu le cinéma dans ton pays ?

A. A : C’est difficile. Par exemple, aux Etats-Unis, le cinéma est un fait culturel. Les films sont la forme de divertissement la moins chère, comme en France. C’est moins cher que d’aller en boîte, à un concert, etc. Pour un « date », tu peux aller au cinéma au lieu du restaurant ! C’est un lieu où tu peux aller pour t’échapper, vivre un moment cathartique. Le cinéma est un art pour la masse. Il y a différentes salles de cinéma et il y en a beaucoup : elles montrent des films étrangers, français ou indépendants et pas seulement des blockbusters. Tu peux aller au cinéma plusieurs fois par semaine et il y a toujours une salle pas loin de chez toi…

Au Ghana, il y a seulement trois cinémas dans tout le pays et les prix des tickets sont chers, donc c’est une culture pour l’élite, la classe moyenne supérieure, et non pas pour le grand public. Une place de cinéma vaut une semaine de bonne nourriture. À cause de ça, il n’y a pas vraiment de culture du cinéma mais plutôt une culture Netflix.

S. H : C’est ce qui m’a fait vraiment réaliser qu’on avait de la chance en France. J’étais déjà au courant que ce qu’on en France est exceptionnel : être capable de partager des films, de les voir, de les produire, etc. C’était la première chose dont nous avons discutée d’ailleurs ! J’ai vu qu’Amartei et Yemoh avaient un désir très fort de faire des films, de raconter des histoires. Tsutsué et Vagabonds ne pourraient pas être des films français ; même avec le même scénario, ils ne pourraient pas exister en France. Ce n’est pas la même énergie, histoire, culture. D’une certaine façon, c’est un point de vue extérieur ; Amartei et Yenoh sont obligés d’avoir un objectif international, ils ne peuvent pas réaliser un film qui est seulement dédié au Ghana. Ils ne peuvent pas produire juste pour ce pays. Le film doit pouvoir être international, doit pouvoir être raconté à tout le monde, être prêt pour d’autres pays.

Tsutsué est diffusé dans différents pays. Comment est-ce de partager le film ici, dans un festival du monde arabe ?

A. A : La beauté des festivals, que ce soit Cannes ou le Red Sea, c’est que les gens sont bienveillants. Ils t’accueillent avec ta culture différente. Ça nous donne aussi la possibilité de nous éduquer sur d’autres cultures, particulièrement pour moi qui vient des Etats-Unis. Tous les poncifs que j’avais sur les pays arabes s’avèrent faux et je le découvre ici. Si on ne montre que les aspects négatifs d’une culture, alors on verra celle-ci seulement d’une mauvaise façon et ce sera le cas pour tous les endroits du monde. Ce que j’aime tant à propos du cinéma, c’est que les films sont comme des fenêtres dans la vie des gens. Voir différentes façons de vivre, de s’exprimer, c’est important parce que tu apprends beaucoup.

Tu as reçu un prix important pour ton projet de premier long-métrage, ici au marché (souk). Comment le vis-tu ?

A.A : Au Ghana, être réalisateur n’est pas une profession respectée. Ça ne semble pas sérieux. Quand j’étais enfant, c’était difficile de convaincre mon père qui était un ingénieur que je voulais faire du cinéma. Il a fini par comprendre que son fils est réalisateur en voyant les effets d’un film. Tu deviens un ambassadeur de ton film, tu voyages avec lui et tu le représentes. Le long-métrage nous donne de l’aide pour cette mission, celle de raconter des histoires.

S. H : Si nous arrêtions notre collaboration avec Tsutsué, ce serait trop frustrant. J’ai vu ce dont tu es capable et le court-métrage est juste une partie de ce que nous pouvons raconter ensemble. Faire un long maintenant nous permet de vivre un projet plus accompli, c’est l’étape supérieure.

Y. I : Le long va changer beaucoup de choses. Je le vois comme une percée, dans la façon dont le monde ghanéen perçoit les réalisateurs, pour avoir une plus large diffusion internationale ainsi qu’une plus large reconnaissance. Nous sommes en train d’essayer de prouver de quoi nous sommes capables. Maintenant, avec le long, nous sommes plus confiants en nous. Armar a plus d’expérience. Le long est le futur [the feature is the future !].

A. A : Plus nous traînons ensemble, plus nous nous racontons nos histoires d’enfance, plus ça nous donne des idées. Notre connexion fonctionne bien parce que nous sommes humbles et nous ne cherchons pas à collectionner des médailles mais à vivre cette aventure, parce qu’on s’apprécie beaucoup ! C’est pour ça qu’on fait des films, c’est pour vouloir partager des histoires auxquelles on tient parce qu’on tient les uns aux autres. Le film est une aventure qui nous permet de vivre notre amitié. J’aimerais que ça dure toujours…

Propos recueillis par Katia Bayer. Retranscription : Agathe Arnaud