Le vent souffle où il veut. Retour sur la 19e édition du Festival International du Film d’Aubagne

Le vent a soufflé sur la belle bourgade d’Aubagne à la fin du mois de mars dernier, éteignant dans le même élan les dix-neuf bougies du Festival International du Film, dont le surtitre révèle une surprenante symbiose : Musique et Cinéma. La situation ainsi posée, il se met à planer dans l’air un tourbillon malicieux, une impression d’hybridité. Car le vent s’impose comme un constant défi aux marcheurs et aux aventuriers, comme aux cinéastes et aux spectateurs d’une salle de cinéma, tant il s’avère désagréable et strident ou au contraire, mélodieux et haletant. D’ailleurs, si l’on se plonge dans le passé, on sait que l’histoire du vent ne saurait être opposée à celle du cinéma, bien au contraire. Que si Victor Sjöström a tenté d’en offrir en 1928 l’impossible image, c’est Joris Ivens qui projettera de dépasser le mur du son dans Une histoire de vent (1988), tout en demandant au compositeur de jazz Michel Portal d’en révéler la teneur à la fois tonitruante, changeante et fragile. Souvent le cinéma nous montre qu’à travers le bourrasques se dissimulent des cris étrangement inaudibles, des secrets inavouables, mais aussi des expériences passionnantes et des choix déterminants. Mais alors de quels draps aériens les films ont-ils pu se draper cette année ? Le bref passage de Format Court aux festivités aubagnaises est l’occasion de dresser un aperçu des sensations sonores et des impressions musicales qui ont émanées des films courts.

Un mot d’abord sur ce festival trop peu médiatisé, malgré l’importance de ce qui s’y trame chaque année. Les cinéphiles provençaux le savent bien désormais, la spécificité de l’événement est d’aborder les questions relatives à la musique et au son au cinéma. À travers une programmation éclectique et exigeante de films courts et longs, des rencontres avec des compositeurs chevronnés ou débutants, des cinés-concerts et des masterclasses, Aubagne devient chaque année le précieux laboratoire d’exposition de la diversité en termes de composition musicale et de design sonore dans les films, ainsi qu’un haut lieu de découvertes des innovations dans ces domaines. Et c’est, bien sûr, le lieu propice aux rencontres avec des professionnels. Dans les couloirs de l’Espace des Libertés, on a d’ailleurs pu croiser cette année quelques personnalités de marque, telles que l’oscarisé Gabriel Yared (Le Patient anglais), le fringant Gaspar Claus (Makala), l’envoûtant Éric Neveux (Persécution) et la pétillante Julie Roué (Jeune Femme).

Notons également que le festival a offert une carte blanche à d’autres festivals européens consacrés à la musique de films : le Festival Short Waves (Poznań, Pologne), le Festival New Directors/New Films (Espinho, Portugal), le Festival du Nouveau Cinéma (Montréal, Québec) et l’International Sound and Film Music Festival (Istria, Croatie). Le représentant de ce dernier, le compositeur croate Ozren K. Glaser, nous a d’ailleurs confié que son festival visait « à promouvoir la musique de films auprès de l’industrie cinématographique nationale », mais que l’engagement des jeunes compositeurs se révélait « encore trop limité ». Or, l’engagement des compositeurs ne va pas sans l’engagement du milieu cinématographique lui-même, malheureusement peu enclin à faire de la musique un enjeu majeur. La nécessité d’évoquer les rapports entre cinéma et musique se trouve néanmoins posée dans l’ensemble des contextes européens, même en France où le financement des compositions musicales originales fait souvent défaut. De façon générale néanmoins, Ozren K. Glaser affirme que dans le contexte balkanique « les relations entre le domaine cinématographique et le domaine musical sont animées par rapprochement positif depuis ces cinq dernières années ». Pourvu que ça dure. Pour que l’ivresse venue du vent, des sons et des notes, se renforce elle aussi.

Si 77 courts-métrages figuraient en compétition à Aubagne cette année, on serait en peine de pouvoir en rendre compte de la diversité de manière détaillée, d’autant que s’y entremêlaient tous les genres (fiction, documentaire, expérimental, animation) et les esthétiques les plus hétérogènes. Tous avaient pourtant un point commun, celui de rechercher un ton très singulier, de trouver la juste cohérence entre la forme et le fond, et surtout entre la sphère visuelle et la sphère sonore. Le festival rend indirectement attentif à ce qui fait la spécificité d’un regard : non seulement sa visualité mais son rythme, non seulement son apparence mais sa force. Quand on parle d’un cinéaste, on relève d’ailleurs avant tout son univers, l’atmosphère intrigante qu’il fabrique, une texture personnelle. Bref, la dimension musicale n’est jamais loin. Elle est même cruciale. Le Festival d’Aubagne permet au fond de susciter une acuité à l’égard d’une culture auditive complexe et méconnue, dont les codes et les langages s’enrichissent constamment.

Mon hypothèse sera donc celle-là : comment les images ménagent-elles un espace de surgissement du son ? On aurait a priori envie de sa poser la question inverse, consistant à savoir comment construire le son à travers une logique d’illustration, voire de dramatisation. Mais, à la manière du mouvement du vent dans les arbres, j’irais plutôt à rebrousse-poil des certitudes pour pointer la manière dont les images semblent faire de la place aux sons, ou bien signifient le monde jusqu’à donner un sens profond à une ambiance, à une somme de cris étouffés, jusqu’au silence révélé. Logique de la sensation, pour reprendre une expression de Gilles Deleuze. Si dans les toiles de l’artiste Roman Opałka, c’est le blanc qui est « mérité », il nous faut saisir dans quelle mesure ici, c’est le silence qui se mérite. Peu de films font ce pari du silence, fondé sur un emploi signifiant de la musique et d’une tonalité intérieure : aussi rares puissent-ils être, c’est auprès d’eux qu’on auraient envie de se lover.

Les Ormes

Disons, pour entrer dans le vif du sujet, que la sphère sonore peut se composer de signes d’un retour du refoulé, comme si à travers chaque bruit distinct s’opérait la possibilité fabuleuse d’émergence d’une réalité qu’on pensait à jamais recalée, exclue du présent. C’est le cas dans le film français Les Ormes de Marion Desseigne-Ravel. Le film offre moins un récit qu’une situation onirique; celle d’un homme d’origine bulgare (joué par Miglen Mirtchev), inscrit dans un contexte où il n’a visiblement pas de ressources financières, pas de reconnaissance sociale, et pas non plus de but précis. L’espace du métro, qui est souvent celui d’un passage nerveux, est investi dans un sens nouveau. Le protagoniste y erre sans finalité, c’est là qu’il fait inopinément la rencontre d’un membre de sa famille, ce dernier ayant pour sa part réussi dans la vie à l’occidental grâce à la fabrication de maisons en bois, et faisant remémorer au protagoniste l’existence d’un jardin originel à partir d’une vidéo montrée depuis un téléphone. C’est également dans le métro que le protagoniste décide finalement de s’asseoir, seul. Il se met à littéralement habiter le métro au sens propre comme au sens figuré. Marion Desseigne-Ravel parvient à renverser l’apparence négative de la situation migratoire — le protagoniste étant porteur d’une double tare : il apparaît à la fois étranger et pauvre — pour nous emmener vers un conte social à la connotation politique évidente, où l’homme se place progressivement dans un devenir-arbre. La métaphore boisée des racines parvient à rappeler aux spectateurs l’épaisseur perdue des apparences, et révéler la beauté dézinguée d’une trajectoire humaine complexe. On notera l’extraordinaire travail du design sonore produit par Benoît Gargonne et Fred Bielle, ainsi que la subtilité remarquable de la musique confectionnée par Julie Roué. Évitant tout manichéisme nostalgique, images (mêlant prises de vue directes et effets spéciaux) et sons s’enchaînent ainsi pour faire surgir de la réalité ses accents d’onirisme. À la façon de Krzysztof Kieślowski dans Blanc, la cinéaste révèle tout le caractère irréel et dramatique de l’espace souterrain tout en restituant au personnage sa dignité antérieurement abîmée.

Dramonasc

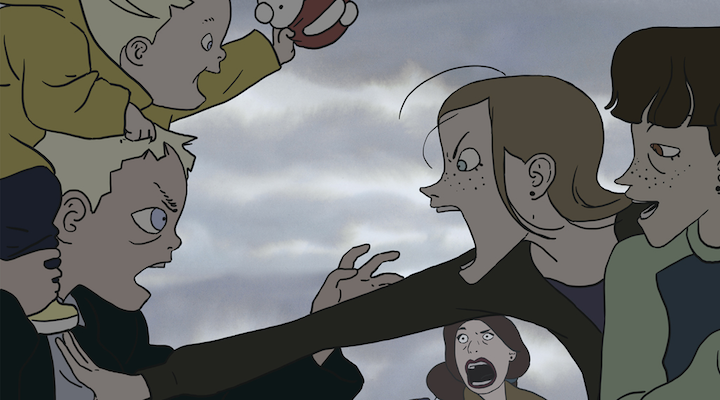

D’autres films emploient les sons comme un filtre à travers lequel se jouent des initiations de jeunesse rurale, un philtre d’amour dissimulant une haine sourde, restée partiellement inexpliquée. On pense au déstabilisant Dramonasc, un film français co-réalisé par Céline Gailleurd et Olivier Bohler. Portée par la musique élégante d’Alvise Sinivia, fameux pianiste adepte de l’improvisation, l’œuvre appréhende l’âge de l’adolescence à travers un naturel confondant. Tous les éléments propres au « film initiatique » y trouvent leur juste place : la rivalité masculine en vue de gagner le cœur du personnage féminin, la prise de risques comme étape dans l’affirmation personnelle, l’atmosphère estivale provoquant une expérience érotique des corps. Il repose sur une mise en scène à la fois gracieuse et électrisante, nourrie d’une constante attention portée aux paysages montagnards alentours. Les cinéastes parviennent ainsi à créer une œuvre aux apparences trompeuses, qui tire sa profondeur de l’atmosphère sonore révélant l’importance des éléments environnants, qu’ils soient macroscopiques ou microscopiques (la friction des peaux, l’herbe foulée, etc.). Comme si le profond silence des regards, en dehors des dialogues, devenait le lieu d’un espoir, celui de partir, de quitter ses conditions, d’appréhender différemment le présent. Musicalité rime donc ici avec vertige. Les dernières images le figurent parfaitement : les cris de l’adolescente forment l’appel en détresse face à la mort possible du protagoniste masculin, ménageant un dernier suspense et donnant tout son sens aux lamentations tragiques, conclues par un (quasi-)silence. Comme si ce silence révélait toute la dimension redoutable de cette fraternité amoureuse. Sonorité en crise.

Plavi Petar

Quelques autres films sont également porteurs de cette crise, puisant leur force dans l’investissement du clivage sonore encore plus affirmé. On y perçoit un balancement surprenant entre cris et silences, entre surenchères et ruptures sonores. À travers cette tension se soulèvent parfois des enjeux sociaux et politiques clairement posés. Le film slovéno-croate Plavi Petar de Marko Šantić, par exemple, raconte la trajectoire d’un jeune homme récemment engagé dans la police qui fait face, au cours d’une intervention de routine où il doit assister l’action d’une huissière de justice, à une situation malheureusement ordinaire : on retire leur télévision à un couple de personnes âgées. Peter ne l’entend pas de cette façon et contrevient, tel Antigone, aux directives de son chef hiérarchique pour rendre leur télévision au couple. Mais la justice doit faire son travail. Démuni, le jeune homme rentre chez lui et s’enferme dans sa chambre. Son supérieur souhaite le réintégrer mais le jeune homme, malgré les problèmes financiers de ses propres parents, décide d’assumer sa désobéissance et de se retirer. Employant le hors-champ comme contre-point à la désintégration quotidienne des valeurs les plus fondamentales, la mise en scène fait preuve d’une maîtrise incroyable dans la figuration du non-dit. Contre les nécessités verbalisées, c’est donc dans un silence éthique que se réfugie le protagoniste, accompagné par la musique discrète et puissante de Davor Herceg. Par-delà les paroles et les injonctions, c’est finalement le silence qui devait être la sphère de l’apprentissage, de la conscience, de l’intégrité.

Les Corps purs

Ce jeu entre verbalisation illusoire et silence de la conscience, on le retrouve aussi dans Les Corps purs, film belge co-réalisé par Bérangère McNeese et Guillaume de Ginestel. On suit ici une escort-girl et son chauffeur, rôles magistralement interprétés par les cinéastes eux-mêmes, dans les rues de Bruxelles. Si le personnage masculin tente d’abord de se confondre avec le silence lointain de la ville, il va progressivement apprendre à parler et à verbaliser son passé et ses désirs. À l’inverse, la protagoniste féminine très en verve, ne comprenant pas l’inhibition de l’homme, va lentement substituer son investissement fragile de l’oralité pour regarder le monde et tenter de se déprendre du tragique de son existence. La mise en scène ici est fabriquée sur des contrastes, tout comme la sphère sonore : les airs d’opéra et les nappes élégantes de Rony Brack au piano contrebalancent au début avec une horreur vécue. Dans l’attente d’une légèreté impossible. La profondeur du film vient du parti pris d’éviter de faire du son (conçu par Guillaume de Ginestel lui-même) une zone d’explicitation de l’action, mais plutôt un espace de silences parlants. On pourrait en conclure par là : le silence n’est pas seulement synonyme d’éloignement, tandis que le verbe ne rime pas forcément avec la compréhension mutuelle. Dans ce film, c’est par le vent, soufflant sur des plages dénudées où l’on danse sans vergogne, que l’empathie naissante entre les deux personnages se construit, émerge de nulle part, dans la paix acquise des regards échangés.

Bien d’autres films auraient pu être évoqués ici, mais ces quelques exemples nous permettent d’appréhender modestement les liens radicaux que peuvent entretenir la musique, les sons et les images. Ou plutôt comment, loin de pouvoir être opposés, ces trois éléments doivent s’entremêler dans un principe émotionnel général, se répondant les uns aux autres pour construire un imaginaire libre puisant dans la réalité sociale pour mieux en révéler la dimension onirique, décalée et sidérante. On se prendra alors à rêver — car de quoi sont synonymes les sons sinon du rêve ? — à l’édition prochaine du Festival d’Aubagne, où quelques notes de jazz au violon pourraient émaner des images pour rendre un vibrant hommage à deux grands faiseurs de vent pour le cinéma : Stéphane Grappelli et le récemment disparu, Didier Lockwood.

Mathieu Lericq