Il y a un an, nous avons rencontré Damien Bonnard au Carreau du Temple, à Paris. Parrain de la première édition du Festival Format Court (avec Philippe Rebbot), il nous a parlé avec générosité de peinture, de mini mondes, de bons scénarios, de rôles de composition, de ses débuts, de piliers (Bertrand Blier, Alain Guiraudie) comme de la relève (Ladj Ly, Sylvain Desclous). Aujourd’hui, il est nommé aux César 2020 comme meilleur acteur pour Les Misérables. Nous publions son long entretien autour de son parcours, de son métier et de sa vision du cinéma.

© James Weston

Format Court : J’ai vu que tu as été l’assistant de la peintre Marthe Wéry. Comment s’est passée cette collaboration. Qu’est-ce que ça t’a apporté à l’époque ?

Damien Bonnard : En fait, Marthe Wéry était une peintre belge qui était un peu la seule femme présente dans le mouvement de la peinture minimaliste abstraite américaine, très masculin à l’époque. Elle est assez méconnue en France, mais son travail est hyper vaste. Elle a une salle d’ailleurs à Beaubourg, située avant celle de Joseph Beuys.

Je l’ai rencontrée quand elle enseignait aux Beaux-Arts de Nîmes. À l’époque, j’y faisais mes trucs, je ne faisais pas vraiment de peinture, je découpais des morceaux de tissus que je collais sur les murs. Elle est entrée dans mon atelier en disant : “Enfin, un peintre !”. On s’est lié d’amitié et elle m’a emmené avec elle à Bruxelles où elle m’a proposé de faire une école qui s’appelle l’ERG (Ecole de Recherche Graphique).

Je suis resté vivre à Bruxelles dans une ancienne usine qu’elle avait achetée pour faire des ateliers. Il y avait d’autres anciens élèves à elle qui vivaient et qui travaillaient là-bas. Petit à petit, elle m’a demandé si je pouvais l’aider car elle avait de l’arthrite aux mains. Il fallait qu’elle se fasse opérer, ce qui voulait dire qu’elle ne peindrait pas pendant des mois, ce qui était juste impossible pour elle. Je l’ai juste aidée en lui facilitant le travail, en préparant des choses pour qu’elle puisse travailler, en transportant ce qui était lourd ou en installant des expositions.

C’est quelqu’un qui m’a apporté beaucoup. La peinture abstraite, pour moi, est celle qui parle le plus du réel. Marthe est quelqu’un qui m’a toujours touché, qui avait une espèce d’énergie, équivalente à dix fois la mienne alors qu’elle avait déjà plus de 70 ans. Elle m’a fait découvrir beaucoup de choses en peinture, m’a emmené dans tous les coins de la Belgique, à des expos, à des vernissages pour découvrir de jeunes artistes. À l’époque, je terminais les Beaux-Arts, je passais beaucoup de temps à lire et c’est un moment qui m’a servi de transition, qui m’a permis de digérer les années d’école que j’avais eues, sans trop savoir ce que j’allais faire, si j’allais être artiste ou pas.

Pourquoi te posais-tu la question de devenir un artiste ?

D.B. : Parce que ce n’était pas certain … Sur une promotion de 20 étudiants qui sortent des Beaux-Arts, une ou deux personnes vivra peut-être de son art. C’est une super école dans le sens où ça mène à plein de choses, ça fournit un bagage à plein de gens qui vont faire des choses dans des arts différents, mais c’est quand même un truc que tu as besoin de digérer car tu apprends beaucoup en quelques années. J’ai fait mes études hyper jeune, je suis sorti à l’âge auquel on y rentre : j’ai commencé à 16 ans ans, j’ai terminé à 23 ans. Je n’étais pas tout à fait fini.

Et maintenant, tu es « fini » ?

D.B. : Non, on continue tout le temps. Mais je sais un peu plus ce que je veux. À l’époque, il y avait plein de choses qui m’intéressaient, je savais que j’avais envie de me retrouver dans l’artistique. Mon grand-père était sculpteur. Je l’avais surtout observé comme quelqu’un d’heureux, un peu fou et en même temps un peu en dehors du monde.

Est-ce que tu as retrouvé ce bonheur et cette folie à travers le cinéma ?

D.B. : Non car, pour reprendre les choses dans l’ordre, après les Beaux-Arts, j’ai fait plein de métiers, des tas de trucs différents. J’ai fait beaucoup de chantiers, j’ai travaillé dans un laboratoire du CNRS, puis j’ai fait de la pêche. Je ne savais pas trop où j’allais, mais à chaque fois ce qui me fascinait, c’était les codes de chaque métier, les univers. Ce sont des fonctionnements différents comme des mini mondes. Et après, quand j’ai décidé de faire ce métier d’acteur, je me suis dit que j’allais retrouver dans chaque rôle le plaisir que j’avais à m’intéresser avant à des mondes inconnus. Je me suis rendu compte que le cinéma rassemblait tous les arts. C’est pour ça que je fais ce métier.

« Les Misérables »

Qu’est-ce qui t’a mené au cinéma ?

D.B. : Il y a deux choses. La première, c’était une pièce de théâtre que j’avais vue un soir. Je m’étais dit que les gens sur scène avaient l’air hyper heureux. Je les ai vus sur scène et hors scène et je me suis dis : « Tiens, ils ont l’air bien ! ».

En même temps, j’étais coursier à Paris, je livrais beaucoup de boîtes de production en scooter. J’ai demandé un jour s’il n’y avait pas de figuration, des trucs comme ça. Et petit à petit, des producteurs me disaient qui je pouvais contacter. La personne qui m’employait comme coursier me laissait assez libre de mon temps. Je pouvais m’absenter pour tourner, ça m’a facilité la tâche de pouvoir commencer à devenir intermittent et être disponible sur des projets de courts-métrages non rémunérés tout en gagnant ma vie en même temps.

Du coup, tu as appris ton métier via la pratique ?

D.B. : J’ai eu quelques cours, j’étais chez Blanche Salant au tout début. Après, j’ai fait des stages, dont un chez Ariane Mnouchkine. J’avais besoin de passer par la pratique. Puis, je me suis inscrit dans certaines écoles : la Fémis, l’ESRA, l’EICAR… J’avais laissé une photo avec un contact pour essayer de participer à des courts-métrages.

Ça a donné des résultats ?

D.B. : Ça a marché, j’en ai fait plein, avec plus ou moins de petits rôles. Mais après, j’ai eu un vrai plaisir à apprendre sur le tas, sur les rôles qu’on me proposait. Ça marchait un peu avec les écoles, et puis j’ai forcé les portes pendant pas mal de temps. De toute façon, j’arrivais de nulle part, personne ne me connaissait, et personne ne m’attendait. Je me suis dit que dans le pire des cas, on me dirait non, donc je contactais beaucoup de directeurs de casting.

Je n’écrivais pas à tout le monde, je regardais des filmographies et, si c’était un cinéma qui m’intéressait, je contactais les réalisateurs. Du coup à chaque fois, j’écrivais un vrai mot qui concernait ce que la personne faisait. Ce n’était pas du copier-coller, je voulais vraiment aller vers des univers précis. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Des fois, ça marchait des années après.

C’était quel type de cinéma qui t’intéressait à l’époque ?

D.B. : Alain Guiraudie par exemple, c’est quelqu’un à qui j’ai écrit après avoir vu Le Roi de l’évasion. Il y avait des choses qu’il filmait que je n’avais jamais vues de cette manière-là, notamment des scènes de cauchemars ou de rêves qu’il filmait comme des choses réelles. Je me suis dit que j’aimerais bien travailler avec lui et je lui ai envoyé une lettre. Il m’a dit qu’il ne l’avait jamais reçue, je ne sais pas si c’est la vérité ou pas, mais 4 ou 5 ans après, j’ai passé un casting pour son film Rester vertical et on a fait ce film-là ensemble.

« Rester vertical »

Comment t’es-tu lancé ?

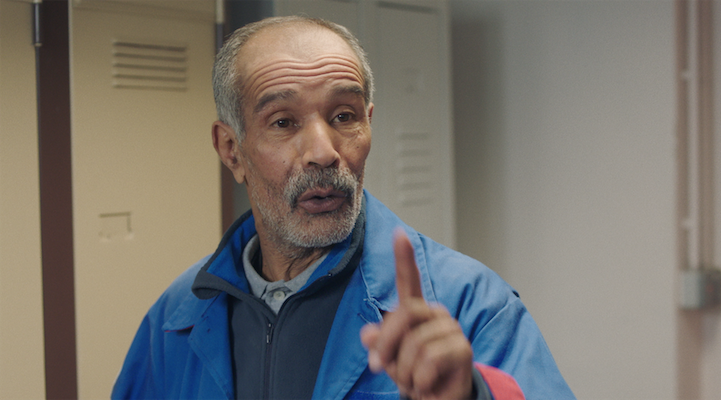

D.B. : J’ai fait beaucoup de figuration pendant quatre ans. Et puis à un moment donné, j’étais mort de peur, mais j’avais envie d’avoir quand même au moins une phrase dans un film. Je passe un casting pour le film de Rachid Bouchareb, Hors-la-loi. J’avais une semaine de figuration et au moment où j’allais faire les essayages et signer le contrat pour la scène de figuration, j’ai juste demandé à la directrice de casting, Judith Chalier, si à la place de la semaine, il n’y avait pas juste une journée avec une phrase. Elle m’a dit : »Mais pourquoi ? T’es acteur ? ». J’ai répondu que j’aimerais bien l’être. Du coup, on a essayé deux textes et j’ai été pris. J’ai eu un rôle pendant une journée dans ce film. Ça a un peu démarré comme ça et après, j’ai demandé à chaque fois si je pouvais non plus faire que de la figuration mais avoir une petite phrase par-ci par-là. Et petit à petit, on m’a proposé un peu plus, des gens me gardaient en tête, pensaient à moi et me rappelaient. Ça s’est un peu construit comme ça.

C’est vrai que dans ta filmographie, à tes débuts, tu n’as pas d’identité, c’est plutôt anonyme : employé de cabaret, loubard, passager de l’avion, fils, gardien, ouvrier, policier …

D.B. : Au début, en plus on ne me confiait que des trucs de policiers ou de voyous. J’attendais avec impatience de pouvoir jouer un père ou un mari, mais ça ne venait pas. Et au début, c’est vrai, je n’avais pas de nom, pas de prénom, j’avais juste des fonctions.

Comment t’es-tu retrouvé à jouer dans Le bruit des glaçons de Bertrand Blier ?

D.B. : Bertrand Blier cherchait les deux voyous du film et Reda Kateb que je connaissais lui a parlé de moi. Je démarrais, Laurent Desponts aussi. Du coup, j’ai eu un rendez-vous avec lui mais je n’ai pas passé d’essais, on a juste parlé. Finalement, il m’a dit : “J’ai envie de te rappeler Bonnard, on verra. » Une semaine après il m’a rappelé et je me suis retrouvé sur le plateau.

Ça, c’était un de mes premiers rôles. J’étais hyper impressionné parce que le mec, c’est un monument du cinéma et le premier jour, la première scène où je devais rentrer dans la pièce avec Laurent Desponds, on devait sortir nos flingues pour tuer Anne Alvaro et Jean Dujardin. Je me rappelle avoir fait trois pas dans la pièce et Bertrand a dit : “Non coupez, coupez, coupez ! ». Puis il m’a dit : “ Mais tu vas jouer comme ça tout le temps ? » Je me suis que j’étais dans la merde puisque je n’avais pas passé de casting. Et en fait, c’était juste pour me détendre car il a vu que j’étais tendu à mort, et d’un coup il a dit : » En fait non je déconne, t’es très bien, on reprend. » C’était un peu sa manière à lui de me mettre dedans en disant : “T’inquiète pas, tout va bien se passer.” C’était pour moi la pression de me retrouver avec un réalisateur pareil et des acteurs qui ont fait plein de choses avant. Il a trouvé une belle manière de m’accompagner. C’est drôle car des années après qu’il m’ait dirigé, on s’est retrouvé à jouer ensemble. Je jouais le fils, lui, le père dans un court (Papa, Alexandre, Maxime et Eduardo de Simon Masnay).

On t’a vu dans des longs mais aussi dans beaucoup de courts ces dernières années. Quel est ton rapport avec le court-métrage ?

D.B. : Je pense qu’aujourd’hui, si je suis dans des longs, c’est clairement parce que j’ai eu ce parcours dans les courts. J’ai fait par exemple un film avec Dominik Moll, Seules les bêtes. Il m’a découvert dans Mon héros (le moyen-métrage de Sylvain Desclous). Il ne m’avait jamais vu avant, ou alors il n’avait jamais fait attention, mais il a vu ce film-là, et c’est celui-là qui a fait que j’ai fait le long avec lui.

« Mon héros »

Dans chaque court, on me proposait des rôles différents, je pouvais aller à des tas d’endroits. Avant le Guiraudie qui fut mon premier rôle principal en long, je n’ai eu que des petits rôles dans des longs-métrages mais, ce que je faisais le plus, c’était les courts-métrages.

Pour moi, avant tout, un court c’est une histoire qui a une durée particulière, et du coup cette histoire sera courte, elle fera 15, 20 ou 30 minutes et c’est sa forme à elle. Ça ne veut pas dire que le film ne dure pas plus longtemps parce que l’on ne peut pas faire plus, mais que cette histoire-là existe dans cette durée. J’ai l’impression qu’on peut être plus libre que dans certains longs-métrages, qu’on peut prendre plus de risques car il y a moins d’enjeux financiers. C’est un endroit où on peut vraiment faire des expériences.

Travailler avec un réalisateur sur un court, c’est aussi un moyen d’accéder au long avec lui.

D.B. : Oui, mais c’est vrai que ça ne s’est jamais fait en pensant à un long derrière. Quand on a fait Les Misérables, on ne s’est jamais dit qu’on ferait un long derrière. Je trouve ça intéressant de continuer à explorer des choses avec des gens avec lesquels tu as commencé. Chacun grandit un peu de son côté, on se retrouve et on essaye de nouvelles choses ensemble. C’est quelque chose qui me plaît.

C’est quoi, un bon scénario pour toi ?

D.B. : J’ai appris, il n’y a pas longtemps, que l’objet du scénario existe aujourd’hui tel quel parce qu’il y avait une époque où les gens qui finançaient les films avaient besoin d’avoir un truc concret. C’était une manière pour eux de se rassurer et de se dire : « Regarde ce qu’on a financé, c’est ce qui est écrit là et c’est ça qui va avoir lieu.” Les scénarios de Buñuel et des autres de sa génération tenaient en général sur une feuille A4 avec 20 phrases : « Une rose tombe d’un bouquet, une femme traverse la rue, une voiture freine… ». Après, ils développaient leur histoire. L’objet du scénario, c’est devenu un truc dont on a absolument besoin mais ça n’a pas été le cas tout le temps.

J’ai fait un film, Thirst Street (C’est qui cette fille ?) avec un jeune réalisateur américain, Nathan Silver. Lui, il avait un scénario qui tenait sur 10 pages, non dialogué. Par contre, il savait exactement ce qu’il voulait jouer dans chaque scène, donc on a passé beaucoup de temps ensemble à s’éclaircir et à se dire précisément ce qu’on voulait jouer, quels étaient les enjeux des scènes. Les dialogues venaient s’ajouter sans que ce soit de l’improvisation car on les décidait à l’avance. Ça, c’était un scénario qui n’en était pas vraiment un, c’était juste une espèce de cahier de route.

« Thirst Street » (« C’est qui cette fille » ?)

Un bon scénario du coup, c’est un bon film aussi. De plus en plus, je me rends compte que j’ai envie d’aller vers le cinéma qui, gamin, me faisait rêver. Le cinéma où on sent que c’est du cinéma, je crois que c’est ça qui me plaît de plus en plus.

Un bon scénario, c’est quand on laisse de la place au spectateur, un truc où on n’explique pas tout à tout le monde, un truc où on essaie de faire ressentir des choses par l’image. J’aime bien quand ça ne parle pas trop. J’ai regardé des tas de trucs sur Hitchcock parce qu’il est passé du muet au parlant. Quand il faisait des films muets, sa mission c’était d’arriver à faire comprendre l’histoire aux gens par les images. Ça se voit dans son cinéma qu’il a travaillé comme ça parce qu’après, dans la plupart de ses films, on pourrait couper le son et comprendre se qui se passe. Et c’est ça que je cherche dans un scénario.

En fait, je trouve ça beau dans les films quand on ne sait pas vraiment d’où viennent les personnages, quand tout n’est pas expliqué et que ça nous laisse notre place de spectateur. Comme lorsqu’on lit un livre et qu’on se crée nos propres images. J’aime tout ce qui se construit dans…

Dans la marge ?

D.B.: Ouais, j’aime bien tout ce qui se construit dans la marge, tout ce qu’on peut aller inventer derrière en tant que spectateur. Il faut que les scénarios et les spectateurs soient libres.

Au cinéma, ce qui est bien, c’est de proposer d’autres vies. Ça m’intéresse beaucoup quand on parle du réel mais avec un petit décalage, avec un petit recul. J’ai l’impression que l’art est fait pour ça.

Comment choisis-tu tes rôles ?

D.B.: Je suis attentif à trouver des rôles de composition, j’essaie d’aller en permanence à des endroits où je ne m’attends pas moi-même et où on ne m’attend pas forcément afin d’explorer de nouvelles choses aussi et puis, c’est ce que je trouve excitant aussi, ce truc de gamin, ce déguisement et cet amusement à croire à quelque chose.

Ça peut être aussi hyper intéressant de jouer ce qu’on est dans la vie, mais le faire tout le temps m’ennuierait vite, donc je cherche toujours des choses très différentes. Ce qui est étrange dans ce métier, c’est qu’il y a des choses qui se passent dans tes rôles qui ont des échos sur ta vie. Il y a même des films qui arrivent dans ta vie à des moments où tu as choisi de les faire et qui parlent où règlent des trucs que, toi, tu as en tête depuis longtemps mais qui sont des trucs personnels. Il y a plein d’émotions dans la vie que je n’ai jamais ressenties mais que maintenant je commence à vivre dans des films. Je commence à me mettre en colère dans des films alors que je n’y arrivais pas du tout et que dans la vie, je ne le fais pas trop. Il y a plein de va-et-vient qui sont hyper intéressants.

Comment arrives-tu à te mettre en colère dans les films ?

D.B.: Je sais pas comment je me mets en colère mais ce n’est pas un truc que j’arrivais à faire avant. Après, c’est des muscles, le jeu d’acteur, en faisant, il se développe. Et même le texte, au début, apprendre une phrase me faisait peur, c’était l’enfer.

En fait, tu fais une psychanalyse payée ?

D.B.: Voilà, exactement (rires) !

Interview : Katia Bayer (assistée d’Elsa Levy et de Pierre Le Gall).

Retranscription : Manon Guillon