Au Festival Anima (Belgique), nous avons rencontré Bruno Collet, sculpteur de métier et réalisateur de nombreux courts métrages, réalisés notamment en stop motion. À l’origine de Mémorable, l’un des 2 films français sélectionné aux Oscars 2020 dans la catégorie “Meilleur court métrage d’animation”, le cinéaste rennais revient sur son parcours, son goût pour la sculpture, ses débuts dans l’animation et nous explique comment il a réussi à concilier ses deux passions. Dans cet entretien, Bruno Collet évoque aussi le sujet risqué de son film (la maladie d’Alzheimer), l’animation encore trop étiquetée « jeune public », mais aussi ses doutes et son envie de passer au format long.

Comment en êtes-vous arrivé à faire de la stop motion ?

Bruno Collet : J’ai étudié aux Beaux-Arts de Rennes et j’en suis sorti en 1990. Pour remonter un peu avant, à l’école, je dessinais beaucoup dans les marges de mes cahiers, je passais mon temps à dessiner. (…) Ma scolarité a été un peu chaotique. A l’époque, les Beaux-Arts étaient accessibles sans le bac, ce qui ça m’a permis de passer le concours facilement.

Je suis allé aux Beaux-Arts avec l’idée de dessiner ou de faire de la peinture et j’y ai découvert la sculpture, j’y ai donc eu un diplôme en tant que sculpteur. En 90, je suis sorti de l’école, je faisais mon boulot personnel et en parallèle des sculptures commémoratives en bronze.

Quelques années après, on m’a appelé pour une publicité en pâte à modeler qui se tournait à Rennes. Il n’y avait personne dans la région qui faisait de l’animation, à part le réalisateur, un ancien copain des Beaux-Arts qui avait fait les Gobelins et qui tournait cette pub à Rennes. Il s’est demandé : “Qui va faire des prototypes en pâtes à modeler ?”. Il a donc appelé deux trois sculpteurs parmi ses anciens amis des Beaux-Arts. On s’est ainsi retrouvé à deux-trois à faire de la pâte à modeler, une matière qu’on n’avait pas maniée depuis la maternelle, et c’est là que j’ai découvert l’animation. Je me suis dit : “Mais c’est génial !”. Et en plus, c’était correctement payé et on avait un statut d’intermittent.

Grâce à cette expérience, j’ai réalisé que je pouvais raconter des histoires, que je pouvais faire bouger mes sculptures, les faire parler, les éclairer comme je voulais. Je passais encore un cap, je passais de la 2D à la 3D : je pouvais mettre mes sculptures en scène. C’était le média absolu pour raconter des histoires, c’était encore mieux que la sculpture.

Dans Mémorable, comme dans vos autres films, il y a un lien assez fort à la sculpture et la matière. On sent l’artisanat, les traces de doigts, l’aspect imparfait…

B.C. : Ce sont ces accidents qui rendent les choses vivantes. On a tellement voulu aseptiser les choses en animation. Quand je regarde les catalogues de festivals, tous les personnages sont lisses tout le temps. Mais… à un moment, la vie ce n’est pas ça.

J’en ai marre de cette question : “Et vous n’avez pas l’impression d’être encore dans l’univers de l’enfant ?” À chaque fois que j’appelle une chaîne de télévision, on me passe le service jeunesse et je réponds que ce n’est pas le bon service. Même au CNC où j’ai déposé un dossier sur Géricault, le peintre qui a peint Le Radeau de la Méduse, on me dit : ”C’est super ! Mais pour les enfants…” . Mais non, en fait, l’animation, ce n’est pas pour les enfants (rires). Il faut que le public bouge aussi.. Il faut que les gens aillent dans les salles.

Depuis quelques années, on remarque que de nombreux courts métrages de fiction et d’animation sont mis en ligne sur internet, y compris certains films présélectionnés aux Oscars. Avez-vous l’impression qu’il y a une conscientisation du public ?

B.C. : C’est quelque chose de nouveau pour moi, Vivement Lundi l’a fait pour Mémorable, sur une durée d’un mois, d’un mois et demi. Le film était visible par tous. Autant, les gens ne vont pas dans les salles autant ils se plaignent qu’ils ne voient plus de courts métrages en avant-programme…

La sélection des Oscars a mis en place des projections dans 400 salles aux Etats-Unis. Ça tourne du feu de Dieu, ça rapporte des milliers de dollars. Plusieurs sociétés se battent pour savoir qui va s’occuper des projections de courts. Certains ont essayé de l’appliquer en France mais personne n’allait à ces séances.

Comment expliquez-vous que ça fonctionne aux Etats-Unis et pas ici ?

B.C. : Aux Etats-Unis ils sont super friands de courts d’animation. Les salles sont pleines, ce sont des adultes qui y vont. Alors pourquoi ? C’est assez culturel, je pense. Le problème, c’est qu’on a du mal à aller au cinéma voir les films d’animation. Dès que c’est un peu pointu, on va dans des salles art et essai. Internet, c’est peut-être une piste, mais après financièrement, comment on retombe sur nos pattes ? C’est un problème économique, car les films d’animation coûtent cher, on a du mal à les monter. J’ai de la chance : France 2 est partenaire de mes courts depuis le premier, ils ont toujours été présents, mais j’ai des projets de longs que je n’arrive pas à monter.

Pendant ces dernières années, vous sentez que ça a été compliqué de faire un long ou vous vous êtes juste senti très bien dans le court ?

B.C. : Je suis resté dans le court, car on m’y laisse une grande liberté. Personne n’est jamais intervenu dans mes histoires. Après on discute, il y a des choses à régler, c’est pour ça que je travaille avec une production, je ne suis pas seul dans mon garage.

Quand trois personnes font la même remarque, il faut se poser des questions, c’est constructif. C’est quelque chose que j’aime bien, ces retours. Mais pour un long, on ne part pas sur un budget en dessous de 3 millions d’euros, en sachant que le public sera très limité, donc comment réussit-on à amortir les coûts ?

Un film comme Mémorable, ça coûte combien ?

B.C. : 230.000 euros et je suis au maximum de ce que j’ai pu obtenir pour un court de 12 minutes.

Comment se forme-t-on à l’animation à Rennes où il n’y a pas d’école spécialisée ?

B.C. : Vivement lundi a mis en place un partenariat avec une formation aux Beaux-Arts de Lorient pendant un an. Tous les professionnels avec lesquels je travaille ont formé une quinzaine de jeunes pendant neuf mois, que l’on récupère maintenant, pour renouveler les équipes parce qu’on est tous de la vieille guerre (rires).

On a tous commencé il y a une vingtaine d’années. Maintenant il y a deux maisons de production à Rennes : Vivement lundi et JPL films. Le fait qu’il y ait deux boîtes qui fassent de la stop motion, du dessin animé, permet aux équipes de faire leurs heures d’intermittence entre les deux. Ce qui a permis, depuis vingt ans, de créer un noyau d’une trentaine de personnes avec lesquelles on travaille régulièrement. C’est ce qui a permis ce savoir-faire, maintenant, on me commande des marionnettes, des décors, …. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur des décors d’un film d’Alain Ughetto qui s’appelle Interdits aux chiens et aux italiens, c’est un long-métrage sur l’arrivée, au siècle dernier, des immigrés italiens en France. On est vingt à travailler depuis plusieurs mois grâce au fait qu’il a vu nos films. On commence à fabriquer pour les autres, c’est très bien, c’est du boulot.

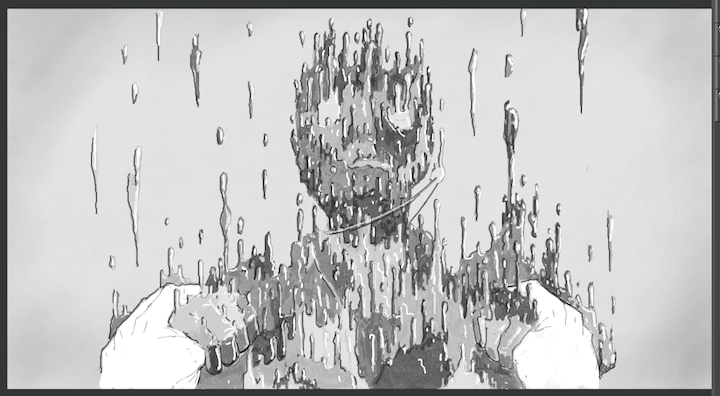

Dans Mémorable, la forme est très changeante. Par exemple, les personnages changent d’apparence, on passe de l’esquisse à des marionnettes beaucoup plus travaillées avec des rides….

B.C. : C’est vraiment lié à l’histoire. Je suis parti du concept que plus on vieillit, surtout avec cette maladie, plus les souvenirs qui sont encore présents sont les anciens souvenirs, ceux de jeunesse. Louis, le personnage masculin est artiste, tout l’amour qu’il a eu pour l’art, pour les peintres, remonte à la surface alors que le quotidien s’évapore. Il lui reste donc ses amours d’adolescent dans une école d’art peut-être… C’est pour ça qu’il y a du Giacometti, du Hopper, du Van Gogh dans la maison. Il remplace par ses anciens souvenirs les trous qui sont laissés dans le quotidien à cause de la maladie. C’est pour ça qu’il y a tous ces mélanges de personnages. À table, il ne reconnaît plus les gens autour de lui. Est-ce que c’est du Bacon ? En tout cas c’est quelque chose de très jeté, très brut, très pâte à modeler. On est dans sa tête, ses fantômes apparaissent, ils lui sont très sympathiques.

C’est très compliqué d’aborder la maladie d’Alzheimer. Comment fait-on pour aborder un sujet aussi difficile sans tomber dans le pathos ?

B.C. : En plus, c’était casse gueule car je me sers quand même du violon dans la B.O. ! Je suis étonné d’ailleurs que le film ne soit pas plus attaqué que ça. Il y a eu quelques critiques un peu acerbes, mais je pense que la clé, c’est l’humour et l’amour. Avant d’être un film sur la maladie, c’est un film d’amour sur un couple. Je pense que c’est ça qui fait passer le truc. Le fait que ça soit en animation aussi, je pense que les gens ne se méfient pas du genre animé du fait qu’ils l’associent souvent aux programmes pour enfants. On regarde le film sans se protéger, je pense qu’il y a encore cette force dans l’animation de pouvoir toucher assez profondément le spectateur puisqu’il ne se méfie pas, comme on ne se méfiait pas des bandes dessinées il y a encore quelques années. Et d’un seul coup, on peut traiter des sujets vraiment violents, graves et réels avec des des documentaires dessinés. C’est une force, ce petit côté jouet. Autant s’en servir du coup pour faire passer un message. Je n’avais pas envie d’être dans le pathos complet. L’humour aux dépens du malade ne m’intéressait pas. L’autre solution, c’était que le malade, lui-même ait de l’humour et s’en serve comme une défense, c’est-à-dire, que dès qu’il commence à perdre pied, dès qu’il se rend compte qu’il est malade, il botte en touche par une blague.

J’ai croisé quelques malades, et un malade dans la rue avec sa femme, il peut faire des farces. Au quotidien, on se rend compte que cette armure est bien abimée quand même, mais cet humour permet de supporter le regard de l’aidant dans le couple. C’est une maladie qui touche Louis, mais qui touche aussi sa femme et ses enfants.

J’ai été très étonné de recevoir des prix du jury jeune, par exemple à Annecy où des 9-13 ans ont décerné leur prix à Mémorable. Je savais que le film allait plaire à des gens de nos âges ou plus âgés, mais en fin de compte, le sujet touche aussi le jeune public parce que le sujet peut concerner leurs grands-parents. Les jeunes sont donc aussi touchés par cette maladie.

Tout ça rend le film touchant. Une fois, une dame m’a dit : “Je ne trouve pas votre film triste mais j’ai pleuré.” C’est exactement ce que je cherchais à faire, le rendre émouvant. C’est une question de dosage. On peut se gourer, un peu trop de sel, un peu trop de poivre et c’est immangeable et on s’en rend compte trop tard. Là, ça fonctionne. Après, j’ai la volonté de couper, si le plan est moyen, je le coupe.

Est-ce qu’il y a des scènes que vous avez dû couper ?

B.C. : Oui, sur la fin. Il y avait un contrechamp qui n’était pas à la hauteur et comme c’était dans la scène finale, il ne fallait vraiment pas en rajouter. Quand c’est comme ça, que ce n’est pas à la hauteur du reste du film, moi, j’enlève. Un plan foireux, ça peut faire sortir le spectateur du film, surtout sur un court où pendant 30 secondes, il va se dire : “Oh mais c’était moche, ça !” Sur un court métrage, on ne peut pas laisser le temps aux gens de faire leurs lacets ou de se moucher.

Le fait de refaire son lacet ou de se moucher, ça veut dire que le film est chiant ?

B.C. : Le film est tellement court que si vous passez votre temps à chercher votre mouchoir, vous loupez le sujet. Soit vous vous emmerdez, mais bon ça c’est de ma faute, soit vous êtes enrhumé, mais vous allez passer à côté de l’histoire parce qu’elle est très courte.

Comment ça se passe entre deux films ? Quel est votre rituel de travail ?

B.C. : Il y a des gens que je vois régulièrement car ça fait 30 ans qu’on travaille ensemble, depuis les Beaux-Arts, donc c’est super agréable. On est tout le temps à l’atelier à Vivement lundi. J’y vais sauf quand je suis en période d’écriture, ou alors les enfants m’embêtent à la maison donc je vais soit dans un bar soit à Vivement lundi !

Normalement, je travaille chez moi, puis vers 16h je pars dans un bar. j’ai du mal à faire passer mon boulot avant autre chose. Il y a quand même une certaine futilité dans ce métier. Le repas du soir est plus important que mon prochain film à ce moment-là.

Comment faites-vous au quotidien ? Vous bossez, vous dessinez, vous écrivez ?

B.C. : J’écris.

Vous écrivez quoi ?

B.C. : Des scénarios, des histoires, j’écris, je réécris. Souvent c’est la troisième version sur le même sujet qui est gardée. Sur Géricault, mon projet de long, il y a 60 pages de scénario. J’ai quand même tout en tête, mais je suis dyslexique donc les fautes d’orthographe… Ca a été l’horreur. Je n’écrivais pas avant, car je faisais…, enfin je fais encore beaucoup de fautes.

Alors comment faites-vous ?

B.C. : C’est arrivé petit à petit. Avec le premier film, j’ai fait mon premier dossier. On m’a dit : “Mais c’est bien écrit.” On ne m’avait jamais dit ça (rires). J’étais très étonné, on m’a dit : “Tu as d’autres films ?” Petit à petit, ça s’est libéré.

Mémorable comporte du dialogue, chose rare dans mes autres films. J’ai l’impression, que, malgré mon âge, je commence à me libérer de plein de choses. Les films sont longs à faire, je me rends compte maintenant que je n’ai plus envie de perdre trop de temps, que je veux aller à l’essentiel. Ce film-ci est assez radical, je n’ai pas l’impression d’avoir fait beaucoup de concessions. Je vais essayer de continuer d’accélérer le processus pour aller là où je veux.

Aller à l’essentiel, c’est quoi exactement ?

B.C. : Vu que je n’ai pas fait d’école de cinéma, comme par exemple les Gobelins, j’apprends sur le tas. Tous les films m’ont permis d’apprendre. Comme je n’ai pas eu de formation, on ne va pas m’attaquer sur un moulage, une peinture ou un mélange. Les choses qu’on a apprises, on les a acquises. Quand on apprend sur le tas, il y a plus de doutes.

Vous avez beaucoup de doutes ?

B.C. : Je suis rempli de doutes, moi. Je n’ai pas de doutes sur mes films mais, moi j’ai des doutes. Le temps et le succès des courts-métrages me permettent de moins douter, et de me dire : “Vas-y, ça a l’air de marcher, de leur plaire ! Et toi, tu touches vraiment ce que tu as envie de faire.” Mais ça a été long comme processus, les films ont toujours marché, je n’ai jamais eu vraiment d’échec. Les Oscars pour moi, ont été bénéfiques.

Pourquoi ?

B.C. : On reste quand même des cinéastes de province. Quand j’ai fait ma première série, c’était pour Canal +. On s’était retrouvé, après, dans les bureaux à fumer un pétard, c’était la grande époque de Canal, celle de « L’Oeil du Cyclone », ….

La grande époque de Canal où il y avait encore des pétards ?

B.C. : Oui (rires) ! À un moment, j’ai dit :”Faut que j’y aille, j’ai un train à prendre”. On m’a répondu : “Ah bon ? Tu vas où ?”. J’ai dit : « À Rennes”. Et là : “Ah ouais, Rennes en Bretagne ?”. Il y a 20 ans, travailler pour Canal et vivre en province, c’était bizarrement vu. Il y a toujours cette petite condescendance. C’est peut-être encore plus le cas pour la fiction, mais ça existe aussi pour l’animation. 90% de l’audiovisuel se fait à Paris.

Du coup, qu’est-ce que vous ont apporté les Oscars ?

B.C. : Le fait que c’est possible. Je revendique tout à fait d’être Breton et d’habiter en Bretagne et de dire “Je fais des films, et si ça ne vous plait pas, ce n’est pas grave, ça plaît à d’autres !” Le film a remporté 50 prix que ce soit en Corée ou en Russie… Peut-être que je vis à Rennes et que je ne sors pas de mon quartier, mais mes films fonctionnent. Ce n’est pas du tout pour bomber le torse, mais ça me rassure à continuer dans la voie que j’ai essayé de tracer. Et les prix participent à ça. Ce ne sont pas les entrées des films…

Ce qui joue, ce sont les prix ?

B.C. : Ah oui, c’est le seul moyen de prendre la température ! Ca permet de savoir où on en est. Où est le curseur ? Ça marche ou ça ne marche pas ? Est-ce qu’on a trouvé son public ? (…) On n’a pas de stars, à part celles qui fait les voix des films d’animation. C’est ce qu’on fait dans certains JT, on appelle Jamel Debbouze parce qu’il a fait la voix sur un film. C’est le seul moyen d’accrocher un peu le téléspectateur.

Alors vous, vous avez recruté André Wilms et Dominique Reymond, deux super stars (rires) ! C’était comment de travailler avec ces deux comédiens qui n’ont pas forcément fait de doublages professionnels ?

B.C. : C’est ce que je voulais ! Je ne voulais pas de gens ayant l’habitude du doublage. Je voulais les enregistrer ensemble aussi. Le plus dur à caler, ça a été au niveau des plannings. André, je le voulais, car je savais qu’il allait jouer l’ironie, le râleur avec une voix qui ne fait pas cartoon. Quant à Dominique Raymond, elle a un éventail tellement large qu’elle pouvait faire peur comme être douce. À un ou deux moments dans le film, on sent qu’elle est à bout. C’était très marrant de travailler avec eux !

L’enregistrement des voix, c’est surtout la première chose qu’on fait dans le film, après l’écriture du scénario et le storyboard, on va caler les lips des marionnettes sur leurs dialogues, mais eux, les comédiens, ne savaient pas du tout ce qu’ils faisaient.

Ils avaient des images ?

B.C. : Ils avaient juste quelques images de l’animatique mais je pense qu’ils ont cru que c’était le dessin animé fini. Ils ont découvert un an après à quels personnages ils avaient prêté leur voix. Je pense qu’ils sont tombés un peu des nues.

Comment voyez-vous le secteur de l’animation aujourd’hui ? Les jeunes viennent-ils vous demander des conseils ?

B.C. : Vu que je n’ai pas fait d’école, je ne peux pas les conseiller là-dessus. Quand on me demande c’est quoi la stop motion, pour moi c’est des films comme King Kong ou Jason et les argonautes (Don Chaffey). Ces films comportent des effets spéciaux qui m’ont nourri. J’ai été élevé avec ça à la différence de réalisateurs plus jeunes. Les effets spéciaux, c’était du rêve car les animateurs de ces films arrivaient à créer des créatures, des mondes qui n’existaient pas. Mémorable, c’est 12 minutes d’effets spéciaux pour moi, d’où le coût particulier du film. Ca me fascine de créer des personnages qui n’existent pas.

Que deviennent les personnages créés après les films ?

B.C. : Ils reviennent physiquement à la production. Moi, je n’ai rien chez moi. La marionnette du dernier soldat de Le jour de gloire est dans le bureau du producteur, mes enfants m’ont demandé récemment pourquoi elle était est là-bas. Pour moi, ce qui a de la valeur, c’est le film.

La fiction, c’est quelque chose qui pourrait vous intéresser ?

B.C. : Quand la stop motion a démarré, je me suis dit : “Mets ton pied dans la porte et peut-être qu’après, tu pourras accéder à la fiction.” Sauf que très vite, on est catalogué dans un style. Pour Son Indochine, j’ai tourné avec des acteurs et je me suis rendu compte que je me suis déformé avec la stop motion. En animation, il y a une telle maîtrise de tout, ta marionnette, tu la places comme ça, tu sais comment elle va être éclairée… Quand tu tournes avec des acteurs et que tu lui dis de mettre sa main là ou là, de tourner la tête, tu réalises que l’acteur n’est pas une marionnette. En animation, je suis le Dieu suprême sur le plateau, avec un contrôle total (rires) !

Propos recueillis par Katia Bayer. Retranscription : Manon Guillon

Article associé : la critique du film

Consulter la fiche technique du film

Voir le film dans son intégralité en cliquant sur ce lien