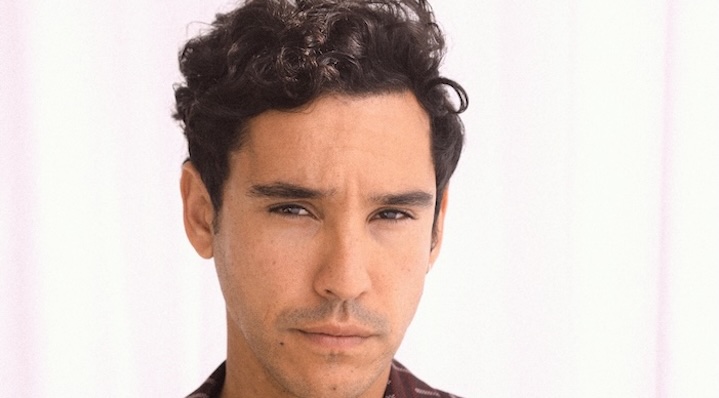

Discrète mais bien là, douce, avec un petit timbre particulier dans la voix, touchante, animée et lucide sur son métier : voici India Hair. Nommée au César du meilleur espoir du féminin pour Camille redouble de Noémie Lvovsky en 2012, on l’a retrouvée dans des films très différents : Petit Paysan de Hubert Charuel en 2017, Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain en 2020, Annie colère de Blandine Lenoir en 2022, Trois amies de Emmanuel Mouret en 2024, .… Mais aussi sur des séries comme Des gens bien et Les enfants sont rois (la liste reste longue, consultez Wikipédia). En courts, on se souvient d’elle dans Le Coup des larmes de Clémence Poésy et dans Queen Size d’Avril Besson (nommé cette année au César du meilleur court-métrage). Alors qu’elle vient de participer à Cannes à la promotion des 10 to Watch, une initiative d’Unifrance mettant en valeur des comédiens et des réalisateurs, elle revient sur ses débuts, son intérêt pour les histoires, son évasion à la campagne et son désir d’écriture.

© KB

Format Court : Vous avez fait confiance à certains jeunes réalisateurs et à certaines jeunes réalisatrices. Avec Avril Besson, vous avez fait un court, Queen size, avant de la suivre sur son premier long, Les Matins Merveilleux. Votre partenaire de jeu est Raya Martigny. Comment a fonctionné votre collaboration ?

India Hair : Avril a commencé à écrire le long-métrages. Ça a commencé il y a environ sept ans, et j’ai été tout de suite attachée à son projet. On a eu du mal à le financer, un jour, elle a décidé qu’on ferait un court-métrage sans financement. Et hop ! Avril est extrêmement pragmatique, débrouillarde, toujours dans la recherche de solutions. On a tourné deux fois deux jours. C’était un très beau moment, il y avait une chef opératrice et quelqu’un au son et c’était tout. Elle a eu envie de rester dans un cadre intime pour le long. C’était un cadeau de faire son film. Le scénario est magnifique, équilibré entre la comédie et les fantômes qu’il traverse. Et puis, ce qui était incroyable, c’était de regarder une actrice éclore. Raya est une grande actrice, mais son premier métier est mannequin. Elle est en train de découvrir autre chose. C’est passionnant à regarder parce qu’elle est ultra intelligente. J’avais vu ça aussi avec Swann Arlaud dans Petit paysan et avec Finnegan Oldfield dans Marvin ou la Belle Éducation d’Anne Fontaine. C’est hyper touchant de voir quelqu’un au travail.

Est-ce que le jeu change lorsqu’on est face à une personne qui donne tout, comme dans un premier projet ? Y a-t-il une forme de bienveillance qui s’installe ?

I.H. : Dans le jeu, non, pas forcément. Le jeu, c’est réagir à ce qu’on reçoit. C’est toujours une question d’authenticité.

Comment vivez-vous la promotion, les interviews, le regard médiatique, la défense de vos projets ?

I.H. : Ce n’est pas facile. Mon cerveau peut vite devenir vide face à certaines questions. Mais cela permet aussi d’approfondir ma réflexion sur ce qui m’intéresse dans ce métier, de réfléchir aux questions des journalistes. Ça m’aide à mieux cerner mes envies, à envisager avec quels réalisateurs je veux travailler. C’est un exercice de collaboration.

Quel regard portez-vous sur les jeunes auteurs ? Êtes-vous curieuse de leurs courts ?

I.H. : Oui, bien sûr. Mais le scénario reste prioritaire. C’est ce qui me touche en premier. Ensuite, je regarde leur travail, si possible. Il faut que j’aie envie de rencontrer cette personne, de m’investir.

Qu’est-ce que vous recherchez dans un scénario ?

I.H. : Être touchée. C’est vraiment ça. Et si c’est un univers que je n’ai pas encore exploré, c’est encore mieux. Mais ce qui m’importe, c’est de comprendre ce que la personne a besoin de raconter.

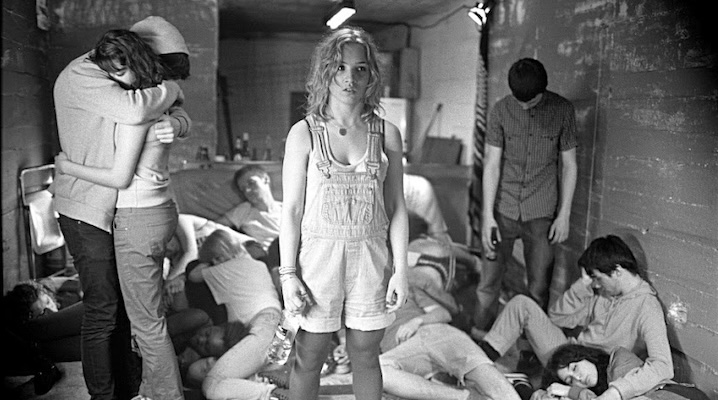

« Queen size »

Vous avez fait un bac littéraire puis le Conservatoire de Nantes et celui de Paris. Ces formations ont-elle été déterminantes à vos débuts ou l’apprentissage s’est-il faut plutôt par les rencontres et les plateaux ?

I.H. : Pour le théâtre, indubitablement. J’y ai beaucoup appris : la technique, la langue, les auteurs. C’était passionnant. Cela m’a aussi appris à m’adapter au cinéma. Mais le vrai apprentissage du cinéma, ça reste quand même le plateau.

Les comédiens de théâtre vous inspirent-ils dans votre jeu au cinéma ?

I.H. : Complètement, surtout quand je vois des acteurs de théâtre au cinéma. Il y a chez eux une forme d’engagement différente. Quand je vois Dominique Valadié, par exemple, c’est bouleversant. Elle aurait pu tomber dans le stéréotype de la maman dans Nos batailles de Guillaume Senez, mais elle est incroyable. Elle incarne un être humain, dans toute sa profondeur. Quand je vois au cinéma des actrices comme ça, qui sont hallucinantes au théâtre, je les trouve impressionnantes, elles ont une force de proposition dans le jeu qui m’impressionne. Il faut voir Valeria Bruni-Tedeschi qui a été formée au théâtre, et qui a continué longtemps à y jouer. Elle amène des choses très différentes dans les films qu’elle fait.

Et à l’inverse, est-ce que l’expérience au cinéma influence aussi votre jeu au théâtre ?

I.H. : Oui, c’est possible. Il y a des allers-retours constants entre les projets : série, théâtre, court, long… Ce qui compte, c’est le projet.

Il y a quelque chose qui m’intéresse beaucoup, c’est comment on appréhende les castings, l’attente entre les projets, surtout pour les jeunes acteurs qui essayent de démarrer. Comment les choses se sont passées pour vous à l’époque ?

I.H. : C’était vraiment très dur. Je ressentais beaucoup de violence dans le fait de ne pas être choisie. On comprend avec le temps que c’est une question d’osmose, d’alchimie. On ne nous dit pas non à nous. On dit non à nous dans un rôle. Le réalisateur ou la réalisatrice doit voir son personnage, le voir en contact avec d’autres acteurs, dans le décor. Mais c’est toujours douloureux. Si, par exemple, j’ai envie de bosser avec quelqu’un et que, finalement, ça ne se fait pas, c’est dur. Mais c’est peut-être moins dur parce qu’on a fait d’autres choses entre-temps. À l’époque, après six mois de refus, sans boulot, je suis partie de Paris. Je suis allée vivre à la campagne. Quand je ne bosse pas, je m’occupe de mon potager.

Et aujourd’hui ?

I.H. : C’est vraiment mon métier, tout simplement. Même si ça ne se concrétise pas, je continue. Je pourrais donner des cours, écrire… D’ailleurs, j’ai commencé à écrire.

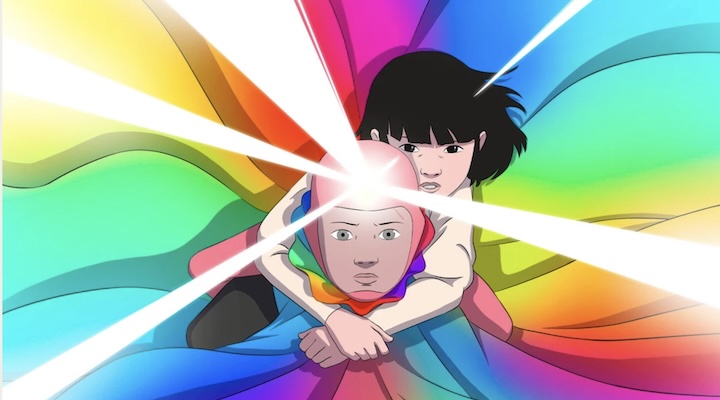

« Jeunes mères »

Qu’est-ce qui vous a donné envie de continuer ?

I.H. : Le besoin de raconter, d’écouter, de partager des histoires. Je pense que mes enfants sont nourris de ça chaque jour. Le cinéma, c’est un outil d’altérité, d’empathie. Ça nous aide à mieux comprendre l’humain. On peut y trouver vraiment du secours.

Cette écoute et cette empathie, c’est quelque chose que vous avez ressenti sur le tournage du film des frères Dardenne, Jeunes mères ?

I.H. : Oui, à son plus niveau. Ce sont des gens profondément gentils, très drôles, humains, ultra à l’écoute. Ils regardent les jeunes acteurs et les jeunes actrices, les écoutent vraiment, sans surplomb. C’est pour ça qu’ils les révèlent si bien. Ils montrent ces personnes telles qu’elles sont.

Je suis très contente qu’on ait parlé de gentillesse et d’empathie dans cette interview en tout cas. Ça fait du bien d’en entendre parler.

I.H. : Ah oui, cool. C’est important de s’intéresser aux gens en tout cas…

Propos recueillis par Katia Bayer