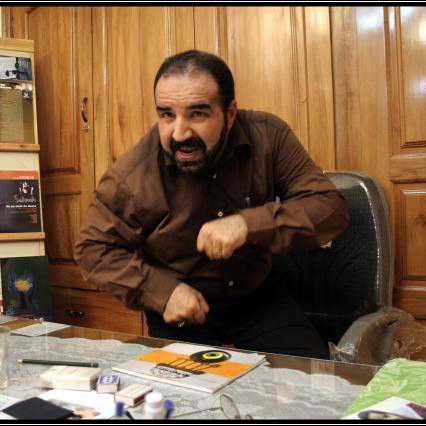

Mahnaz Mohammadi, cinéaste iranienne et militante engagée des droits des femmes, a été arrêtée à Téhéran ce dimanche 26 juin suite à une perquisition de son domicile par les forces de l’ordre. Aucune information concernant les chefs d’accusation ou le lieu de sa détention n’est disponible pour le moment.

Mahnaz Mohammadi est la réalisatrice du film «Femmes sans ombre», pour lequel elle a été primée dans de nombreux pays. Elle a également contribué au documentaire de Rakhshan Bani-Etemad, «Nous sommes la moitié de la population», à propos des élections présidentielles de juin 2009. En juin 2010, Mahnaz Mohammadi est venue à Paris présenter un de ses films (« Travelogue ») dans le cadre d’une journée consacrée au cinéma iranien à la Cinémathèque française.

En raison de son activisme politique et de ses prises de position, Mahnaz Mohammadi est dans le collimateur des autorités iraniennes depuis plusieurs années. Elle s’était déjà vu confisquer ses outils de travail (ordinateur, caméras, etc.) et plus récemment son passeport. Elle n’a ainsi pas pu se rendre à la présentation voici un mois à Cannes du film de Reza Serkanian « Noces éphémères » dont elle est pourtant l’actrice principale.

Le 12 mai dernier à Cannes, à l’occasion de la remise du carrosse d’Or à Jafar Panahi, un débat était organisé par la SRF autour de la liberté d’expression. Mahnaz Mohammadi avait adressé un message, lu alors par Costa-Gavras :

« Je suis une femme, je suis cinéaste, deux raisons suffisantes pour être coupable dans ce pays. Actuellement, je réalise un nouveau documentaire sur les femmes de mon pays. Le combat des femmes pour leur identité est un élément incontournable de leur vie de tous les jours… et la liberté est le mot qui manque le plus à leur quotidien. J’aurais vraiment aimé être parmi vous, chers amis. Hélas, n’ayant pas l’autorisation de sortir de mon territoire, je suis privée de partager cette joie avec vous. Mais j’attends toujours et j’ai de l’espoir ».

Nous demandons la libération de Mahnaz Mohammadi, et dénonçons les attaques faites à la liberté de création et d’expression des cinéastes iraniens.

Les premiers signataires :

Costa Gavras, cinéaste, président de la Cinémathèque française, Gilles Jacob, Président du Festival de Cannes, Reza Serkanian, cinéaste et membre de la SRF, de la SACD et de l’ACID, Oussama Mohammed, Jean-Michel Frodon, Chantal Richard, Christophe Ruggia, Fabrice Genestal, Jean-Paul Salomé, Elie Chouraqui, Bertrand Blier, Jean-Michel Carré, Jacques Fansten, Marceline Loridan-Ivens, Michel Andrieu, Claude Miller, les réalisateurs de la SRF, les Cinéastes de l’Acid…

Signez la pétition sur le site de la SRF

English version : Freedom for Mahnaz Mohammadi

Mahnaz Mohammadi, iranian filmmaker and women’s rights activist, was arrested in Tehran last Sunday June 26th, following a search of her home by law enforcement. No information on what charges she was arrested or where she is detained is available.

Mahnaz Mohammadi’s film «Femmes sans ombre» was rewarded in several countries. She contributed as well to Rakhshan Bani-Etemad’s documentary «Nous sommes la moitié de la population», about the June 2009 presidential elections. In June 2010, Mahnaz Mohammadi was in Paris to present one of her films (« Travelogue ») at a French Cinematheque tribute to Iranian cinema.

Because of her political activism and her positions, Mahnaz Mohammadi has been in the crosshairs of Iranian authorities for several years. She has had her work tools (computer, cameras, etc) confiscated, as well as her passport. She thus could not attend the presentation of Reza Serkanian’s « Noces éphémères » as leading actress a month ago at the Cannes Film Fest.

Last May 12th in Cannes, on the occasion of the awarding of the Carrosse d’Or prize to Jafar Panahi, a debate was organized by the Film Directors’ Guild (Société des réalisateurs de films) about freedom of expression. Mahnaz Mohammadi had then sent a message, read by Costa-Gavras :

« I am a woman, I am a filmmaker, two sufficient grounds to be guilty in this country. I am currently directing a new documentary about the women of my country. The struggle of woman for their identity is an essential element of their everyday life… and freedom is the word that is most missing from their daily life. I would have really liked to be among you, dear friends. Unfortunately, not being allowed out of my country, I am deprived to share this joy with you. But I am still waiting and I have hope. »

We demand the release of Mahnaz Mohammadi, and are denouncing the attacks made to freedom of creation and expression of Iranians filmmakers.

Signers :

Costa Gavras, filmmaker, the French Cinematheque’s President,, Gilles Jacob, Président ofInternational Film Festival, Oussama Mohammed, Reza Serkanian, cinéaste et membre de la SRF, de la SACD et de l’ACID, Jean-Michel Frodon, Chantal Richard, Christophe Ruggia, Fabrice Genestal, Jean-Paul Salomé, Elie Chouraqui, Bertrand Blier, Jean-Michel Carré, Jacques Fansten, Marceline Loridan-Ivens, Michel Andrieu, Claude Miller, The Film Directors’ Guild (Société des réalisateurs de films) filmmakers…

Sign the petition

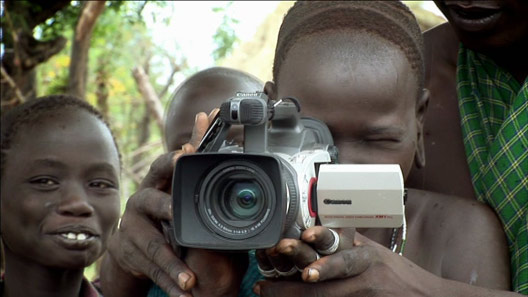

Le Festival Millenium propose depuis 2009 un lieu de rencontres et d’échanges d’idées sur le rôle que le cinéma documentaire pourrait jouer aujourd’hui dans la compréhension et l’expression des individus et des communautés. Ce festival met à l’honneur le travail de documentaristes du monde entier dont l’œuvre cherche à explorer des objectifs qui sont le reflet des grands idéaux de l’humanité, tels que ceux-ci ont été définis par les Nations Unies au début du millénaire.

Le Festival Millenium propose depuis 2009 un lieu de rencontres et d’échanges d’idées sur le rôle que le cinéma documentaire pourrait jouer aujourd’hui dans la compréhension et l’expression des individus et des communautés. Ce festival met à l’honneur le travail de documentaristes du monde entier dont l’œuvre cherche à explorer des objectifs qui sont le reflet des grands idéaux de l’humanité, tels que ceux-ci ont été définis par les Nations Unies au début du millénaire.