Alternant le jeu, la réalisation et la production, Serge Avédikian nourrit un intérêt pour des mots-impacts tels que le court, l’animation, la pulsation, la mémoire, le fragment et la bonne distance. En mai, il obtient à Cannes la Palme d’Or du court métrage pour « Chienne d’histoire ». En juin, le film fait l’ouverture du festival Côté court à Pantin et est programmé dans son Panorama. Rencontre hors-lieu et hors-temps.

Dans ta filmographie, il y a beaucoup de liens avec le court métrage. Soit tu réalises des films courts soit tu joues dans ceux des autres. Qu’est-ce que ce format a pu représenter dans ton parcours ?

C’est intéressant comme question. Personnellement, je n’ai pas abordé directement le court. J’ai commencé en tant que comédien au théâtre et au cinéma. J’ai eu beaucoup de chance de travailler sur des films formidables, avec des metteurs en scène très différents que j’ai beaucoup observés. En 1989, j’ai réalisé mon premier court. « J’ai bien connu le soleil » est un film dédié à André de Richaud, un auteur maudit extraordinaire que j’ai découvert sous les conseils de Michel Piccoli.

Rétrospectivement, j’ai fait finalement peu de films longs. J’ai toujours défendu l’idée que les films courts devaient avoir leur durée, leur temps de pulsation propre. Lorsqu’il est vécu de façon libre, le format court est très, très fort, comme l’est parfois un poème, un quatrin, une chanson, … Le format a été réellement pour moi un espace de liberté mais aussi un espace d’adéquation économique, mentale, spirituelle et rythmique dans la façon dont je voulais m’exprimer. Il se trouve que mon histoire personnelle et familiale est fragmentée : mes parents sont nés en France et sont partis en Arménie, mon grand-père est né en Anatolie et est arrivé en France, moi, je suis né à Erevan et je suis arrivé à Paris. Ce sont des voyages qui fragmentent physiquement le temps et la pensée. Je pense qu’inconsciemment et consciemment, le format court a été une réponse propice à cette notion de fragment.

Tes courts empruntaient à la fiction et au documentaire jusqu’à ce que tu commences à t’intéresser à l’animation. Pourquoi as-tu privilégié ce genre dans tes trois derniers films adaptés de faits réels ou des nouvelles ? Est-ce que la forme a déterminé le fond ou était-ce l’inverse ?

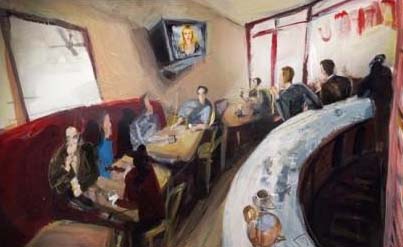

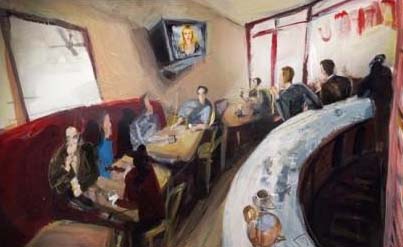

Un artiste se doit d’être à l’écoute de ce qu’il y a l’intérieur de lui et de ses nécessités par rapport ce qu’il veut exprimer. Quand j’ai lu la nouvelle de Raymond Delvax, Quelque part dans le Nord de l’Allemagne, qui a donné le film « Ligne de vie » et que j’ai vu sa peinture, je me suis dit que ce serait une hérésie de filmer en prises de vues réelles l’histoire d’un peintre dont on coupe les mains dans un camp de concentration pour la liberté d’expression. À l’inverse, faire ce film à partir d’une peinture – celle de Delvax – s’est imposé comme une nécessité, en partie parce que j’ai une grande affection pour les peintres et la peinture. J’ai eu envie de raconter une histoire à partir de la suggestion et de la force des lignes picturales, en ayant recours aux nouvelles technologies.

Très rapidement, j’ai compris qu’il ne fallait pas faire de l’illustration ni du collage pour faire un film. Composer une image, c’est y intégrer des matériaux en faisant de telle façon que ça ne se voit pas et que l’alchimie prenne. Avec « Ligne de vie », est né le goût pour les sujets universels, extrêmement forts et difficiles à traiter. Mon film suivant, « Un beau matin », traite de liberté, d’embrigadement, de pensée unique. « Chienne d’histoire » s’intéresse aux rapports au positivisme et aux extermination de masse. Ce sont des sujets qui, pour moi, ne pouvaient pas être traités autrement que par la peinture et l’animation. Je trouve d’ailleurs que le cinéma d’animation permet d’être métaphorique, allégorique. Pour moi, il ne faut pas prendre le spectateur en otage et ne pas retourner la violence contre lui.

Les sujets sont déjà relativement violents, ce n’est pas plus mal d’éviter de projeter des images d’horreur.

Oui. Actuellement, des gens m’écrivent pour me dire qu’ils ont beaucoup aimé « Chienne d’histoire » en le voyant sur Arte et qu’ils vont le montrer à leurs enfants. C’était déjà le cas pour « Ligne de vie ». Normalement, ce sont des sujets qu’on ne montre pas aux enfants, mais c’est ça la vertu de la peinture, de l’animation. Des enfants peuvent sentir qu’il y a une violence très forte dans un film mais qu’elle ne se retourne pas contre eux, qu’il y a une mise à distance par la poésie et l’esthétique.

Tu parlais de nouvelles technologies. Est-ce qu’il n’y a pas un risque de déformer une peinture préexistante en apportant des choses qui ne sont pas propres à l’artisanat ? D’être trop dans la tromperie, le trucage ?

De se perdre ? Mais même dans les prises de vues réelles, « un travelling, c’est politique », comme disait Godard (rires). Je n’irais pas jusque là, mais les choix qu’on fait nous viennent de loin. Ce sont des rapports à l’image, au son, à la forme, au mouvement qui composent avec notre sensibilité. C’est pour ça que comme j’aime la peinture, je travaille plus avec des peintres qu’avec des illustrateurs ou des graphistes, et que quand j’aime le trait de l’un de ces artistes, je le pousse à faire de la peinture et non pas de l’illustration. À moi après de mettre son travail en mouvement et de disloquer les images. Pour les peintres, c’est parfois fastidieux de faire des choses fragmentées afin qu’on puisse les animer, mais au final, on retrouve la peinture qu’ils aiment.

De film en film, tu travailles avec le même compositeur, Michel Karsky. Qu’est-ce qui t’intéresse chez lui ?

Avec Karsky, on a une relation particulière. Ça fait 15 ans qu’on travaille régulièrement ensemble. Il utilise beaucoup la voix dans ses créations : j’ai fait beaucoup de voix en russe, en arménien et en français pour lui. Il a été de mon premier film, « J’ai bien connu le soleil ». C’est un compositeur qui ne travaille avec personne d’autre au cinéma. Il a une façon d’écrire la musique, comme sa mère peignait ou comme je fais du cinéma : par couches, par montage/démontage, par construction mentale. Comme moi, je fuis la plupart du temps la parole dans mes films, j’ai besoin qu’ils soient portés par une dramaturgie musicale et non pas juste par des sentiments musicaux. C’est très différent, c’est ce que m’apporte Karsky.

« Un beau matin »

« Un beau matin » s’intéressait au sacrifice des animaux domestiques. « Chienne d’histoire » semble lui être lié, même s’il se base sur un fait historique. Est-ce qu’un film a pu en déterminer un autre ?

Les choses n’arrivent pas par hasard, elles arrivent parce que des liens se mêlent entre l’inconscient collectif et personnel. Les chiens ont toujours été présents dans ma vie. Comme j’ai eu une vie rurale les six premières années de ma vie, ils ont joué un rôle important dans la peur ou l’apprivoisement des choses. Ça m’est resté. Évidemment, c’est la nouvelle Matin brun (ayant déterminé « Un beau matin ») qui m’a choisi, ce n’est pas moi qui l’ai choisie. Non pas à cause des chats et des chiens mais parce que le thème général m’intéressait. « Chienne d’histoire » est arrivé peu après parce que je connaissais déjà cette histoire et que je voulais la raconter à ce moment-là.

Par contre, le travail et la technique m’ont aidé d’un film à l’autre. Je pense que je n’aurais jamais pu arriver à une forme aussi radicale et épurée dans « Chienne d’histoire » si je n’avais pas dû travailler sur « Ligne de vie » et « Un beau matin ». Après, la vigilance d’un artiste, c’est de ne pas se répéter tout en sachant qu’il se répète de toute façon…

Comment fait-on pour ne pas se répéter dans trois films d’animations successifs ?

Je trouve que les films peuvent être considérés comme une trilogie mais en même temps, ils sont très différents. À chaque film, je travaille avec un nouveau peintre parce que je considère que le sujet appelle une forme nouvelle. En revanche, je garde la base : Chantal Quaglio monte les films, Frédéric Tribole travaille sur l’image, …. On a moins besoin de parler de nos approches techniques, on connait nos pulsations, nos goûts et on se comprend plus vite.

Dès qu’un artiste s’installe dans un savoir-faire, dans des recettes qu’il sait appliquer, dans une méthode trop fermée de travail, je pense qu’il peut améliorer ce qu’il fait mais qu’il se répète. Il ne se transcende pas lui-même, ne prend pas le risque de se perdre de nouveau. Si on dicte trop à un film ce qu’on veut, on finit par le rendre volontariste alors que si on le laisse nous parler et qu’on l’écoute, on commence à être dépassé par lui, et cela devient une vraie relation de corps à corps dont on ne peut jamais totalement prévoir le résultat.

Est-ce que tu as découvert des choses que tu n’avais pas du tout prévu avec « Chienne d’histoire » ?

Oui. J’ai découvert la force de la métaphore. En le faisant, je ne pensais pas que les gens allaient à ce point penser que c’était une métaphore sur le génocide des Arméniens parce que je suis d’origine arménienne et parce que dans le passé, j’ai fait des choses dans ce sens. C’était très clairement un film politique, mais je ne pensais pas que les gens allaient s’engouffrer à ce point dans la question du génocide et du coup s’attacher moins à ce qui m’intéresse beaucoup dans le film (les rapports pervers entre Occident et Orient, entre chrétiens et musulmans, entre positivistes européens et turcs). Tout cela est dans le film alors que le génocide des Arméniens n’y est pas. Le film m’a appris qu’on a beau faire une œuvre radicale, « pragmatique » et politique pour essayer d’aller à l’essentiel, les gens s’attachent plus à ce qui entoure l’objet qu’à son contenu.

Est-ce que le film a été ou va être montré dans les écoles en Turquie ?

Dans les écoles non, mais à l’université, oui. Avant Cannes, je l’ai montré dans trois universités. C’est d’ailleurs après une projection dans une faculté d’Istanbul que j’ai appris que le film allait à Cannes. Je venais de le présenter, on était en plein débat quand à la fin, j’ai vu un texto de Ron Dyens, le producteur : « Yes pour Cannes ! ». Là, ça va plus loin : le film va être montré à la télévision turque, sur la chaîne privée NTV, avec un débat à la clé. Cette diffusion est inespérée, c’est un souhait que j’avais mais que je croyais impossible à réaliser.

Par le passé, tu as eu l’opportunité de fréquenter plusieurs festivals. Qu’est-ce que l’effet Cannes – une sélection, une Palme – a pu t’apporter ?

Il y a plusieurs niveaux de lecture. En premier lieu, l’émotion. C’est une émotion forte d’être reconnu par des pairs qu’on estime, notamment par un jury présidé par Atom Egoyan pour qui j’ai une réelle admiration en tant qu’artiste. Cannes, c’est quelque chose d’énorme. Je ne mesurais pas à quel point c’était mondial : on t’écrit de partout, le film est demandé dans le monde entier, je reste devant mon ordinateur jusqu’à minuit pour répondre à différentes demandes et prendre des décisions dans différentes langues.

Pour l’instant, l’effet Cannes, je le vis au jour le jour. Je le mesurerai plus tard, je pense. En tout cas, ce que j’observe pour le moment, c’est que c’est formidable pour le film. Il va faire des festivals qu’il n’aurait probablement jamais fait, il s’ouvre à des endroits du monde inattendus (l’Asie, les Etats-Unis). D’un coup, les frontières tombent plus rapidement. Cannes est un accélérateur de particules, un amplificateur, une caisse de résonance : ce qu’on dit habituellement se vérifie. Vingt-six copies ont déjà été tirées rien qu’en France. Certaines personnes n’auraient jamais eu la chance de voir le film sans cette ouverture.

Propos recueillis par Katia Bayer

Articles associés : la critique de « Chienne d’histoire », la critique de « Histoire de chiens », l’interview d’Atom Egoyan

Consulter les fiches techniques de « Ligne de vie », « Un beau matin », et « Chienne d’histoire »