Présents pour la première fois en compétition au Festival de Cannes, Saul Freed et Karni Arieli proposent avec Wild Summon une fable anthropomorphe au rythme haletant où se croisent pêle-mêle sociologie, philosophie et écologie. Ici, les messages subliminaux ne manquent pas et chaque plan prend la force d’un lanceur d’alerte.

L’ouverture grandiloquente sur des plans panoramiques place le sujet dans les Highlands islandaises : de grandes plaines où la nature (presque) intacte, vaste et monolithique s’étend sur plusieurs milliers d’hectares. D’une beauté époustouflante, ils donnent, à l’exception de quelques routes et infrastructures près, cette allure des temps ancestraux où seule la nature régnait… juste avant le grand désordre humain !

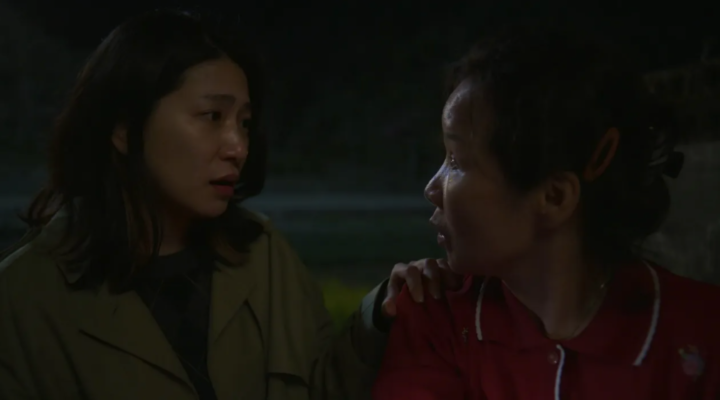

Sur la berge d’une rivière, on aperçoit le corps d’une femme se hissant péniblement hors du courant. Celle-ci porte un attirail de plongée rose fuchsia et lacéré de toute part qui nous laisse un instant circonspect, puis la voix rocailleuse de Marianne Faithfull dissipe le malentendu et souligne qu’il s’agit d’un saumon femelle adulte. L’aspect visuel, en particulier le traitement du visage, met alors le film au carrefour de trois esthétiques distinctes : la fiction, le documentaire et l’animation.

Après Turning (2010), Flytopia (2012) et Perfect World (2016), Wild Summon est le quatrième court-métrage signé Karni & Saul. L’incursion d’éléments d’animation dans la fiction est devenue un leitmotiv du binôme britannique jusqu’à en faire leur marque de fabrique. À l’instar de Turning où l’on percevait la réalité à travers les yeux d’un enfant lors d’un goûter avec trois vieilles tantes, les auteur.trice portaient alors un discours sur les souvenirs de l’enfance et jouait en conséquence avec ses distorsions.

Dès la première minute de Wild Summon, le spectateur signe un pacte avec sa propre perception où il accepte de considérer le personnage, qui est de forme humaine, comme un simple saumon ; de ce fait, Karni Arieli et Saul Freed se servent de l’animation pour déjouer nos repères et triturer ainsi notre entendement.

Postulat farfelu, cet aspect légèrement dissonant va impacter avec force toute notre lecture des événements à suivre, et conférer à certaines séquences une puissance visuelle démultipliée.

Prise sur la fin de son long parcours pour se reproduire et se laisser mourir, l’intrigue démarre concrètement en flashback lorsque nous remontons à la naissance de cette saumon femelle pour cheminer avec elle tout au long de sa vie en accélérée.

Tous les jalons du documentaire animalier étant réunis, nous prenons rapidement nos marques et c’est lorsque le périple de la jeune saumon se fait plus ardu que notre empathie progressivement se déplie.

Dans un contexte qui est le schéma même du cycle de la vie et selon la place qu’occupe le saumon dans la chaine alimentaire auprès des autres animaux et de l’être humain, nous assistons à l’évolution de la jeune saumon dans son habitat naturel. Graduellement, s’offrent à nous ces images bien connues de pollutions fluviales et autres désastres environnementaux ; à la seule différence que l’anthropomorphisme donne ici un caractère d’urgence écologique plus aigu, comme si cela prenait enfin un tour réellement grave et qu’il fallait agir. Notre ressenti est ainsi exacerbé sans relâche et les plans successifs au fil du voyage viennent remettre en question ce qu’on savait déjà : la surpêche prenant soudain des airs de boucherie insoutenable, les piscines d’élevage où sont parqués ces saumons par milliers font alors songer à ces prisons à ciel ouvert qui s’apparentent à des camps d’internement, passés ou présents.

On se retrouve ainsi tiraillé chaque minute entre notre reconnaissance des faits, notre inaction, l’intolérabilité que ces atrocités soient endurées par une entité humaine et la totale cohérence du dispositif puisqu’en définitive, nous sommes dans un documentaire « humanimalier ». Un effet de bouleversement s’opère puisque tout cela devient brusquement visible et donc inacceptable. Comme quoi, l’humain est drôlement fait ; cela tombe bien, c’est le thème du film.

Dans un second temps, on peut s’interroger tout du long par l’impression familière qui se dégage de ces images. Récentes et d’une qualité remarquable, elles prennent déjà un air stéréotypé et l’on sent comme un pied de nez, de la part de Saul Freed et Karni Arieli, à ces documentaires sur drones en 8K qui pullulent aujourd’hui sur les plateformes de vidéos en ligne, et produites par celles-ci. Saul Freed et Karni Arieli reprendraient ainsi à leur compte ces cadres un brin artificiels qui prétendent montrer les choses telles qu’elles sont vraiment et dans ce qu’elles auraient de plus beau, de plus rare, de plus intime et de plus instagrammable. Des films qui passent pour documentaire mais dont le cinéma le plus esthète semble être venu se mêler, comme s’il fallait que la technique vienne sublimer les choses pour les rendre divertissantes. On peut alors légitimement se poser la question d’une technologie, éternellement repoussable, qui deviendrait nécessaire pour faire croire qu’on accède plus facilement aux trésors et aux mystères de ce monde.

L’ensemble de l’oeuvre de Karni Arieli et Saul Freed offre un exemple saisissant de ce que l’animation et la fiction peuvent produire et s’apporter mutuellement lorsqu’elles sont savamment entremêlées. Wild Summon n’y déroge pas et vient sonner le glas de cette indolence dans laquelle nous stagnons face aux incohérences de cette civilisation qui change vite, trop vite et continue pourtant sur sa lancée. Humaine ou animale, quel est le poids d’une vie en définitive ? C’est à cette condition que l’être humain est ici replacé ; le corps éprouvé, abimé et meurtri de la jeune saumon tout au long de son odyssée reflète la dimension animale d’un chemin de vie avec sa légendaire loi du plus fort. Une Mère Nature impitoyable où résistance et survivance sont les maitres-mots et où l’on perçoit en filigrane les règles de vie actuelles de nos sociétés modernes compressées, surexploitées, sur-épuisées… à l’heure où les abattoirs et les piscines d’élevages débordent pour subvenir aux besoins d’une planète de huit milliards de saumons-humains !

Par ailleurs, on peut songer à un court-métrage qui a fait parler de lui lors de la Semaine de la Critique 2021 : Brutalia, days of labour de Manolis Mavris. Ce dernier avait eu recours à un procédé semblable dans une forme de docu-fiction où hommes et femmes reconstituaient le fonctionnement d’une ruche avec ses abeilles ouvrières, ses bourdons et la Reine, bien-sûr. Réglé comme un ballet avec quelques séquences plutôt pittoresques, ce film mettait surtout en exergue les violences et les dérives patriarcales encore bien en place dans nos sociétés. Entre Brutalia et Wild Summon, le monde animal nous en dit parfois plus sur l’Homme que l’humain lui-même.

Exsangue et expirante, la femelle saumon réalise l’impossible et maintient son existence dans ce monde après mille tourments. S’il s’agit de se battre pour son espèce, c’est gagné. Maintenant, qu’en est-il de la nôtre ?

Augustin Passard

Consulter la fiche technique du film