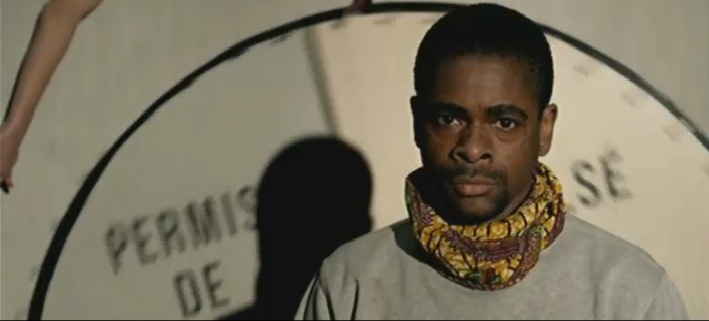

Auteur de « Dripped », un premier film d’animation enlevé, sur la naissance du style « Dripping » par Jackson Pollock, présenté à l’édition 2011 de Paris Courts Devant, Léo Verrier nous parle d’animation, de création artistique et d’accident « heureux ».

Peux-tu nous parler de l’origine de ton projet ?

J’ai commencé à travailler sur ce projet juste après mes études, je voulais réaliser un court métrage et mon passage à l’école de graphisme de Penninghen ne m’en avait pas laissé l’occasion. Le point de départ de cette histoire vient d’une anecdote : je visitais un musée, je n’avais pas mangé, j’avais faim, je voyais les tableaux et ils étaient tous très colorés, et je me suis dit : “Si on pouvait les manger, qu’est-ce que cela donnerait ? ». J’ai alors eu l’idée d’un personnage qui aurait le pouvoir de manger les tableaux, et ensuite, je me suis dit : « Et si le personnage mangeait tous les tableaux, qu’est-ce qui pourrait se passer après ? Si il n’y avait plus rien à manger, du coup il pourrait essayer de peindre par lui-même… ». L’histoire de Pollock est vraiment arrivée à la fin. Le film n’avait pas été pensé pour être à la base un « biopic » sur lui, c’est un pur accident.

Pourquoi avoir situé le film à New York et dans les années 30-40 ?

Une fois que j’avais décidé d’orienter mon récit sur Pollock, j’ai étudié sa biographie, je me suis renseigné sur lui. Il vivait dans le New York des années 30-40, cela m’offrait un bon lieu et une bonne époque pour un court métrage. Quelque chose d’assez typé, d’assez rétro, c’était un bon background pour mon histoire.

Peux-tu nous parler du style d’animation et des techniques employées dans le film ?

C’est de la 2D traditionnelle, image par image, animée sur Flash, donc cela permet d’économiser le papier en dessinant directement sur l’ordinateur. Les décors sont peints sur Photoshop, et il y a un petit peu de 3D par endroits pour faciliter l’animation (par exemple, avec les voitures). J’ai travaillé avec deux animateurs qui ont fait 80% de l’animation du personnage principal, j’en ai fait un peu, plusieurs stagiaires nous ont aidés également. Au niveau du graphisme, j’ai fait tous les décors. Pour le personnage principal, j’avais fait une base et un des animateurs qui était aussi character designer sur le film l’a amélioré.

Concernant le style visuel du film, j’ai été inspiré par certains peintres américains comme Edward Hopper, Norman Rockwell et leurs œuvres de l’époque avec des contrastes de lumière très tranchés, mais aussi par l’animation française comme « Les Triplettes de Belleville ».

As-tu essayé de coller au propos en utilisant dès que tu le pouvais un style « dripping » tout au long de ton film ?

A la base, je devais montrer les tableaux de Pollock, mais on n’a pas eu les droits pour les présenter, du coup, j’ai dû faire mes propres taches. Au final, ça marchait bien, parce que j’ai pu les faire comme je le voulais, je n’ai pas été limité par les tableaux d’origine. En plus, je trouve que cela se mélange bien, les décors avec des couleurs marron, ocre, assez sombres et les taches colorées qui viennent trancher par dessus.

Qu’est-ce que l’animation t’a apporté par rapport à ce qu’un film en prises de vues réelles aurait pu te donner ?

Le film aurait pu se faire avec des acteurs, mais je ne maîtrise pas trop la prise de vues réelles, donc c’était logique pour moi de le faire en animation. Et puis, cela me permettait de dire les choses différemment. Par exemple, en prises de vues réelles, il aurait fallu tourner à New York et créer bon nombre d’effets spéciaux. L’avantage de l’animation, c’est de pouvoir faire tout cela sur ordinateur directement, sans être limité par quoi que ce soit. De plus, l’animation est déjà une forme de graphisme en soi, d’illustration, donc, presque un tableau en tant que tel.

Le fait de (littéralement) digérer les œuvres des Maîtres avant de produire les siennes est-il le meilleur moyen de devenir un artiste pour toi ?

Quelque part oui, Pollock ne serait pas devenu Pollock si justement, il n’avait pas regardé puis digéré toutes ces œuvres, il venait de quelque part, il y avait des courants artistiques avant lui et il les a vus, se les ai appropriés pour obtenir quelque chose de différent. Il a été aussi marqué par le chamanisme, et il y a quelque chose d’assez tribal dans ses peintures. Dans le film, il mange les tableaux, cela donne une dimension cannibale avec laquelle je trouve amusant de jouer. A la fin, Pollock devient sa propre peinture…. J’imagine que cela doit être le fantasme de plusieurs peintres de se transformer en leur propre œuvre.

Qu’est-ce que Pollock t’a procuré comme émotions en tant qu’amateur d’art ? Pourquoi avoir choisi cet angle de sa vie (la naissance du dripping) comme histoire pour ton film ?

Ce qui m’a intéressé, c’est tout le contexte de sa vie. C’était quelqu’un d’assez violent, impulsif – un peu comme le personnage du film – et forcément, cela se ressent dans sa peinture. Il se fichait de savoir si c’était beau, son travail reflétait sa vision du monde, une projection de son esprit sur la toile.

Dans le film, au moment où le personnage principal se met lui-même à la peinture, il rate son premier tableau, puis de rage, crée une deuxième œuvre particulièrement réussie qui lui ouvrira les portes des musées. Que signifie cette scène clé pour toi ?

Le personnage meurt de faim, il doit faire quelque chose, il essaye de peindre sans savoir le faire, de recréer ce qu’il a déjà vu quelque part (corbeille de fruits, nature morte), mais n’y met pas son âme. La toile est ratée. Il a faim, il est plein de rage et quand il arrive à projeter cela sur la toile pour devenir Pollock, il se rend compte que les taches qu’il a faites par accident sont belles car elles expriment ce qu’il ressent à ce moment-là.

Néanmoins, j’aurais aimé pouvoir développer plus ce passage mais j’ai manqué d’un peu de temps et d’argent. Je voulais amener le personnage encore plus loin et le faire tomber dans une sorte de spirale d’échecs liés à sa situation.

Il y a plusieurs niveaux d’interprétation dans le film, qu’en penses-tu ?

Il y a effectivement plusieurs niveaux de lecture. J’avais préparé quelques thématiques au départ mais d’autres se sont ajoutées au fur et à mesure. Par exemple, quand le personnage principal commence à peindre par lui-même, il n’y parvient pas. Au début, je voulais juste en faire une scène un peu comique et je me suis rendu compte qu’il pouvait y avoir une deuxième lecture, et c’est ce qui s’est passé pour la plupart des scènes du film. Ce fut une bonne surprise pour moi. Un peu comme pour Pollock…

La fin du film est-elle une sorte d’happy end ou un genre d’ironie mordante ? Est-ce que voir ses toiles accrochées dans un musée est un accomplissement en soi pour tout artiste ?

Pour moi, c’est un happy end, mais je ne suis pas vraiment rentré dans ce genre de subtilités. Il y a une part d’ironie toutefois ; ce qui intéressait Pollock, c’étaient ses œuvres, il se fichait de savoir comment celles-ci étaient appréciées. Ce qui comptait pour lui c’était de peindre des tableaux. S’il est devenu célèbre, c’est malgré lui.

En écrivant le scénario, j’ai mis du temps à trouver une fin qui me satisfaisait. Une des premières fins était de montrer Pollock dans Central Park, en train de se faire « une tartine de dripping » qu’il déguste. Il rencontrait alors un agent et faisait tellement de tableaux qu’il ne pouvait pas tous les manger, donc il les distribuait aux musées pour se faire pardonner d’avoir mangé toutes les autres toiles. J’ai finalement renoncé à cette fin et j’ai préféré quelque chose de plus percutant : Pollock se transformant en taches de peinture.

Comment as-tu travaillé avec ton compositeur, Pablo Pico ?

Pablo Pico, mon compositeur, a l’habitude de travailler sur des films d’animation, notamment avec l’Ecole des Gobelins. Nous sommes assez vite tombés d’accord sur le style à adopter. c’est quelqu’un qui s’adapte facilement. Il a bien compris l’univers que je voulais créer et a fait appel aux musiciens qui correspondaient le mieux au style recherché. La musique du film est inspirée de musiques de films américains, comme “Arrête-Moi Si Tu Peux”, plutôt enlevées, rythmées, jazzy et orchestrales.

Comment as-tu réussi à financer ce film ?

J’ai monté un dossier, je l’ai présenté à la Fondation Lagardère qui offre des bourses aux projets artistiques notamment en animation. J’ai eu la chance d’en gagner une et de recevoir un budget pour le film. C’était bien mais insuffisant pour faire le film. J’ai donc contacté Chez Eddy qui a pris le projet sous son aile. Nous l’avons présenté aux chaînes de TV, au CNC, etc., mais nous n’avons pas reçu d’échos favorables. Le bon côté des choses, c’est que nous avons pu faire le film en complète autonomie même si nous aurions pu aller plus loin avec plus de moyens.

Quels sont tes projets en cours ?

J’ai deux projets d’animation en route. Le premier est un film à partir d’une fausse biographie des sept nains de « Blanche Neige ». Enfant, j’étais très intrigué par ce qui pouvait pousser sept mecs à vivre dans la forêt et bosser dans une mine ! Le deuxième projet s’articule autour d’un couple de vieux dieux romains qui vivent dans un petit pavillon de banlieue et qui décident de partir en voyage à Rome pour retrouver la trace de leur glorieux passé. En arrivant en ville, ils ne reconnaissent plus rien mais recroisent un vieux pote, Apollon, devenu un clone de Berlusconi, et qui leur propose de participer à un jeu télévisé. Cela va prendre du temps pour trouver les fonds nécessaires pour ces projets. Je pense en produire un avec Chez Eddy et pour l’autre, on verra bien…

Propos recueillis par Julien Savès et Julien Beaunay

Article associé : la critique du film

Consulter la fiche technique du film