Géorgien de nationalité, ce jeune réalisateur de 29 ans a la culture occidentale pour affinité élective. Venu présenter « Aprilis suskhi » dans la capitale auvergnate, le cinéaste s’en est sorti avec une Mention du Jury International. Un beau début pour ce film politiquement humain. Brève rencontre.

D’où vient ton intérêt pour le cinéma ?

Plusieurs choses m’ont amené au cinéma. C’est ma mère qui m’a fait connaître les classiques. Je me souviens très bien, étant enfant, vers 13 ans, elle m’avait conseillé de regarder un film qui passait à 1h du matin. Ce film c’était « Andreï Roublev » de Tarkovski. Je l’ai regardé et j’ai adoré. Par la suite, ce fut « Intervista » de Fellini. J’ai trouvé ce film tout simplement génial et je me suis dit que le cinéma était un moyen d’expression parfait qui me permettait de concrétiser des sensations, des sentiments.

C’est donc Fellini qui t’a donné envie de devenir réalisateur ?

Oui, mais pas seulement. Il est évident que le fait d’être issu d’une famille d’acteurs (ma mère, ma sœur) a facilité mes choix même si, au tout début, je dois avouer que je ne voulais pas vraiment devenir réalisateur. C’est pour cela que j’ai étudié les langues et la littérature à l’Université de Tbilisi avant d’entrer à l’école d’art dramatique. Par ailleurs, j’ai fait la connaissance de l’acteur Mel Raido, lors de son passage à Tbilisi. On est devenu amis. Quand il est rentré à Londres, j’avais envie de lui écrire une lettre mais je ne savais pas vraiment comment le faire de façon originale alors j’ai eu l’idée de lui consacrer un film, « Listen to Chopin ». C’était un peu une sorte de lettre cinématographique en hommage à notre amitié. Il a été très ému. Le film a été fort apprécié par la critique et moi j’ai beaucoup aimé l’expérience de passer derrière la caméra. C’est comme cela que ça a commencé.

Tu es venu ici à Clermont pour défendre ton dernier film « Aprilis suskhi ». Peux-tu expliquer la genèse de ce court métrage ?

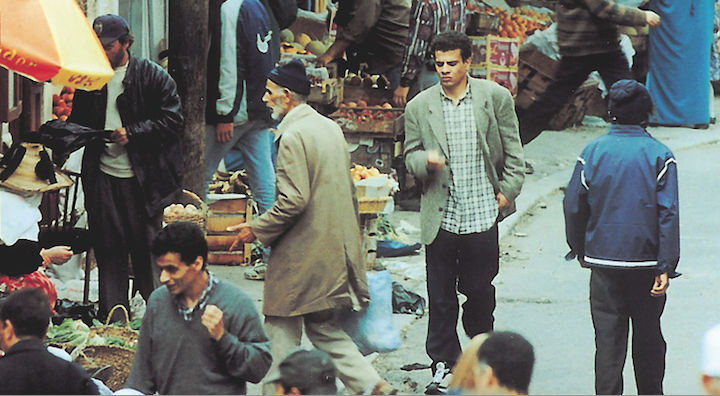

J’avais 8 ans lorsque j’ai vu les tanks et les soldats russes, pour la première fois. Dans les rues de la ville, ils m’ont apparu comme des sortes de monstres venus d’ailleurs. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. C’est ma grand-mère qui m’a réveillé vers 4h, le matin du 9 avril 1989 et m’a demandé de me tenir à côté de la fenêtre. J’imagine qu’elle avait peur et qu’elle ne savait pas comment réagir. Tout était calme et inquiétant en même temps. Et puis, j’ai vu un tank passer. C’était complètement surréaliste. Jamais je n’oublierai cette image. Surtout que sur les 22 morts, deux étaient proches de la famille de mon instituteur. C’est dire que l’évènement m’a touché. Du coup, j’ai eu l’idée d’en faire un long-métrage.

Un long-métrage ?

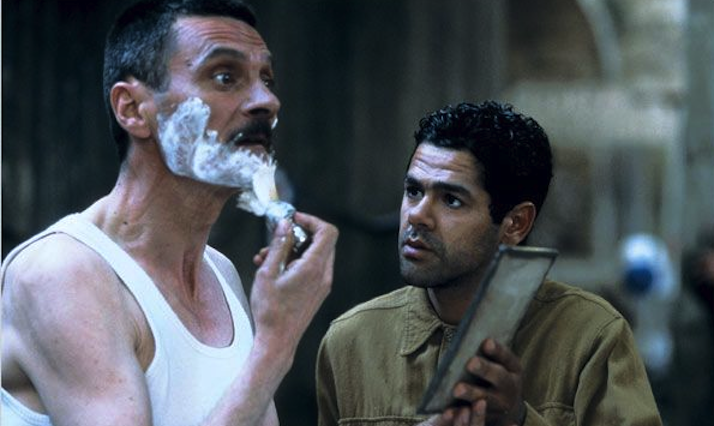

Oui. J’y développais davantage le personnage de Petrovich, le soldat russe du film, lui donnant un passé plus conséquent. Mais après réflexion et discussion avec le producteur, on a décidé de se focaliser sur la rencontre du danseur et du soldat pendant les émeutes.

Penses-tu que la forme courte sert mieux le propos du film?

Certainement. Elle permet d’aller droit au but.

En parlant d’aller droit au but, ton film est assez politique, non ?

Oui et non. Il est vrai qu’en Europe, il est vu comme cela mais je préfère dire que c’est avant tout un film humain.

Oui, mais le fait d’avoir choisi le contexte des émeutes du 9 avril 1989, n’est pas innocent.

J’ai pris ce contexte pour les raisons évoquées avant. Mais pour ma part, je ne parle que de la vérité. J’aime beaucoup la culture russe mais à côté de cela je pense sincèrement que le fait d’envahir un territoire qui ne vous appartient pas est une injustice. Et c’est aussi cela que j’avais envie de transmettre en faisant ce film. Mais je le répète, pour moi, c’est un film sur une rencontre de deux personnes qui partagent un sentiment semblable. C’est un film optimiste sur la fibre humaniste qui se trouve en chacun de nous.

Est-ce pour cela que tu as opté pour l’esthétisme du noir et blanc ? Pour mettre en valeur le côté humain ?

En fait, l’idée du noir et blanc n’est survenue que vers la fin, au début je pensais vraiment tourner en pellicule couleur. Puis, je me suis dit que le noir et blanc apportait le côté vieillot de l’époque soviétique ce qui me faisait penser à mon enfance. Le quartier où l’on a tourné le film est un des derniers quartiers de Tbilisi ne possédant aucune construction neuve, c’est pour cela que je l’ai choisi. Le noir et blanc convient bien à cette envie de faire revivre le passé.

Ca permet aussi une atténuation de la violence. D’ailleurs, tu ne la montres pas vraiment la violence.

Effectivement, je ne suis pas le genre de réalisateur qui aime la montrer de façon frontale. Je pense qu’il y a des choses que l’on peut montrer autrement, au cinéma. Rarement les cinéastes arrivent à être justes dans l’exhibition de la violence. Seul un film comme « Bloody Sunday » de Paul Greengrass la montre avec justesse pour des raisons politiques. Mais dans le cas de mon film, comme il s’agit plus d’un instant humain, je ne voulais pas montrer la violence. Elle est de toute façon suggérée et la suggestion est plus forte que la confrontation, je trouve.

Il y a une scène dans ton film qui est assez marquante. Celle où la grand-mère ouvre la fenêtre et fait face à un jeune homme qui a les bras en croix. Elle lui demande s’il va bien. Et pendant quelques secondes, on ignore complètement que des soldats russes sont en train de le fouiller. Ce moment paraît tellement vrai.

Oui, j’aime beaucoup cette scène. Je pense que j’essayerai tout au long de ma carrière d’être honnête et vrai. Parce que je pense que le plus important est de rester honnête, en art. Les meilleurs réalisateurs sont justement ceux qui ne mentent pas. Prenons l’exemple de Michael Haneke, qui est un grand cinéaste, assez difficile à comprendre, à mon avis. Il faut bien avouer que dans certaines scènes de ses films, il est tellement vrai. Il n’a aucun complexe à dire les choses de façon extrême, comme on n’en a pas l’habitude et j’aime beaucoup cela. Il faut oser dire les choses comme on les sent.

A propos d’art, peux-tu nous éclairer sur ton choix de la danse traditionnelle géorgienne présente dans le film ?

Cette danse, et spécialement le mouvement du jeune danseur et fort apprécié par Petrovich est très symbolique, en Géorgie. Il n’y a pas de geste plus populaire que celui-là. Par ailleurs, j’ai toujours pris l’habitude de terminer mes films par de la danse ou de la musique. J’adore la danse. C’est une des choses les plus belles qui soient, vraiment. Je pense aussi que c’est un très bon moyen d’exprimer l’ironie de la vie. Quand je montre la danse dans mon film, c’est une manière toute personnelle d’être ironique par rapport à un contexte donné.

Mais à travers cette danse, n’y a-t-il pas aussi l’affirmation d’une opposition ?

Evidemment. Cette danse traditionnelle révèle d’une certaine manière la fierté d’un peuple, de sa culture et de ses traditions face à l’envahisseur.

Est-ce facile de réaliser des courts métrages en Géorgie ? Existe-t-il une industrie cinématographique comme en Asie ou en Europe ?

A dire vrai, c’est très difficile de faire des films en Géorgie. Après la guerre, au début des années 90, l’industrie culturelle était à peu près morte. Depuis quelques années, ça commence à se réveiller et à bouger. Mais on peut dire que le pays sort à peu près 3 ou 4 films non commerciaux par an. En ce qui concerne mon film, j’ai eu de la chance d’avoir été aidé par un producteur motivé même si j’ai dû payer beaucoup de choses de ma poche. On n’avait que sept jours pour tourner le film. Beaucoup de gens ont travaillé bénévolement parce que l’on ne pouvait pas les payer.

As-tu l’intention de réaliser un long-métrage ?

Oui. Je suis en train d’en écrire le scénario. Mais je vais certainement continuer à réaliser des courts métrages, en attendant.

Propos recueillis par Marie Bergeret

Article associé : la critique du film