Au cours de ce marathon des festivals, glissé entre Cannes et Coté Court, le Centre Wallonie-Bruxelles organisait, pour sa 30ème édition, le festival du Court en dit Long. Du 31 mai au 4 juin 2022, ce festival dédié aux courts-métrages belges francophones mettait en valeur cette année 36 films répartis sur sept programmes thématiques : films d’écoles, version originale, LGBTQ+, des réalisatrices, de l’étrange et des premiers films.

Comme lors de chaque édition, la sélection comprenait à la fois des films d’écoles et d’ateliers (INSAS, IAD, Ensav La Cambre, Caméra-etc., AJC), des fictions, des animations, des films expérimentaux, des courts métrages soutenus par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des films auto-produits ou co-produits avec la France.

Présent tout au long du festival, Format Court revient sur ses coups de coeurs et quelques lauréat.e.s de cette édition anniversaire. Parmi eux : Ka Me Kalu de Flonja Kodheli (Prix du public et Grand Prix ex-aequo), Balaclava de Youri Orekhoff (Grand Prix ex-aequo) et Masques d’Olivier Smolders (Prix du 30ème festival).

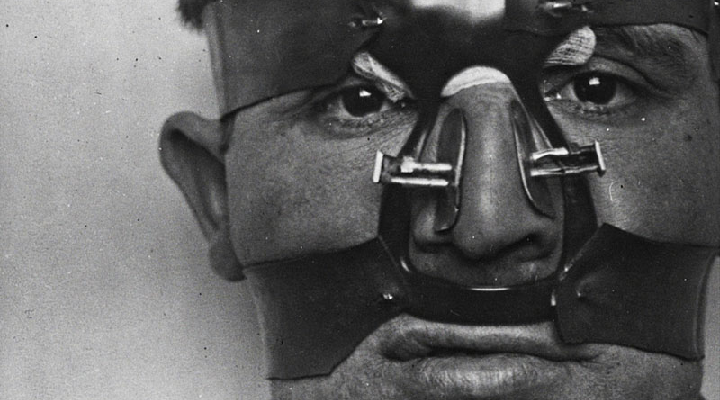

Masques de Olivier Smolders

Habitué du festival et du CWB, Olivier Smolders évoquait déjà dans une interview accordée à Format Court en 2014, le pouvoir « fascinant » de l’image. Avec Masques, le réalisateur belge,

rompu à l’exercice du court-métrage, continue de creuser ce sillon en abordant cette fois la perte du visage de ceux qu’on aime et le rituel des masques comme passeurs vers l’au-delà.

Frère ainé du peintre Quentin Smolders avec qui il collabore depuis de nombreuses années, le réalisateur faisait part dans une autre interview (réalisée en 2020) des germes de ce projet à travers une collection de masques réalisée par son frère et de la façon dont il s’était approprié cet univers pour en faire un film : Masques.

Celui-ci s’ouvre en amont de sa réflexion sur les images de deux arbres frappés par la foudre, laissant derrière eux une quantité phénoménale de bois dont Olivier Smolders se sert visuellement pour amorcer son discours. Témoignant d’une expérience intime, il fait part de ses impressions lorsqu’à la mort de son père, il était spectateur du « masque » que la mort venait lentement poser sur ce visage familier. De là, le bois brut se fait bois sculpté et nous basculons dans une analyse du masque dans toute sa dimension mystique et ancestrale.

Tout au long de l’œuvre, la voix d’Olivier Smolders constitue le fil rouge auquel se raccrocher dans ce musée pour des cœurs bien accrochés et le texte, écrit par le réalisateur, peut faire songer à certains écrits de Christian Bobin où la connaissance de cultures anciennes, la spiritualité et la nature révèlent un lien intime.

Le masque sculpté devient masque mortuaire, l’occasion pour Smolders de convoquer le souvenir de cette fameuse « inconnue de la Seine » et son ironie du sort bouleversante un siècle plus tard. Puis, les masques de plâtre se font masques de chair et vient alors sans détour ce que la France post-Grande Guerre cherchait tant bien que mal à dissimuler.

À la vision des images de rescapés de 14-18, notre réaction est anticipée par Smolders qui nous incite à réorienter notre regard, dans un élan d’empathie, plutôt que de détourner instinctivement la vue. Porter le regard quelques centimètres au-delà de la meurtrissure et plonger dans les yeux de ces survivants dévoile leur émotion poignante et le décalage dichotomique qu’il peut y avoir au sein même d’un visage.

Une impression qui jalonne tout le film mais qui apparait de façon flagrante à cet instant, c’est la conception du visage comme une interface. Surface d’émission et de projection qui se fait masque et devient le médium entre l’intérieur et l’extérieur. Ces masques, qui témoignent d’une absence de

reconnaissance et où la mutilation prend toute sa place, montre que l’on passe à côté de l’essentiel en ne focalisant son regard qu’à un seul endroit.

Ainsi, en Otto Dix des temps modernes ou à l’image de ces prothésistes de l’époque qui, dans une détermination remarquable, mettaient tout en oeuvre pour réinsérer ces gueules cassés au sein de la société, Smolders ré-humanise post-mortem ces martyrs que leur « masque » avaient trop aliéné.

À la manière d’un archéologue qui étudierait l’être humain à travers ces vestiges matériels, Olivier Smolders progresse dans son propos en mettant au jour des pratiques photographiques du début du XXème siècle, qui relevaient, pour certaines, de rituels mortuaires où il convenait d’immortaliser

la famille en compagnie du défunt tout juste décédé. Notre regard contemporain sur ces photographies centenaires induit de facto une mise en miroir et fait aboutir en quelque sorte la réflexion menée par Olivier Smolders. Jusque là, il questionne le pouvoir de l’image qui apparait ici sous toutes ses formes (fixe, mouvante, en noir et blanc, en couleurs, anciennes, récentes…) et tous ces éléments tissés ensemble amènent plus de questions que de réponses.

Ce faisant, Smolders s’adresse directement à nous et prend très au sérieux son interlocuteur-spectateur, remettant le choc au bon endroit, et réalise ainsi une remise en question très en profondeur sur notre rapport à l’image et à la confiance qui nous lie à elle. Un rapport individuel, conformé par le dictat d’internet et de la télévision, mais par extension celui d’une société toute entière où la désinformation et le manque de point de vue règnent en abondance.

Adepte du cinéma de Chris Marker, l’habileté de Smolders à conduire un récit dans un documentaires d’archives entraine l’adoption de son point de vue comme étant le nôtre. Comme on dirigerait un enfant qui fait ses premiers pas, il nous tient du bout des doigts et nous guide dans sa réflexion personnelle, augurant des territoires nouveaux sur la conception de l’image comme le ferait un Deleuze ou un Didi-Huberman.

Ka Me Kalu de Flonja Kodheli

D’origine albanaise, la jeune réalisatrice Flonja Kodheli a décidé de consacrer son premier court-métrage aux thématiques de l’exil politique et des stigmates qui en découlent. Dans une interview à paraître, elle nous fait part des motivations intimement liées à son histoire et de son approche

sur les séquelles d’une dictature qui reste méconnue en France.

De retour à Bruxelles pour les obsèques de sa grand-mère, la jeune Stela (interprétée par Flonja Kodheli elle-même) vient accompagner sa mère dans l’épreuve du deuil. Rapidement, la jeune femme devient témoin d’un comportement inhabituel voire pénible de la part de sa mère à l’égard du monde qui l’entoure. Dans les premières minutes, la réalisatrice use avec parcimonie des dialogues, les restreignant au strict nécessaire, en laissant la parole aux images. Ainsi, nous faisons irruption dans le quotidien de Maria, la mère, dont l’appartement semble être resté dans son jus des années 70. Verrous à chaque porte, rideaux occultants, décors typés, dialogues en albanais, … : tout est réuni pour donner l’effet d’une enclave hermétique et passéiste dans notre monde actuel.

Geste d’abord, parole ensuite, tel est l’articulation subtile du film. Qu’on soit plus ou moins au fait de l’Histoire albanaise, Flonja Kodheli joue avec notre appréhension des signes et met en place des situations où les réflexes de la mère nous apparaissent dans toute leur étrangeté. La conversation dans la salle de bain toutes vannes ouvertes, très significative à cet égard et qui frôle la cocasserie, donnant presque des allures de film d’espionnage, indique que les personnages n’évoluent pas dans un univers ordinaire.

L’action prenant place dans la Belgique d’aujourd’hui, on retrouve malgré tout dans Ka Me Kalu, cette ambiance si particulière où la méfiance règne et où la vérité n’a d’autre espace de déploiement que le chuchotement. On peut songer alors à La Vie des autres de Florian Henckel où l’on voit à quels recours étaient alors tenus les habitants du Bloc de l’est durant la Guerre froide. Cette époque, qui ne semble pas encore avoir livré tous ses secrets, où l’État s’invitait alors dans l’espace domestique jusqu’à priver ses occupants de leur intimité, parfois au péril de leur vie, semble avoir pris un décalage ahurissant de nos jours.

Dans ce contexte, le rapport mère-fille, quand il ne s’inverse pas, tend à pousser le personnage de Stela dans ses retranchement et un état d’esprit régressif, accentuant le poids de l’Histoire, où la fille rentre par trop d’empathie dans l’univers de la mère. Convenir pour ne pas blesser. À travers ce rapport, on pourrait apercevoir, comme en négatif, l’intrigue centrale de Good bye, Lenin! où le personnage du fils entretient artificiellement l’environnement de sa mère pour dissimuler le changement de régime. Ici, c’est l’étape d’après : la réadaptation d’une femme, dans un monde qui a changé, qui continue de projeter autour d’elle l’oppression de la dictature.

À la différence de ces films qui traitent le sujet dans l’époque où il s’inscrit, le film de Flonja Kodheli aborde davantage les vestiges psychologiques de cette période révolue. Que reste-t-il dans les esprits, cinquante ans plus tard, du climat qui prévalait sur les us et coutumes des réprimés ?

L’impression si forte qu’il y a eu sur les consciences dégage cette sorte d’inaptitude à trouver ses marques dans une démocratie d’aujourd’hui. La peur constante d’être observé ou potentiellement dénoncé entrave au quotidien tout un mode de penser et d’agir librement. Ce qui donne à Ka Me Kalu toute sa densité, c’est la profondeur troublante du personnage de Maria où l’on s’aperçoit progressivement de la porosité de la frontière entre traumatisme et folie.

Au cours du film, la proportion irrationnelle de ses craintes, déjà exacerbée par le deuil, s’accentue au point qu’elles deviennent contagieuses pour Stela et que tout retour en arrière semble désormais impossible. Ces caractéristiques, qui tiennent aussi à l’interprétation d’Ilyre Vinca, font que ce personnage atteint une dimension quasi-shakespearienne et devient à elle-seule une allégorie de la peur, qui pourrait tenir lieu ici de troisième personnage. Cette peur qui s’intercale entre ces deux parents, incarnée par la mère, intégrée par la fille, inentendable pour le reste du monde.

Parce qu’un des effets du cinéma est de pouvoir témoigner de telle ou telle réalité et de pouvoir ramener au centre du débat ces histoires de femmes et d’hommes négligemment oubliées, Flonja Kodheli offre ici un devoir de mémoire et une leçon d’Histoire qui passe par les sentiments. Comme un baume sur les cicatrices, c’est peut-être le message que nous laisse Maria : réussir, malgré les abîmes, à trouver des puits de lumière. Ainsi se dresse devant Stela cette chapelle Sixtine personnelle, havre de paix et de résistance, où la mère se réfugie à l’abri du monde enténébré.

Augustin Passard

J’admire le doigté du journaliste qui dans l’analyse du film de Flonja Kodeli nous offre la synthèse de ce que nous avons eu la chance de voir. Il aurait pu ajouter la virtuosité de Mme Kodely d’offrir dans un court métrage la densité d’un long métrage