Dans la nouvelle édition du festival luzien, la sélection de courts-métrages s’est enrichie cette année, passant de huit films à dix. En voyant tous les films, on arrive à repérer une thématique qui vient cimenter les courts à plus ou moins grande échelle : celle du traumatisme. Alors que ce qui advient après le traumatisme (vengeance, pardon) était mis à l’honneur cette année avec la Palme d’or de Jafar Panahi, Un simple accident, Format Court revient sur trois films qui transcendent la douleur d’un événement a priori irréparable, par la création, l’action et l’expression : À la hauteur, Surveillant et Le roi du silence.

À la hauteur de Hélène Fabre. Valeur sentimentale

C’est la narration d’un rêve improbable qui conduit à l’exposition du traumatisme. Non sous la forme d’un rêve, mais d’un cauchemar. Un traumatisme, c’est aussi une question de récit. Il est raconté en voix over sur un dessin en train de se faire, jusqu’à se briser lorsque est relaté l’appel décisif qui annonce l’assassinat du père. Le personnage, sculptrice, hait l’automne et le monde qui meurt. Elle reçoit le jour de son exposition une réparation financière. Au traumatisme, et c’est la raison de ce choix de mise en scène, seul peut répondre le processus créatif, qui en définitive est investi durant tout le film. La préparation de l’exposition suit les étapes du récit de ce traumatisme au spectateur autant que la progression psychologique de son personnage. Ce film est le dépositaire d’un autre niveau de processus créatif, celui de sa réalisatrice dont c’est le premier film et dont l’inspiration provient d’un événement familial personnel. C’est cette imbrication multiple, du personnage à la cinéaste, du traumatisme à l’œuvre d’art qui amène une forme de complexité qui infuse son vertige une fois le film terminé. Ce lien entre le personnage, son angoisse, ses tics et sa création pose, et c’est toute la richesse du film, des questions de mise en scène. Ainsi peut-on relever un raccord particulièrement pertinent du souffle sur la sculpture poncée avec vigueur à la fumée exhalée avec nervosité d’une cigarette. Ce traumatisme sur lequel tourne en rond le personnage tient dans son tic d’enrouler toujours une mèche de cheveux autour de ses doigts, sorte de cercle vicieux inconscient qui prolonge l’attente. En définitive, le film pose surtout la question de la valeur d’un traumatisme. Quelle douleur, quel barème, quel prix pour en évaluer le préjudice ? De là, la question douce-amère, enfantine, que se pose le personnage. Quelle note sur l’échelle de la douleur accorder à un divorce, au cancer, par rapport à l’assassinat d’un père ? La réponse finit par engloutir le cahier et le dessin, une araignée noire qui se répand comme un gouffre. Cette question va jusqu’à la déception du jugement durant lequel elle jauge l’assassin de son père, qui donne le titre au film : pas à la hauteur. Pas un psychopathe assoiffé de sang, mais simplement un pauvre type. C’est en effet que la question de la valeur face au traumatisme est toujours décevante, ne peut qu’être une aporie. D’où un soulagement qui ne vient pas avec le préjudice moral qu’elle a obtenu. La perte ni la douleur ne peuvent se quantifier à hauteur d’une note, d’un prix. On peut peut-être contourner cette interrogation en esquissant ce que l’être perdu ne verra pas, le bon comme le mauvais, et trouver une autre façon de voir et de créer, de décentrer le regard. Et c’est autant ce que le personnage fait dans son intime que dans son art en changeant au dernier instant les conditions de présentation de sa sculpture. Aux mains tendues de la dédicace finale, ce corps allongé mène. Ou comment essuyer les plâtres du traumatique par le pétrissage de la matière, par le modelage de l’art.

Surveillant d’Alexandre Popov. Surveiller ou punir

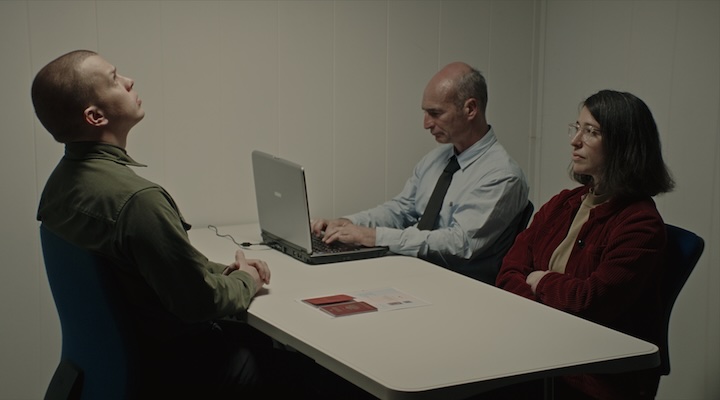

Changement de cap avec la trajectoire explosive d’un demandeur d’asile qui a fui les ombres de Poutine. C’est aussi une métaphore qui ouvre le film avec un fond noir accompagné de déflagrations sonores, puis un œuf qu’on écrase avant de découvrir le protagoniste, crâne rasé. Dans ce film plutôt taiseux, à l’exception d’une séquence d’interrogatoire, ce sont les images qui augurent le traumatisme : une intériorité bruyante, une tête qui explose, condensée par l’œuf en insert. Quelle est sa motivation pour demander l’asile, quelle raison précise l’a poussé à fuir son pays ? Mystère inaugural auquel le balayage d’une carte d’identité et d’une demande d’asile visible uniquement par une ligne fine et mobile répond, autant que l’insert sur les objets posés dans un bac. L’identité précise nous échappe, seul est possible un contournement, une piste qui tient aux objets, aux images. Impressionnant dans sa mise en scène, le court de Alexandre Popov reste assez étrange et insondable, quand bien même l’entretien s’efforce d’éclaircir les visées du personnage. Idée qui se résume dans un plan assez fort dans lequel de face, le protagoniste est encerclé en reflet par l’homme qui mène l’entretien et la traductrice. Le traumatisme demeure dans l’indicible jusqu’à comprendre les motivations politiques du personnage, certainement venu retrouver à Paris un autre opposant au régime. Un peu comme ce curieux plan sur le visage de l’interrogateur et son strabisme, les plans anodins qui suivent d’une façon expérimentale, Surveillant joue avec les à côtés et les décentrements. Comme si être dans le viseur, fixé sur la rétine, était déjà une mise en danger. Pouvoir voir c’est dominer, c’est saisir puis punir, en se rappelant la leçon de Foucault sur les mécanismes carcéraux avec son livre Surveiller et Punir. De là, un film qui repose en partie sur le sibyllin et l’obscur et dont la mise en scène regorge de fulgurances et d’expérimentations, de ruptures et de crevaisons. On peut citer l’étrange plan d’un pigeon vu en contre-plongée : nos dirigeants seraient-ce ces oiseaux réputés stupides ? L’amitié politique, distante, symétrique, à contretemps, se résorbe dans un plan passionnant où l’on peut confondre les deux hommes, l’un avançant au premier plan à gauche, l’autre le talonnant en arrière plan à droite, vêtements sombres et cheveux ras tous les deux. Miroir et contrepoint à la terrasse d’un café vont mener à la reconnaissance de l’un par l’autre. Au traumatisme politique répond une entente secrète dont la transcendance passe par l’action et dont l’image répond en faisant jouer la profondeur de champ, passer d’un homme à l’autre au sein du même cadre. Qu’il quitte la Russie pour Paris ne change rien, il demeure sur cadré, et la rage, le grondement qui ouvrait le film se poursuit au-delà du dernier plan.

Le roi du silence de Héloïse Martin. Un mot ou un sort ?

On se souvient de ce jeu d’enfant, qui récompensait celui qui arrivait à se taire le plus longtemps. Mais ce jeu-là, lorsqu’il renvoie à un inceste bascule de l’innocence à l’horreur. C’est cette invitation au silence qui enferme le traumatisme. Ce saut de l’un à l’autre s’illustre dès le début du film avec une situation un peu rocambolesque : une juriste qui a dormi sur son lieu de travail, qu’on découvre être un centre SOS victimes. Simple situation excentrique qui dit cependant autre chose : peut-on quitter son lieu de travail lorsqu’on entend des histoires sordides à longueur de journée, sans en emporter un peu avec soi ? C’est la rencontre de cette jeune femme avec les parents d’une petite fille victime d’inceste sur lequel va réfléchir le film. Comment, face à un évènement sidérant pour les proches, les mots ont leur importance, peuvent faire aussi violence ? L’impossibilité pour la mère par exemple d’énoncer le mot “viol”, empêchée par l’idée reçue que le viol est exclusivement fait dans la menace physique. Cette pensée n’étant pas partagée par son ex-compagnon, elle demeure seule dans le cadre. Cet entretien dans sa mise en scène est à rapprocher de Surveillant. Cette fois-ci, c’est la juriste qui est prise en étau plastiquement entre les deux parents, ou comment ici, elle doit faire figure de médiation, dans l’intérêt de l’enfant. Puisque cet entretien, la petite fille en est absente. La parole se fait sans elle, entre adultes, pour savoir quelle est la marche à suivre. Elle est de son côté prise en charge par une psychologue où là, il n’est pas question de face-à-face, mais bien d’un échange au sein du même plan, dans une forme d’entente et de compréhension. Comme pour sa maman, la petite est reprise sur les mots qu’elle utilise. L’expression peut se déguiser autant en violence qu’en transcendance. Elle ne peut pas dire qu’elle a avoué, car l’aveu, “ce n’est que pour les agresseurs”. Elle ne doit pas avouer, mais raconter, et la différence a son importance.

Face à l’aveuglement de la mère qui ne veut pas saisir les autorités pour s’élever contre son frère, la juriste perd patience et franchit la barrière professionnelle qui régissait jusque-là l’échange entre la partie intime et la partie judiciaire. Cette irruption de l’intime, violente, qui provoque, qui trouble, cela se devine par une histoire personnelle du personnage qui ne nous est pas narrée, mais que l’on comprend à l’échelle de la création du film. Cette juriste, c’est Héloïse Martin à l’écran. Et Héloïse derrière l’écran c’est celle qui écrit et réalise ce film. Héloïse au-delà de l’écran, c’est la petite fille violée par son oncle. Comme l’enfant du film, elle porte aussi les mêmes chaussettes dépareillées, violettes et vertes. Cette histoire c’est la mienne, peut-on lire. Et l’on entend, chanté, lors du générique, que cela n’arrive pas qu’aux autres. Il faut trouver les bons mots pour circonscrire son traumatisme. Énoncer, c’est déjà dénoncer. Face au silence, il faut l’expression. Face à l’indicible, il faut forcer le langage. Il faut des mots, il faut un film. En résulte ce beau premier court d’Héloïse Martin.