Réalisatrice de L’Heure de l’ours (César du meilleur court-métrage d’animation 2021), Agnès Patron signe avec Une fugue son retour au court. Le film explore la mémoire, la fratrie et les fantômes qui nous accompagnent, dans un geste où la peinture, le son et l’animation se répondent. Présenté à la Semaine de la Critique en séance spéciale en mai, Une fugue se balade actuellement en festival. En septembre, il remportait le prix du meilleur court d’animation à Toronto. En février, il concourt en compétition à Clermont-Ferrand. Aux côtés d’Agnès Patron, on retrouve son collaborateur depuis le début, le compositeur Pierre Oberkampf qui a signé de très nombreuses musiques de courts. À deux, ils inventent un langage où l’image, l’intuition et la musique s’entrelacent pour donner corps aux émotions enfouies, loin des pressions de l’industrie.

Format Court : Comment est née votre collaboration artistique ?

Agnès Patron : Cela a commencé très naturellement à l’école, avec un exercice de synchronisation sur un morceau de piano composé par Pierre. Ce projet s’appelle La Valse du pendu et dure 1’30’’. C’était notre toute première collaboration. J’ai tout de suite eu le sentiment que sa musique racontait quelque chose, qu’elle ouvrait des images, un imaginaire. Pour mon film de fin d’études, La Veuve Caillou, ça m’a paru logique de l’associer. Depuis, ce lien entre ses sons et mes images s’est imposé comme une évidence. Nos univers dialoguaient et continuent à dialoguer très bien. La musique fait souvent venir chez moi des images et des envie d’écriture. Je pense qu’il y a quelque chose de cinématographique dans les morceaux de Pierre.

Pierre, est-ce que l’image peut provoquer chez toi une mélodie, une envie d’assembler des sons ?

Pierre Oberkampf : L’image est une source d’inspiration directe. J’aime plonger dans la texture des plans, les couleurs, les mouvements, les atmosphères. L’animation est un monde en soi. Il y a une partie qui est assez intuitive dans la composition, dès qu’on s’imprègne des images qu’on découvre. J’aime bien partir d’un mystère ou d’une petite étrangeté dans le projet qui me questionne. Au lieu d’y répondre de manière rationnelle, j’essaie d’y répondre de manière intuitive et musicale. J’ai besoin d’être touché par quelque chose, d’avoir envie d’explorer. Je ne vois pas du tout mon métier comme la répétition de quelque chose que je maîtriserais et que j’adapterais de projet en projet, mais vraiment comme une exploration de film en film, comme quelque chose que je ne conscientise pas, que je n’ai pas encore travaillé sur d’autres films. Ça peut être un thème, une idée, un instrument, un type de montage. Il y a vraiment mille points d’entrée dans les films et dans les collaborations, mais le dénominateur commun, c’est vraiment qu’il faut que je sois séduit par une spécificité du projet.

Comment as-tu appris à parler de ton travail ?

P.O. : J’ai appris à parler de mon travail en le faisant. Je pense que la manière la plus simple pour moi de procéder, c’est de parler du film, des émotions du projet et de celles des personnages, et de ne pas parler de technique. La technique, c’est un outil au service du film, ce qui m’intéresse, c’est de parler de la palette d’émotions du film et de se concentrer sur le résultat qu’on cherche à obtenir.

Concrètement, comment travaillez-vous ? De chez vous, en studio ou dans des résidences ?

A.P. : On démarre chez nous et on termine souvent en studio. Je démarre beaucoup chez moi, mais comme je suis sur des temps plus longs de fabrication, je me retrouve souvent à Ciclic, en région PACA, dans le Grand Est, un peu partout là où il y a des résidences.

Pourquoi ces dernières sont-elle si cruciales ?

A.P. : L’animation est un travail solitaire, chronophage, et le poste de réalisatrice est très exigeant en termes d’énergie. En résidence, je peux me dédier entièrement à la fabrication, sans les contraintes du quotidien. Sur mes projets (L’heure de l’ours, Chulyen histoire de Corbeau, La Veuve Caillou), j’ai à chaque fois un peu ou beaucoup animé. Plus le temps passe, plus je me rends compte que si je dois m’occuper de l’animation et de la réalisation en parallèle ça fait trop. La vertu, par exemple, d’une résidence comme Ciclic, dans laquelle on s’est toutes retrouvés pour l’animation et pour une partie des décors d’Une fugue, c’est justement de me permettre de ne penser à rien d’autre qu’à la fabrication du film. Pendant une partie de la semaine, j’étais loin de ma famille et je n’avais pas à gérer le quotidien. J’étendais mes horaires. Si j’avais envie de travailler de 7h à 21h, les lieux étaient accessibles. Là-bas, on n’a aucune contrainte, on a un temps infini devant nous. Vendôme, qui accueille la résidence, est une petite ville toute mignonne, sans énormément de tentations. Il y a des choses à faire, mais ça reste raisonnable, et tout est proche. Cela permet d’être totalement concentré et efficace, entouré d’une équipe, dans un lieu qui favorise la disponibilité et la créativité.

P.O. : Pour la musique aussi, les résidences sont rares et précieuses. On a le temps d’expérimenter avec des musiciens, de chercher, tester, enregistrer, sans pression de résultat immédiat. C’est une liberté inestimable, qui transforme la création en véritable laboratoire créatif. On n’est plus en solitaire. Ces résidences sont très rares en France et même dans le monde. On fait confiance à un compositeur, à une compositrice, on lui donne carte blanche pour trouver, ne pas trouver, mais enregistrer des choses, et pas seulement brainstormer sur des possibilités théoriques.

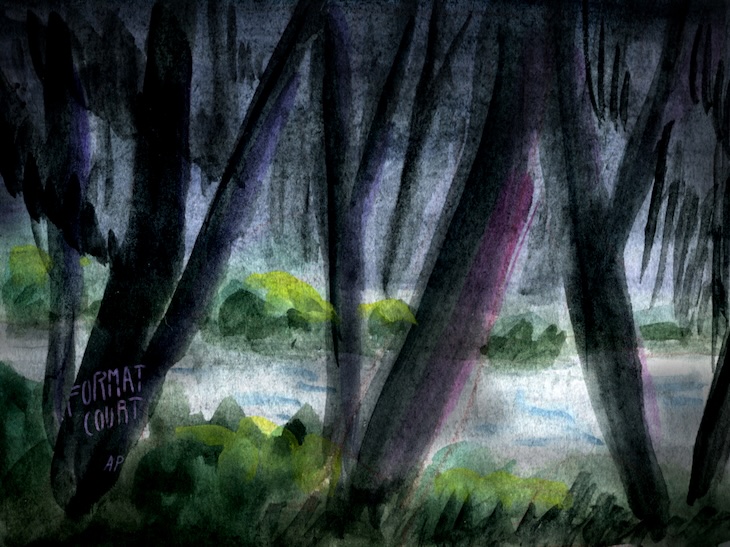

« Une fugue »

Quand on te propose un projet, est-ce que tu arrives déjà avec une matière composée, que tu éprouves ensuite avec les musiciens en résidence, quitte à la retravailler jour après jour ?

P.O. : Au début, je compose seul, dans mon studio. J’ai besoin de cette phase solitaire pour réfléchir au type d’instrumentation qui pourrait convenir au projet, au type de sonorité. Est-ce que c’est une musique plutôt mélodique, abstraite, sensorielle, proche du sound design ? J’ai besoin de me donner quelques contraintes d’instrumentation, de choisir déjà des thèmes, d’essayer des choses tout seul. Quand je suis convaincu que ça peut donner des idées intéressantes, je les partage avec Agnès quand on travaille ensemble. Quand on est tous les deux convaincus que ça peut donner des pistes intéressantes, on part en studio ou en résidence où on peut déjà tester des collaborations avec des instrumentistes. Pour moi, une des grandes joies de la composition, c’est de composer de la musique pour des instruments que je ne maîtrise pas.

Comme lesquels ?

P.O. : Par exemple, la clarinette basse. C’est intéressant de trouver des idées, d’être précis sur un résultat qu’on veut obtenir, de comprendre les spécificités techniques de l’instrument, mais en même temps de faire confiance à un.e interprète pour que cette musique soit vraiment incarnée et que le résultat ne soit pas la copie conforme de ce que j’avais en tête, mais quelque chose d’enrichi par la présence humaine des musiciens. Ce lâcher-prise est essentiel.

A.P. : Les résidences sont aussi des lieux de rencontre, de transmission avec les territoires et les publics locaux. D’une part, il y a les lycéens, les collégiens et les personnes qui habitent à côté des résidences qui viennent nous rencontrer à différents moments, de l’autre, il y a des rencontres artistiques qui se font. À Ciclic, par exemple, on n’est pas tout seul, les équipes sont mélangées, il y a souvent plusieurs tournages en même temps.

P.O. : À la Chaise Dieu, près du Puy-en-Velay, on essaie de travailler avec des musiciens qui viennent de la région. Des amitiés, des affinités artistiques se tissent. Malheureusement, cette résidence n’existe plus.

Vous avez été amenés à travailler ensemble et avez emprunté des voies séparées pour vos projets (courts, longs, clips, … ). Après L’heure de l’ours, vous avez décidé de retravailler ensemble pour Une fugue. Comment ce projet est-il né ?

A.P. : Quand tu as un César, on t’attend un peu après. Or, en animation, on sait très bien que les temps de fabrication sont très longs. Si tu dit que tu as une idée de film, elle sera prête dans 5 ans. Dans mes films, j’aime bien changer de technique. Pour Une fugue, je voulais vraiment que le décor soit présent. Après L’heure de l’ours, j’étais épuisée, vidée d’énergie. J’avais besoin d’un temps de respiration. Ron (Dyens, producteur, chez Sacrebleu Productions) m’a proposé une place libre dans ses bureaux pendant trois semaines. Je n’avais aucune pression, je me suis astreinte à venir tous les jours, et en fait, c’était comme une petite résidence, très bienveillante, avec toute l’équipe de Sacrebleu, qui passait faire coucou. J’ai lâché prise à ce moment-là. J’ai commencé à peindre, à faire des images, à écrire des fragments de textes, presque sans but, en écoutant de la musique. En en parlant avec Johanna Krawczyk, ma co-scénariste, elle a tiré les fils en me demandant d’où venait cette histoire et ce que j’avais envie de raconter. Peu à peu, je me suis rendue compte que je parlais de mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère, qui est décédé jeune. Ça a été très dur pour elle. Elle a toujours vécu avec ce fantôme. Moi-même, j’ai un frère. Je venais d’avoir une petite fille, et j’ai aussi un fils qui avait 6 ans à la naissance de sa sœur. Cela a rejoint ma propre expérience de la fratrie, de la parentalité, et l’envie de parler de la perte et du deuil de l’enfance. À partir du moment où on a eu les différents motifs, ça s’est agencé de soi-même, et en une séance d’écriture, on tenait l’essentiel du film avec Johanna. Le film s’est construit ainsi, entre mémoire intime et motifs universels.

On retrouve dans tes films des personnages sans nom. Pour Une fugue, par exemple, ils s’appellent Frère et Sœur. Les récits restent par ailleurs ouverts. Pourquoi ce choix ?

A.P. : Je ne fais pas des films où j’ai envie qu’on comprenne forcément tout, j’aime bien laisser de la place à l’imaginaire des spectateurs et des spectatrices. Ça ne me dérange pas que les personnages n’aient pas de nom, qu’il n’y ait pas forcément de dialogue pour expliquer les choses. L’émotion passe autrement. Ce que je cherche, c’est que chacun puisse s’approprier le film, y projeter ses propres souvenirs. La mélancolie du film est ressortie, sans que j’aie eu besoin de l’expliquer. À la fois, c’est un film différent de L’heure de l’ours, et à la fois, il est complètement dans son prolongement.

P.O. : Tu as évoqué la confiance. Comme on se connaît bien, on est heureux de se retrouver dans le travail. Cela nous permet de creuser plus loin, de film en film, des émotions complexes qui se trouvent dans les films d’Agnès. Pour moi, l’enjeu, c’est de faire ressentir l’histoire, et pas seulement de la comprendre, de l’illustrer. Souvent dans les films d’Agnès, il y a une exploration intérieure d’émotions très fortes, très complexes, parfois très ambivalentes. Je trouve qu’il y a un prolongement de film en film, qu’il y a une sorte de radiographie des émotions, notamment de l’enfance qu’Agnès exploite souvent dans ses films. Pour Une fugue, elle explore ce qu’est un souvenir, ce passé qui s’invite dans le présent, ce qu’est de vivre avec ses fantômes. Théoriquement, c’est facile d’en parler, mais quand il s’agit de le faire ressentir dans le film, comme il s’agit d’émotions difficiles à décoder, il faut trouver des solutions qui soient puissantes émotionnellement, et ça passe beaucoup par le son, par la musique, par le mixage aussi.

Étant donné que tu abordes le deuil et des sujets personnels, le fait de prendre du temps entre chaque film te permet-il, Agnès, d’apprivoiser ces émotions ?

A.P. : Moi, je vis avec le fantôme de ma grand-mère. Elle est morte en 2020. En fait, j’ai oublié toute l’histoire de son frère entre 2020 et le moment où j’ai écrit le film. J’avais occulté ce souvenir. On vit tous et toutes avec nos fantômes. J’avais vraiment envie d’interroger ça, la manière dont on porte nos disparus avec nous. Je vis avec les fantômes de ma famille, comme tout le monde d’une certaine façon. Le cinéma me permet de les accueillir plutôt que de les fuir.

P.O. : Ce que je trouve beau dans l’approche d’Agnès, c’est qu’il ne s’agit pas de les chasser, de les faire taire ou de les minimiser. Faire son deuil ne veut pas dire tout effacer, tout laisser derrière soi. Ses films disent plutôt : acceptez, accueillez vos fantômes, ils vivent avec vous. Et c’est là que le son joue un rôle clé : il rend sensible cette présence invisible.

Pierre, tu es très présent dans le court-métrage. Tu as fait beaucoup de musiques de courts d’animation, notamment pour des jeunes réalisateurs et réalisatrices (Nothing special d’Efrat Berger, Les belles cicatrices de Raphaël Jouzeau, Letter to a Pig de Tal Kantor, ..). Ces films portent des univers très différents. Quelle est ta relation à ce format ?

P.O. : J’ai travaillé sur plus de 70 courts-métrages. J’ai vraiment beaucoup de considération pour le court-métrage comme forme esthétique. Ça m’arrive de regretter que de nombreux réalisateurs installés dans le long-métrage ne se confrontent pas au court-métrage plus régulièrement parce que je pense qu’on a des choses intéressantes à raconter sur un format court tout au long de sa vie. Le court n’est pas qu’un tremplin vers le long : c’est une forme en soi, qui permet de concentrer les émotions, des fragments d’histoires, de vies. Musicalement, ça force à avoir un regard assez précis sur ce qu’on veut raconter, c’est un terrain d’expérimentation formidable. On est quand même très libre, dans le court, il y a beaucoup de cartes blanches. Et paradoxalement, je passe parfois beaucoup plus de temps à composer, enregistrer et retravailler la musique des courts métrages que celle des longs. Sur un long métrage d’1h30, il y n’a parfois que 15 minutes de musique. Parfois, on est contacté pour des longs très tardivement lors de la post-production et on n’est concerné que par quelques jours ou semaines de travail. C’est ce que j’aime dans le milieu du court, c’est qu’il y a un vrai artisanat de la chose bien faite, on ne travaille pas tout le temps dans l’urgence. Quand les films sont produits, même avec des moyens limités, on a envie de bien faire les choses et souvent, on peut les faire parce qu’on a au moins le contrôle esthétique sur son travail.

Le cinéma est un tout petit milieu, celui de l’animation encore plus. Il y a une curiosité réciproque chez tous les réalisateurs, ça me touche beaucoup que les gens connaissent mon travail depuis très longtemps, alors que parfois, il s’agit de réalisateur.ices que je ne ne connais pas encore. J’ai l’impression qu’il y a une vraie attention accordée à la musique, au son.

Est-ce que tu as l’impression que la place des compositeurs a changé, que la profession s’intéresse plus au métier que tu as choisi ?

P.O. : Je pense que l’intérêt du grand public pour les musiques de films n’a jamais été aussi important, c’est peut-être grâce au fait que la musique est distribuée maintenant de manière incroyable, tout le monde a de la musique sur son téléphone, on écoute beaucoup de musiques. Je pense qu’il y a quelque chose de très immersif dans la musique de films. Beaucoup de gens, même non cinéphiles, découvrent des émotions fortes à travers la musique de film. C’est ce qu’il y a de beau dans le cinéma, tout n’est pas figé sur l’écran et sur les enceintes, il y a un espace pour compléter le film par ses propres sensations, ses propres émotions. Je crois que cette reconnaissance nourrit aussi le travail des compositeur.ices et des réalisateur.ices, et incite à des collaborations plus audacieuses.

Est-ce qu’il y a des compositeurs qui t’intéressent particulièrement ?

P.O. : Il y a plein de compositeurs que j’adore, notamment Jonny Greenwood. C’est le compositeur régulier de Paul Thomas Anderson et c’est par ailleurs le super guitariste de Radiohead. Il compose aussi en dehors du cinéma, c’est quelqu’un de très créatif qui a beaucoup travaillé autour de la musique instrumentale mais qui en fait quelque chose de très personnel et en même temps très au service des films. Sa créativité et son humilité me plaisent beaucoup. Plus largement, ce qui me touche, ce sont des gestes artistiques forts, audacieux — non pas une virtuosité démonstrative, mais des choix assumés : un instrument, un geste, l’idée même de porter une musique de film avec un solo. Par exemple, j’ai entendu la musique du film Godland (de Hlynur Pálmason) que j’ai beaucoup aimée. La musique est faite au saxophone solo avec des effets dessus. Pour un film d’époque, c’est très étonnant, très inattendu comme proposition et pourtant, c’est très émouvant, ça marche très bien. Je trouve ça audacieux. Ce qui me touche, c’est le résultat mais c’est aussi le geste, la démarche d’avoir assumé une contrainte musicale très forte qui a été acceptée par le réalisateur, les producteurs, les distributeurs. Ça me parle aussi quand tout un écosystème se met au diapason de la musique de film et que ça crée quelque chose d’aussi fort.

Agnès, tu as collaboré sur le film Hiver à Sokcho de Koya Kamura en travaillant sur la partie animée du film. Comment as-tu inséré tes propositions dans un projet de fiction ?

A.P. : Koya est venu me trouver parce qu’il avait vu L’heure de l’ours. Il avait envie que je réalise les séquences animées de son long-métrage. Koya sait très bien ce qu’il veut, il avait écrit les choses très précisément au scénario donc je me suis fait plaisir dans mes propositions mais en suivant en même temps les volontés de Koya. On a fait des allers-retours, c’était vraiment un travail à quatre mains dès le départ.

La prise de vue réelle, c’est quelque chose que tu pourrais explorer ?

A.P. : Oui, j’y pense. Les voix d’acteur.ices m’intéressent. En animation, on est dans un temps très long, très étiré de fabrication, on n’est pas du tout dans la même urgence que celle du plateau. J’écris actuellement un projet de court en prise de vue réelle avec la réalisatrice et scénariste Sarah Lasry. Mais je reste attachée à l’animation, qui permet une liberté incroyable. Ce qui m’intéresse, c’est moins la technique que la possibilité de trouver la forme juste pour raconter une émotion.

Propos recueillis par Katia Bayer

Article associé : la critique du film