Réalisateur sino-mongol, Altay Ulan Yang vient de remporter à Locarno le Pardino d’or de la compétition internationale pour son court-métrage de fiction Hyena. Le film, orné d’un très beau noir et blanc et d’un goût assumé pour le fantastique, s’intéresse à un groupe d’étudiants en art confronté à l’arrivée d’un nouveau venu, « 90 », esthète et bien meilleur élève qu’eux. Âgé de 27 ans, ultra ambitieux, le jeune réalisateur conçoit son parcours comme une série d’épreuves. Passé par la Beijing Film Academy, mais marqué par une enfance nomade et un séjour en monastère, il revendique un cinéma empruntant à la vie, la peur, l’instinct et les mots-clés.

Format Court : Tu es issu d’une double culture et tu mets beaucoup l’accent sur certaines étapes de ta vie dans ta biographie.

Altay Ulan Yang : Je suis né d’un père chinois et d’une mère mongole. Jusqu’à mes 16 ans, j’ai grandi dans les steppes, dans un univers de nature brute. Puis, selon la tradition, j’ai dû monter à la montagne, me raser la tête et vivre comme moine. Ce n’était pas un choix personnel. Dans ma culture, à 16 ans, ta mère vient te dire : « Il est temps ». Là-haut, on apprend très tôt à affronter la question de la mort. Chez nous, la vie est un cercle : les moutons broutent l’herbe, les hommes mangent les moutons, et quand l’homme meurt, son corps nourrit à son tour la terre. Cette expérience m’a formé. Plus tard, quand je suis allé à Pékin ou à New York, je sentais toujours la force de cette identité nomade, ce lien à la nature. Même dans la frénésie de la ville, je restais habité par le souvenir des montagnes et du silence.

Et pourtant, tu as étudié à la Beijing Film Academy, une des plus importantes écoles au cinéma au monde.

A.U.Y : C’est vrai, mais je ne le mentionne pas dans ma biographie. Avant d’entrer à l’école, j’avais déjà tourné un film de 47 minutes au lycée. J’avais étudié la peinture, je connaissais l’histoire de l’art occidental. Le passage par l’école m’a fait comprendre que la réalisation repose souvent sur une exploration personnelle au-delà de la salle de classe. Ce qui compte, c’est ce que tu as en toi plutôt que ce que l’école te dit de faire. Quand j’ai commencé à vraiment faire des films, je parlais de moi, de mes émotions, de mes expériences. Le premier traduisait la colère adolescente, une rage venue de nulle part. Le deuxième exprimait la douleur d’avoir été humilié, rejeté. Les formes changent, mais au fond il s’agit toujours de sonder l’instinct, l’animalité qui nous traverse tous.

Est-ce que ta double identité a joué un rôle là-dedans ?

A.U.Y : Beaucoup. À l’école, en société, j’étais « l’autre », souvent incompris. À l’époque, certains camarades de classe se moquaient de moi à cause de mon accent, ce qui me faisait me sentir un peu distant.

En famille, on me reprochait de mal parler le mongol. J’étais toujours entre deux mondes. J’ai eu une crise d’identité, évidemment. Mais avec le temps, j’ai appris à ne pas choisir. Mon héritage mongol me donne une perspective unique au sein d’une culture plus large, et je cherche encore ma propre façon de l’exprimer. Je dois créer mon propre lieu d’appartenance. C’est ce que j’ai compris avec le temps.

Pour parler de soi, de la société, de la solitude, tu aurais pu choisir une autre voie, l’écriture par exemple. Pourquoi le cinéma ?

A.U.Y : Adolescent, je n’avais aucun avenir dans ma ville très petite, reculée, pauvre. Je traînais, je me battais. Puis un jour, j’ai commencé à peindre. J’étais doué : j’ai été admis dans l’une des meilleures écoles d’art de Chine réservée à une poignée d’élèves sur des millions. Mais très vite, la peinture m’a lassé. J’ai compris que j’étais davantage un réalisateur qu’un peintre. En découvrant le cinéma, j’ai retrouvé l’énergie de la peinture, mais avec le mouvement, la vie. J’ai compris que c’était là mon langage.

Tu mentionnes le fait que très peu de gens accèdent aux écoles en Chine. Comment conçois-tu dès lors les festivals et la compétition avec les autres réalisateurs ?

A.U.Y : Pour moi, chaque épreuve en chasse une autre. Aller à l’école de cinéma a été un défi, être pris dans des festivals de cinéma prestigieux aussi. Maintenant, je ne veux plus d’épreuves. Je prends ce que les autres me donnent. Quand j’ai fait mon premier court, on m’a demandé de faire mes preuves. Mon but, maintenant, c’est de faire un long-métrage parce que pour moi, le court, c’est une façon de taper à la porte du long.

Comment as-tu financé Hyena ?

A.U.Y : J’ai gagné pas mal d’argent avec mon premier court, cela m’a permis de financer Hyena. Je rends à mes films ce qu’ils m’apportent.

Quelles ont été les difficultés du tournage ?

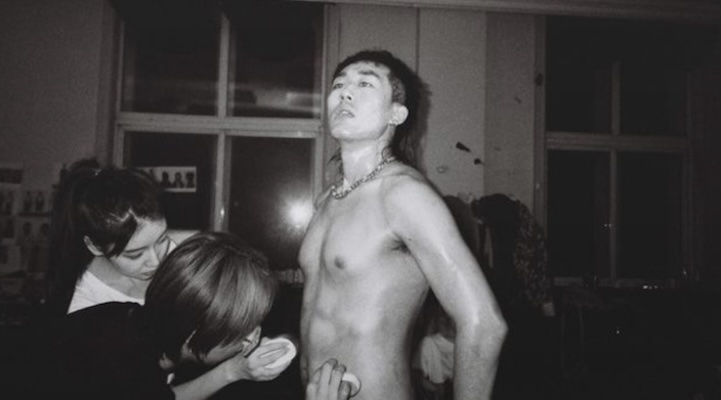

A.U.Y : Je joue dans le film. Être à la fois devant et derrière la caméra est épuisant : il faut être émotionnel et rationnel dans la même seconde. Ensuite parce que je voulais prouver que je pouvais gérer un film plus vaste, avec des foules, des scènes complexes, une mise en scène ambitieuse. Mais ce fut aussi un travail douloureux : chaque plan me ramenait à une expérience traumatique. La post-production a pris du temps aussi, à savoir 3 ans. J’aime bien que les tournages soient associés à des mots-clés. Pour Hyena, celui qui a guidé le tournage, c’était la propagation. Celle de la folie, de la chaleur, de la peur. Nous avons travaillé l’image en noir et blanc parce que ce souvenir d’harcelé, pour moi, n’a jamais eu de couleurs. Nous avons utilisé la pluie, l’eau sale, les reflets, pour donner cette sensation que quelque chose se répand et engloutit tout.

Ton prochain film sera donc consacré lui aussi à la peur ?

A.U.Y : Exactement. Pas l’horreur au sens de « film de genre ». Mais la peur primitive, universelle. Ce que ressentent les animaux, les humains, partout. Je veux filmer la peur elle-même. C’est ce qui relie tous les spectateurs, quelle que soit leur langue ou leur culture.

Tes références sont-elles cinématographiques ?

A.U.Y : Non. Michel-Ange, la peinture de la Renaissance, Beethoven… J’aime les formes classiques, rationnelles, mais traversées par la folie. Le cinéma, pour moi, doit être comme une symphonie ou une fresque.

Tu vis aujourd’hui à New York. Pourquoi ce choix ?

A.U.Y : Parce que New York est une capitale de l’art vivant. Le MoMA, le Metropolitan Museum of Art, les galeries, le théâtre, le jazz… Tout s’y croise, tout y est ouvert. J’aime Paris, bien sûr, mais New York accueille toutes les époques, toutes les formes, toutes les cultures, toutes les différences. C’est une ville qui déborde d’énergie, où l’on peut chaque jour découvrir quelque chose de nouveau et qui est tellement éloigné de l’endroit d’où je viens.

Propos recueillis par Katia Bayer. Mise en forme : David Khalfa

Article associé : notre reportage sur les Pardi di Domani