Gunhild Enger, que nous avons rencontrée le mois dernier à Clermont-Ferrand, est la réalisatrice de « Prematur », une confrontation drôle et tendue entre deux générations (enfants-parents) et deux cultures (Espagne-Norvège). Au Festival de Brest, le film nous avait beaucoup plu pour ses non-dits familiaux et sa forme épurée, le temps d’un trajet de voiture sans retour. Il avait remporté le Prix Format Court, le Prix européen du Conseil régional de Bretagne et le Prix des Passeurs de courts. À l’occasion de la projection du film dans le cadre de notre séance consacrée au Festival de Brest et au focus que nous consacrons à sa réalisatrice, nous vous invitons à faire la connaissance de Gunhild Enger, une jeune femme inspirée par les tableaux, les fictions teintées de réel, la radicalité, l’humour et l’inconfort.

© Michel Vasset

Tu as étudié le cinéma à Gothembourg et à Édimbourg. Pourquoi avoir cumulé les cursus ?

Avant d’étudier en Écosse, j’ai fait des études très théoriques en cinéma. Je voulais aussi connaître la pratique. À 22 ans, j’ai voyagé en train, je suis allé en France, au Canada, en Suède, en Angleterre. Je m’installais devant les écoles de cinéma qui m’intéressaient et j’observais ce qui s’y passait. Quand je suis arrivée à Édimbourg, j’ai aimé l’atmosphère, l’environnement était agréable. Ils aiment les scandinaves là-bas et les étrangers sont des êtres curieux. C’était donc une bonne chose d’être norvégienne !

J’y ai tourné « Bargain ». Après mon cursus, on m’a proposé de faire un master là-bas, j’aurais pu rester un an de plus, mais j’ai préféré rentrer en Norvège, acquérir plus d’expérience à Gothembourg où j’ai finalement étudié. L’école était petite, personnelle, avec des professeurs très intéressants. C’était chouette d’avoir une autre approche. Cela s’est ressenti dans mes films qui ont beaucoup changé depuis l’Écosse. J’y étais restée pendant 3 ans, j’avais besoin de retrouver une autre culture, la mienne pour le coup.

Qu’as-tu appris de tes différentes expériences ?

En Écosse, je faisais plutôt des comédies, des sketches. Quand je suis revenue en Norvège, avec l‘expérience et l’âge, j’étais devenue plus mature, plus sérieuse, je voulais continuer à faire de l’humour mais avec un touche plus sérieuse, plus complexe. « Passion » est le premier film qui y a recours, les films qui ont suivi s’inscrivent dans cette mouvance. À part ça, j’ai appris à me débrouiller, à fonctionner comme maintenant. Je réalise, je monte mes films. Comme les courts métrages ne sont pas très bien financés, j’ai du faire beaucoup de choses toute seule, même si depuis, j’ai reçu des fonds pour faire mes films.

À l’école, on apprend bon nombre de choses, mais on ne sait pas toujours comment diriger les acteurs. Dans tes films, tu fais parfois intervenir des acteurs professionnels comme amateurs. Comment as-tu appris à travailler avec eux ?

Je n’ai jamais reçu de conseils pour le jeu, je pense que je ne suis pas très bonne dans ce domaine. Je trouve que c’est difficile de diriger les pros comme les amateurs, c’est quelque chose qui manque d’ailleurs dans mes films. Très souvent, je connais très bien la situation décrite dans mes films, mais je ne suis pas capable d’en parler aux comédiens comme à une personne extérieure. Les comédiens, eux, veulent plus que ce que je le leur donne, ils veulent maîtriser la psychologie des personnages qu’ils interprètent, mais pour moi, les choses doivent rester simples.

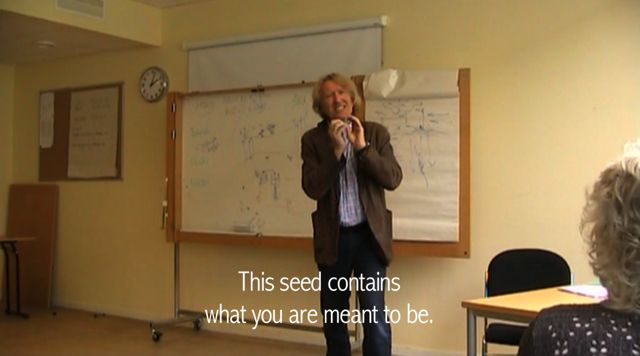

Tu as tourné un documentaire qui nous a intrigués, « Back-To-Work », dans lequel un individu parle tout seul devant une assemblée silencieuse. Comment s’est conçu le film ?

À une époque, avant mon master, j’étais au chômage en Norvège. Quand ça t’arrive, après 3 mois, tu dois suivre un cours pour savoir comment postuler. À l’agence de l’emploi, l’instructeur était censé nous motiver, mais la situation était un peu étrange car il s’agissait d’un comédien qui jouait dans le tout premier soap-opéra norvégien au début des années 90 et c’était pour le moins étonnant de le retrouver dans ce lieu-là en train de faire son show. On était 40 personnes à l’écouter et la plupart n’avait pas reçu d’éducation, le message de cet homme n’a donc pas peu atteindre la majorité des personnes présentes. C’est pour ces raisons que j’ai demandé l’autorisation de filmer cette situation le deuxième jour, et le film est tiré de la fin de cette journée-là. Dans le film, l’homme est le seul à parler, ce qui compte, c’est ce qu’il dit et la manière dont il le dit. Après, « Back-To-Work » n’a été projeté que dans les musées ou les expositions. J’ai eu quelques refus de festivals et je n’ai pas insisté.

Tu ne bouges pas ta caméra, tu fais un plan-séquence, tu restes focalisée sur une personne ou un groupe de personnes. C’est quelque chose que tu conserves de film en film. Pourquoi ?

Je ne sais pas si je vais faire que ça, mais je pense que c’est intéressant, ce concept de tableau. C’est extrêmement étonnant, tout ce qu’une image peut révéler. Dans « Back-To-Work », on est intrigué, on scrute les détails, par exemple quand l’homme quitte le cadre et y revient. Pareil pour la femme assise au premier plan : on a envie qu’elle se retourne. L’image, c’est vrai, est un peu hasardeuse parce que le film s’est fait très rapidement mais à la fin, ça marche quand même. Mon dernier film se compose aussi de tableaux, mais pas uniquement.

Pourquoi n’as-tu pas fait d’autres documentaires après ?

Je ne suis pas assez patiente.

Mais tu l’étais, ce jour-là…

J’aurais adoré faire un long documentaire sur le Pôle Emploi, une version longue de « Back-To-Work », y rester plusieurs mois et suivre les gens, voir ce qui allait leur arriver. Mais comme je te le disais, je n’ai pas été assez patiente. Là, ça n’a duré qu’un jour ! C’est tellement ludique d’inventer des histoires et pourtant, elles s’inspirent très souvent de la réalité. Mes fictions sont très souvent liées au réel, d’une certaine manière. Je devrais peut-être faire plus de documentaires mais le deal est très différent que dans la fiction. D’un côté, tu loues les services de quelqu’un, de l’autre, se pose véritablement la question de la confiance, de l’implication. Je ne pense pas avoir assez d’expérience dans le documentaire et c’est assez difficile de trouver la patience et le temps et de construire une relation de confiance avec les personnes que l’on filme.

Tu parles de patience, mais si on prend le cas de « Prematur », l’idée t’est venue en 2006, l’écriture a commencé en 2009, le tournage en 2010, et le film s’est terminé en 2012. Ça a pris du temps aussi.

Bonne question. Oui, c’est vrai, ça a pris du temps, mais à un niveau différent : je travaillais en même temps. Très souvent, je trouve très tôt le titre de mes films, j’avais celui de « Prematur » en tête en 2006. Mon frère était sur le point d’avoir son premier enfant. Je me souviens également qu’à l’époque, ma mère était extrêmement enthousiaste devant cet événement mais qu’elle était aussi focalisée sur les éventuels risques. Ainsi, j’avais une très vague situation qui allait me servir pour la suite, j’ai écrit un peu dessus en 2006 et je l’ai réellement développée quand l’opportunité est arrivée plus tard en trouvant un producteur et des fonds.

« Passion », que tu as mentionné à plusieurs reprises, est un film très énigmatique. Est-ce que c’est un projet qui a été difficile à mettre en place ?

« Passion » s’est fait sans aides extérieures. Avec mon co-réalisateur, Marius Ektvedt, on a voulu faire ce film pour nous prouver qu’on pouvait le faire. Grâce à des films commerciaux qu’on avait tourné avant, on a pu financer « Passion ». Par la suite, on a reçu une aide pour gonfler le film en 35 mm, c’est le seul film que j’ai pu faire ainsi, tous les autres sont en numérique.

Le film est né d’une conversation que j’ai eue avec un ami. Je lui ai demandé ce qu’il aurait fait si en rentrant, il était tombé sur son amie au lit, recouverte de crème fraîche ! L’image est restée, j’en ai parlé avec Marius, on a voulu expérimenter quelque chose d’un peu radical car on avait l’opportunité de le faire, on a cherché également à tester l’humour triste. Notre but était d’utiliser tout ce qu’une seule image pouvait offrir, ce qui a demandé de nombreuses prises. En tournant ce film, j’ai beaucoup appris, j’ai compris par la pratique ce qui était possible et ce qui ne l’était pas. J’ai surtout identifié ce que je pouvais faire en termes d’humour et de strates pour être plus significative à la fin.

Dans ce film-ci et dans les autres, on ressent une forme de voyeurisme. Est-ce quelque chose de conscient ou non ?

L’inconfort est très important dans tous mes films, en fait. Beaucoup d’individus, y compris moi, se sentent mal à l’aise dans leur vie et dans leurs expériences. C’est un sentiment très intéressant à traiter parce que les couches et les émotions sont extrêmement différentes.

Quels personnes ont pu t’inspirer dans ton travail ?

J’ai été très inspirée par les images et les thématiques des films d’Ulrich Seidl (« Paradis : Amour », « Import/Export »), de Roy Andersson (« Nous, les vivants », « Chansons du deuxième étage ») et de Ruben Östlund (« Play », « Involuntary », « Incident by a Bank »). J’ai été également très inspirée par ma famille. Mes parents, leur génération m’ont apporté beaucoup d’idées. L’idée de « Prematur » est venue de ma mère, mon nouveau film, « A Simpler Life », lui doit beaucoup aussi.

Comment as-tu choisi le cadre clos de « Prematur » ? Qu’est-ce qui te plaisait dans le principe d’être coincé dans une voiture et de ne pas pouvoir s’en échapper ?

C’était le concept du début, il était très important. En étant coincé avec ces quatre personnes pendant 17 minutes, quelque chose devait forcément se passer. Parfois, les gens s’abaissent, sortent du cadre, comme pour « Back-To-Work » et c’est satisfaisant de ne pas pouvoir tout voir. À partir du moment où les objets sont hors-champ, on pense différemment à eux que si ils avaient été immédiatement repérables. Je crois que pour ça, j’ai été influencé par Ruben Östlund. J’aime beaucoup sa conception du cadre et de la photographie.

« Prematur » est très minimaliste dans ses décors, son maquillages, sa musique. Seules les voix et les réactions des personnages sont expressives. Pourquoi un choix aussi radical ?

C’était voulu dès le début. J’ai expérimenté ça pour la première fois avec « Passion », l’histoire tenait d’elle même, il ne fallait pas ajouter d’effets. Je me méfie en général de la musique, j’ai l’impression qu’on veut m’emmener quelque part, vers une autre émotion, que ça souligne la situation. Pour le coup, « A Simpler Life » ne comporte pas de musique non plus !

Comment as-tu casté les comédiens de « Prematur » ? Les as-tu fait jouer dans la voiture pour les voir en action ?

Oui, je voulais me familiariser aussi à la situation et en même temps travailler très concrètement, autant avec le cadre qu’avec les comédiens. Le film se passe entièrement dans une voiture, on entend seulement ce qui se passe à l’intérieur et pas à l’extérieur. Je voulais être au plus proche du scénario. Pour ça, j’ai dû emprunter la voiture de ma mère pendant quelques mois (rires) !

Qui sont les comédiens que tu as retenus ? Sont-ils des professionnels ou des amateurs ?

Les deux. Le personnage du père est un acteur non professionnel, je l’ai trouvé un jour dans la rue, en train de promener son chien. Le projet lui a plu, il a été formidable. Pour le rôle de la mère, celui d’une femme forte, ça a été bien plus difficile. J’ai longtemps cherché du côté des comédiennes norvégiennes de cinéma et de théâtre de cet âge-là et ça n’a absolument rien donné. J’étais assez désespérée de ne pas trouver la pièce de puzzle qui fonctionnerait avec les autres. On m’a conseillé une comédienne qui joue dans un théâtre de marionnettes. Comme elle était en tournée avec sa compagnie, je l’ai rejointe et on a fait le casting sur un parking pendant sa pause déjeuner. Quant à l’actrice espagnole, je l’ai repérée dans un catalogue d’agence de comédiennes, j’aimais son visage et son expression, et ça a collé.

Les représentations de soi et des autres t’intéresse. Pour quelle raison ?

À mes yeux, il y a énormément d’incompréhension et de problèmes de communication dans le monde, les gens ne veulent pas se comprendre et se rencontrer. Je trouve intéressant d’essayer de dresser le portrait de ces situations, d’avouer qu’on peut se tromper, que la culture d’où on vient peut créer des malentendus quand on s’entretient avec une autre culture. Chacun a son interprétation de la réalité, souhaite exprimer des choses mais fait potentiellement du mal à l’autre au passage. C’est ce qui traverse « Prematur » : chacun veut que la situation soit la meilleure possible mais les mauvaises choses sont dites. C’est quelque chose qui arrive souvent dans la vie, je pense. Mais il y a des clés à ces problèmes : faire des films par exemple !

Propos recueillis par Katia Bayer

Articles associés : la critique de « Prematur », Gunhild Enger : l’expérience de la temporalité