Programmé en séance spéciale dans le cadre de la sélection officielle du Festival de Cannes 2025, Arco, le premier long-métrage de Ugo Bienvenu, Cristal du long-métrage à Annecy, est un magnifique film d’animation, bourré de détails et de poésie, consacré au croisement des mondes (présent/futur), à l’enfance, aux changements qu’on souhaite tous et qu’on obtient parfois. Ugo Bienvenu a réalisé de nombreux courts et clips et s’est fait connaître également par la BD. Il est par ailleurs à la tête de la boîte de production Remembers. Rencontre avec un auteur généreux, cash, inspiré et sympa, qui s’interroge et qui nous interroge par la même occasion.

Ugo BIENVENU © Remembers – MountainA

Format Court : Tu es passé par différentes formations. Qu’est-ce qui a déterminé ces choix ?

Ugo Bienvenu : J’ai commencé avec un bac STI Arts appliqués à l’école Estienne, historiquement une école du livre, fondée par les frères Estienne qui étaient des imprimeurs. C’est une école qui forme à tous les métiers du livre. J’y avais 25 heures de dessin par semaine. Ensuite, j’ai poursuivi en DMA illustration, toujours à Estienne. Puis, je suis allé aux Gobelins. Mais le cadre m’a un peu frustré : impossible de faire un film seul. Je ne m’entendais pas très bien artistiquement avec les autres élèves, donc je suis parti à la CalArts (California Institute of the Arts) où j’ai rencontré Benjamin Charbit (réalisateur, scénariste). Quand je suis revenu en France, j’ai dit à mes parents : « Je ne me sens pas prêt pour le monde professionnel ». Du coup, j’ai intégré les Arts décos en tant qu’étudiant-chercheur, en image en temps réel, pendant deux ans. J’y ai aussi commencé à travailler.

Étudiant-chercheur, c’est-à-dire ?

U.B. : On explorait comment générer des images en temps réel. C’était un peu l’ancêtre de l’IA générative. Moi, ça ne m’intéressait pas de coder des trucs de ce genre, je voulais créer des formes de narration interactives, repenser le rapport image/spectateur. C’était un petit groupe de recherche, mais j’ai fini par quitter la formation au bout d’un an et demi.

En parallèle, j’ai fait une formation de production « Animation Sans Frontières ». C’est un programme des Gobelins avec des partenaires en Allemagne, Hongrie et Suède. On apprenait à produire, à financer des films via les systèmes européens. Ça m’a été très utile par la suite. Après les Gobelins, quelqu’un m’a commandé un clip. Je n’avais pas de structure. J’avais besoin d’un stagiaire, qui était Kevin Manach — on travaille encore ensemble. À l’époque, Simon Rouby (avec qui j’avais travaillé sur Adama) m’a mis en contact avec Emmanuel-Alain Raynal. Il venait de créer Miyu Productions, qui ne faisait pas ce qu’on peut appeler de l’animation mais assez vite, on a enchaîné les projets. Je passe les détails mais après plusieurs années difficiles j’ai quitté Miyu, et fondé Remembers Productions (il y a 8-9 ans) avec Félix de Givry. On avait déjà travaillé ensemble sur Tony et les Animaux. On s’entendait bien, on s’est dit qu’on allait lancer notre structure. Le nom de Remembers est venu après pas mal de brainstorming. Mais comme je n’étais pas crédité comme producteur sur mes projets chez Miyu, le CNC n’a pas reconnu mon expérience. Ça nous a posé énormément de problèmes pour le début d’Arco.

Depuis combien temps portes-tu ce projet ?

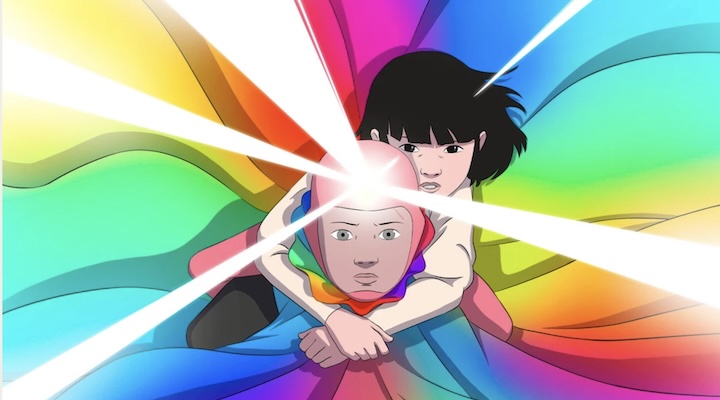

U.B. : Depuis 5 ans. L’idée m’est venue trois ans après la création de Remembers. Félix m’a dit : « C’est un long métrage, pas un court ». Je l’ai envisagé aussi en BD, même en clip, mais il fallait du mouvement, du cinéma. Il m’a dit que c’était trop grand, que les gens ne verront jamais les arcs-en-ciel de la même manière (j’adore les arcs-en-ciel !), qu’il fallait prendre le projet au sérieux. On est parti sur du long. À l’écriture, les idées te donnent leur format. Le long, le court, le clip, la BD, moi, j’aime tous les formats. J’ai envie de continuer à faire de tout.

Tu travailles beaucoup avec Félix. Quel est votre lien ?

U.B. : On s’est rencontrés sur le tournage d’Eden de Mia Hansen-Løve. Il était l’acteur principal du film. Dès le premier jour, on parlait de nos projets. On a commencé petit, puis, c’est devenu de plus en plus ambitieux. Aujourd’hui, je produis aussi son film.

Dans Arco, comme dans tes courts et clips, comme dans L’Entretien, réalisé pour La 3è Scène pour l’Opéra de Paris, on retrouve le robot Mikki. On le voit partout dans ton travail, même dans tes BD. C’est un personnage qui te suit ?

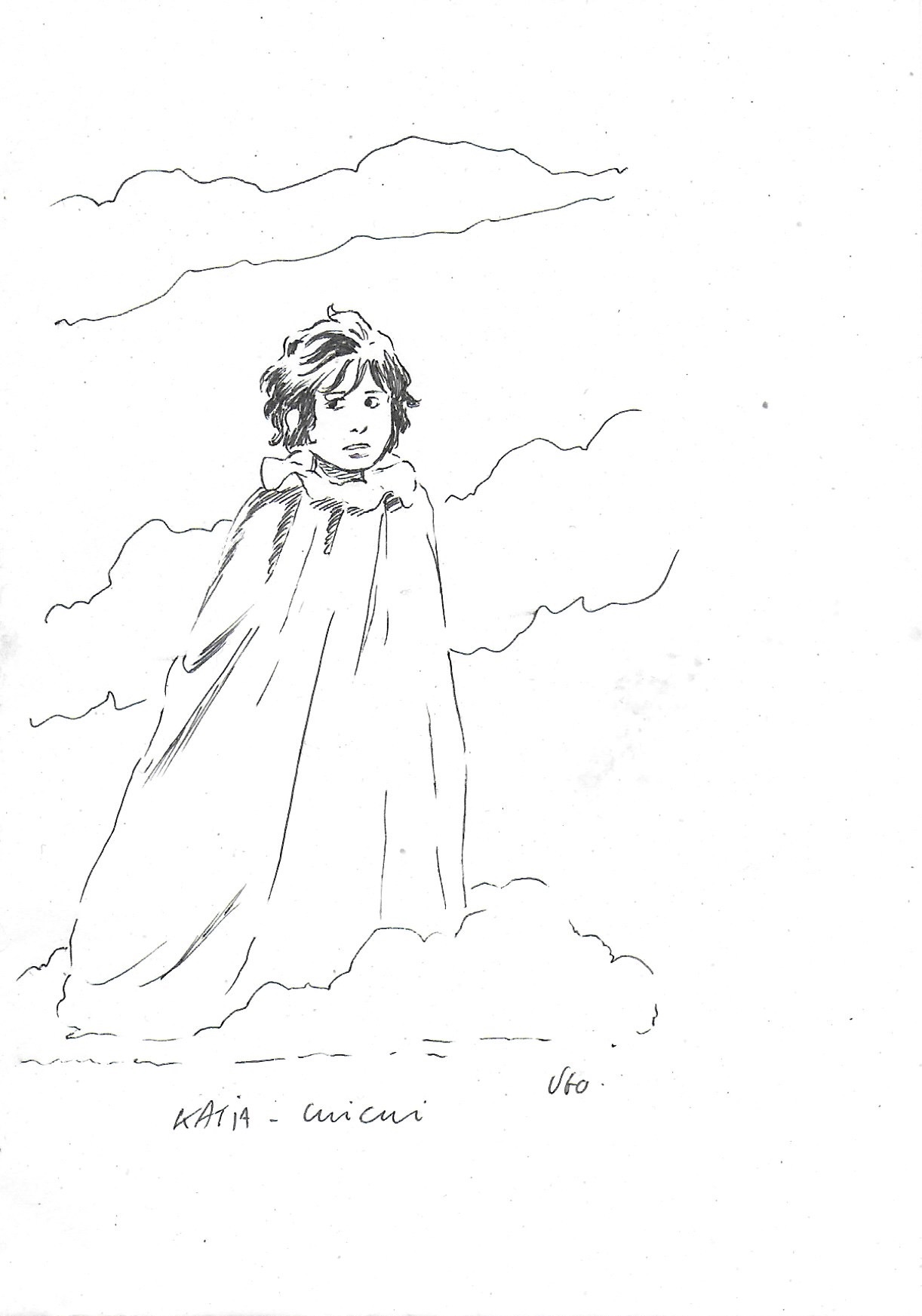

U.B. : Oui, c’est un peu un double de moi. il évolue aussi, il est légèrement différent à chaque version. J’ai grandi à l’étranger, Je suis arrivé en France quand j’avais 15 ans. Je changeais tous les 3 ans d’endroit. Chaque fois que j’arrivais quelque part, je devais comprendre les codes moraux, sociaux, éthiques d’une société. J’ai toujours observé les sociétés pour m’y adapter. J’analyse tout le temps, j’ai toujours l’impression d’être l’étranger. Mikki aussi est un observateur. Il me permet de dire des choses frontalement, sans être perçu comme un connard. C’est un personnage très pratique pour ça, une sorte de miroir, que je mets en face de nous-mêmes, moi y compris. Mikki est arrivé de manière magique. Le personnage d’Arco, c’est pareil. Ce sont des apparitions. À un moment, tu ne sais pas pourquoi. Tu fais un trait, deux traits. Et il y a quelque chose qui jaillit. C’est un peu en écho à la manière dont lui-même devient un trait, lorsqu’il franchit le mur de l’avenir. En fait, il faut faire confiance aux petits dessins, aux petites idées, aux petites choses. C’est à nous de les faire grandir, c’est à nous de les arroser tous les matins. Tout naît fragile, c’est à nous de faire attention aux choses, aux êtres. Mikki, pour cela, est utile pour réfléchir à notre monde.

Dans ton film, il y a une petite phrase qui dit que le dessin permet de tout exprimer. Ça m’a parlé…

U.B. : C’est le dessin qui m’a sauvé la vie, plein de fois. C’est le dessin qui m’a tout appris. Il m’a permis d’écrire, de comprendre le réel. Le dessin t’impose d’être à la recherche de toi-même, de te poser des questions et de te regarder en face. C’est très intime. Il faut connaître son intimité pour pouvoir dessiner, je pense. Au début, quand j’étais à l’école, tout mon travail était en noir et blanc, car on me disait que mes couleurs étaient moches, nulles, de mauvais goût. Moi, j’avais vécu au Tchad, au Guatemala, au Mexique. Mes couleurs, c’est le fruit de ces impacts visuels, c’est un mélange de toute ça. Un jour, j’ai dit « merde », et j’ai fait Fog, le clip dans lequel on voit la petite fille d’Arco d’ailleurs. J’ai mis des arc-en-ciel partout. Et là, tout d’un coup, le clip a cartonné. J’ai compris que quand je m’assumais, ça marchait beaucoup mieux. Maintenant, c’est naturel chez moi de mettre plein de couleurs, ça peut être limite moche, je peux assumer mon kitsch. Mais maintenant, vous voyez, je suis dans toutes les marques de luxe et ça détonne un peu. Avant, on me disait : « Ah non, ce n’est pas élégant ». Maintenant, on dirait que ce ne serait pas du réalisme alors que dans mes BD, tout le monde dit que c’est trop réaliste. Chacun son curseur. Pour Arco, j’ai essayé d’arrondir plus le style. J’ai adouci, arrondi mon style. Je voulais que les enfants aient envie de le toucher. Mais j’ai aussi voulu les préparer au monde. Le film parle de l’effondrement, mais sans pessimisme. Il interroge ce qu’on est prêt à abandonner pour que ça change.

Comment le clip et la mode ont-ils influencé ta manière de faire des films ?

U.B. : Le court métrage, c’est très dur à financer en France. Il y a le CNC et pas grand chose. Il y a quelques chaînes qui peuvent t’acheter. C’est très compliqué à monter. Ça prend beaucoup de temps, presque autant qu’un long-métrage en vrai. Je m’en suis rendu compte en faisant de la production. Mes histoires, je les ai fait passer en clip. C’était une manière de faire des films. D’ailleurs, je l’ai répliqué chez Remembers. J’ai dit à des gens que j’avais envie de développer : « Faisons des clips et racontez des histoires. Ça va vous mettre le pied à la mise en scène, ça vous fera poser des questions graphiques ». Les financements sont plus rapides, en deux mois, on sait si on peut les faire. Et ça nous permet de travailler la rythmique, de développer une esthétique, un style, d’affirmer un vocabulaire.

Pour Arco, tu as travaillé avec pas mal d’acteurs : Vincent Macaigne, Louis Garrel, Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, William Lebghil, Oxmo Puccino, … Comment t’es-tu entouré ?

U.B. : On s’est rencontré sur Eden. On était une petite communauté de jeunes. On est devenu amis. Avec Vincent Macaigne, on est resté en contact, on se croise tout le temps. A chaque fois, on se dit : « Quand est-ce qu’on fait un film ? ». Un jour, je l’ai contacté pour qu’il fasse les 3 méchants, pour qu’on teste sa voix. Et puis, on s’est dit que ce serait cool d’avoir des copains, comme Will et Alma. Swann, que je ne connaissais pas, est arrivé sur le projet. Tout a été très fluide. Pour les enfants, ça a été un peu moins le cas, il fallait trouver les voix, les plus importantes. On a mis deux mois pour le casting.

Dans ton film, la question de l’effondrement est posée de manière assez brutale, les adultes sont très absents.

U.B. : Pour moi, le danger, c’est qu’on rentre dans une ère de l’indifférence. La technologie, c’est super. Tu peux déléguer tout ce que tu veux, mais si tu commences à déléguer les tâches fondamentales, ça commence à devenir problématique. Moi, j’aime bien utiliser la science-fiction pour poser des questions et ne pas donner de leçons. Qu’est-ce qu’on est prêt à abandonner de notre humanité pour avancer ? J’espère que le film pose ces questions. Au financement, par exemple, tout le monde me disait qu’il n’y avait pas d’antagonistes. Je répondais si, c’est le monde dans lequel on vit. Les gens ne le voyaient pas.

Ce n’est pas étonnant d’entendre ce genre de choses en commission. Comment Natalie Portman s’est retrouvée à coproduire le film ?

U.B. : On a beaucoup préservé le film dans l’écriture. On a payé une animatique avec nos deniers. On a fait 45 minutes d’animation qui permettaient quand même de montrer ce qu’on était en train de faire. On a appelé notre agent américain qui s’occupe de notre partie publicitaire. Il passait à Paris, il est venu au bureau, on lui a montré et il nous a dit : « Ça tombe bien, Sophie (Mas) et Natalie viennent de monter MountainA, je les fais venir ». Elles sont venues la semaine d’après et nous ont demandé de quoi on avait besoin. Moi, on a commencé à me faire confiance quand j’ai fait Marvel, ce qui est complètement débile parce que c’est le truc le plus insignifiant que j’ai fait, mais bizarrement en France, le moment le plus facile, c’est quand tu dis que tu as fait un truc aux États-Unis. On nous a pris sérieux de cette façon. Étonnamment, tous les gens qui nous disaient que notre projet était nul et ne marcherait pas, le lendemain, ils nous disaient que c’était génial ! Sans changer une ligne de dialogue. C’est ça qui est étonnant dans le système français, il faut jouer avec les codes ou avoir un peu d’amnésie.

C’est quoi ta vision du cinéma d’animation ?

U.B. : L’animation, c’est un outil comme un autre. Nous, on a des crayons, d’autres ont des caméras. On transporte des émotions. Il y a des films en prises de vues réelles qui sont beaucoup plus importants que certains films d’animation. En tant que spectateur, je souhaite que le film génère une réaction, des rires, des larmes. Les films auxquels je repense le plus, c’est ceux que j’ai vus enfant : Jumanji, Casper, Bridget Jones, les films de Miyazaki, Dragon Ball Z, … J’adore les films grand public. En France, on parle beaucoup de films d’auteurs et le reste est moins considéré. Moi, j’aime les films pour tout le monde. Princesse Mononoké, je l’ai vu quand j’avais 14 ans, je pense que c’est ce film qui m’a incité à faire du cinéma. Il est dans mon inconscient, il est très présent. Il y a aussi Peter Pan et les grands textes de la Bible. Si tu regardes les grands textes religieux, il y a toujours des châteaux dans le ciel.

Le monde meilleur décrit dans Arco est fondé sur l’acceptation au fond presque fataliste de l’effondrement….

U.B. : J’ai vécu dans des pays en guerre, dans des pays qui étaient en phase de transition. Après les Gilets jaunes et le Covid, tout le monde disait qu’il fallait que les choses changent. D’accord mais qu’est-ce qu’ils sont prêts à abandonner de leur confort pour que les choses changent ? Fondamentalement quand tu poses la question, les gens ne sont pas prêts à abandonner leur confort.

D’ailleurs, dans ton film, c’est l’enfant (Iris) qui pose cette question, et pas un adulte.

U.B. : Oui, c’est elle qui fait le vœu et c’est un vœu pieu. Tout le monde veut ça, moi aussi, je le veux. Mais il faut savoir que le changement, ça coûte cher et que tu vas perdre des choses au passage et qu’il faut être prêt à les perdre. Il n’y a pas de problème mais justement, je crois que nos enfants vont vivre ces trucs-là et je veux leur dire qu’ils doivent être préparés. Moi, Pinocchio, ça m’a aidé dans ma vie. Si tu fais une connerie, tu vas devenir un âne. J’ai cette figure d’âne en tête. Alice, dans Alice au pays des merveilles, dit : « J’aimerais que les choses soient ce qu’elles ne sont pas ». Cette phrase me revient toujours. Si les choses sont ce qu’elles ne sont pas, on vit dans un cauchemar. Du coup, je pense que notre rôle, c’est de préparer nous-mêmes et nos enfants à ce qu’il peut se produire dans nos vies. Par exemple, en lisant Hansel et Gretel, ça te prépare à te perdre dans un bois. Voilà ce que tu peux faire pour t’en sortir, être armé pour ne pas t’effondrer face à la situation. Je trouve que le récit sert à ça et il faut qu’il garde cette fonction de préparation musculaire.

Dans ton quotidien, où est-ce que tu trouves l’émotion ?

U.B. : Dans l’effort et le travail. Je trouve que c’est aussi quelque chose qu’on a oublié. L’effort produit du bonheur : l’effort de la famille, du corps, de la main. C’est ça mon bonheur. Pas les succès exceptionnels, mais les petits moments : en faisant mes dessins tous les matins, en m’attaquant à des problèmes, en avançant. C’est ça qui est beau. Mon bonheur est diffus, il est beau parce qu’il est quotidien. Si ton bonheur est dans l’exceptionnel, alors, tu es triste tout le temps.

Propos recueillis par Katia Bayer et David Khalfa