Albin de la Simone était de passage à Rennes ces derniers jours, pour deux dates de concert, un nouveau spectacle alliant le dessin et la musique, dans la lignée de son nouvel album Toi la-bas et de son livre Mes Battements, collection de textes et de dessins. Très lié à la capitale bretonne (il était artiste associé du Théâtre national de Bretagne), il était invité par le festival du film d’animation de Rennes autour de sa composition pour La Vie de Château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi dans le cadre du fil rouge consacré à la musique et aux voix dans le film d’animation. Vêtu d’un pantalon en velours rouge vif et d’une veste rose, il nous parle avec amour des Barbapapa, du dessin, en chantonnant parfois au détour d’une phrase. D’une voix tendre avec un peu de grain, il s’épanche aussi sur les artistes qu’il aime, sur ceux qui émergent comme sur les disparus. Avec philosophie, il nous partage sa maxime “Mieux qu’hier et moins bien que demain”, un art de vivre, et même pourrait-on dire, un art de vivre-ensemble.

© Aurélie Sauffie

Format Court : Cette année, vous publiez votre dernier album, Toi là-bas, et Mes Battements, un premier livre qui revient sur une autre pulsation que celle de la musique : le dessin. Votre amour du trait vient donc percuter votre musique, qu’est-ce que vous tirez comme plaisir en vous y consacrant ?

Albin de la Simone : Je ressens un besoin permanent de créer, de fabriquer, de produire et ça peut être assouvi par le fait de cuisiner, de jouer de la musique, de composer, d’écrire des paroles, de dessiner ou d’écrire des textes. Si je me mettais à apprendre à faire du canevas et que ça me plaisait, j’ajouterais le canevas à mes disciplines préférées. Ça représente le moyen d’assouvir un besoin, quel que soit le canal. Le matin, je peux prendre un crayon, un piano ou si c’est l’heure de faire à bouffer, je fais à bouffer. Je vois ça comme produire quelque chose en y mettant de moi.

Est-ce que le trait vient raconter quelque chose que la voix ne peut que taire, vient renforcer les mots ou encore permet de faire un pas de côté, de se décentrer, de déceler un nouvel angle ? D’où vient ce besoin de faire se télescoper le dessin et la musique, notamment dans votre nouveau spectacle ?

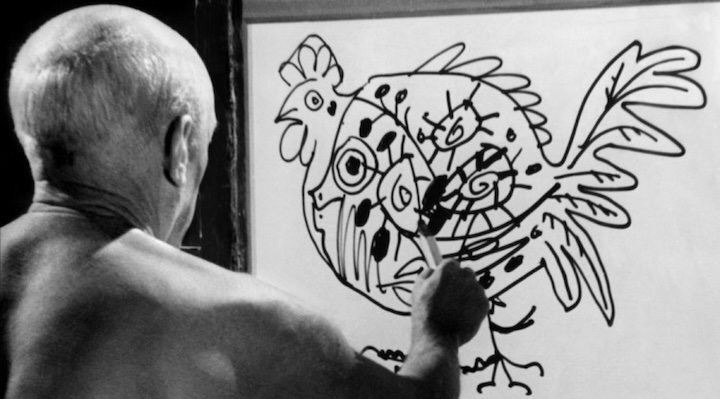

A.S : Il y a le fait que je trouve que c’est beau de voir un dessin en train de se faire. Ça, je l’ai déjà vécu. L’IPad le permet maintenant sans avoir une vitre. Il enregistre le dessin en train de se faire. Quand on dessine, après, on peut se faire rejouer notre propre dessin depuis le début, sans nos mains. On va juste voir le trait comme dans Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot (1956) et c’est vachement beau de se voir soi-même dessiner. C’est intéressant, c’est beau et assez magique. J’ai déjà fait des concerts dessinés avec Lewis Trondheim, avec Charles Berberian, avec Jean Jullien, ce sont de grands dessinateurs. Ça m’hypnotise de voir leurs dessins se faire pendant que moi je chante, d’observer le trait, dont au début, on ne sait pas où il va aller. On sait que la personne qui est en train de le faire a une idée en tête, mais nous, on ne sait pas où ça va. Ce n’est pas comme une chanson qui évolue dans le temps, là, le dessin se construit et à son terme, il est fini. Mais, à la fin d’une chanson, le début, on ne l’a plus. Le temps remplace le temps, alors que le dessin s’ajoute et à la fin, on a le tableau complet. C’est une autre démarche temporelle et je trouve ça hyper beau. L’idée de pouvoir proposer ça me plaît. L’idée de croiser un dessin et une chanson ou un texte, ou de croiser les disciplines, je le pratique beaucoup avec des écrivains aussi. J’ai fait beaucoup de concerts avec des écrivains qui lisaient des portions de leurs livres et moi, je chantais des chansons. Je remarque que quand on met deux disciplines ensemble qui ne sont pas accordées à l’origine, le spectateur va tricoter un fil entre les deux.

« Le Mystère Picasso »

Par exemple, je suis sur scène, je suis artiste, vous êtes venue pour m’écouter. Vous allez suivre ce que je vous dis. Imaginez que je vous propose deux choses : « Une tortue » et puis « un sabre laser ». Ce sont deux choses qui n’ont rien à voir. Forcément, vous allez essayer d’imaginer quelque chose mettant en scène une tortue et un sabre laser, vous connectez les deux. Le cerveau est fait comme ça. C’est ce que je faisais aussi avec les films fantômes. Ce sont de faux films dont j’ai écrit les musiques et dont j’ai tiré une exposition pour les faire imaginer. Si vous lisez le titre d’un film, si vous en écoutez la musique, si vous regardez l’affiche japonaise de ce film, vous allez vous raconter un film. Dans trois ans, vous ne saurez même plus, avec le temps, si ce film-là vous ne l’avez pas vu. L’imaginaire, c’est génial, et ça demande des piliers. Moi j’aime bien planter des piliers qui permettent à l’imaginaire de travailler. C’est une grande boucle pour dire que j’aime bien faire deux choses en même temps sur scène, parce que je sais que ça génère une troisième chose.

Est-ce qu’une mélodie ou une musique peut faire naître un dessin et inversement ? Comment ça fonctionne chez vous ?

A.S : Le dessin génère souvent du texte, le texte génère du dessin. Moi, je fais plutôt des connexions entre le goût et le son par exemple. Selon moi, le citron, ça va être aigu. La crème fraîche ou l’huile, c’est grave, mais pas parce que c’est gras. Je classifie. Comme les fréquences, comme les couleurs aussi, il y a des fréquences avec les couleurs. Pour moi, le rapport entre le son et le goût, c’est d’ailleurs un truc sur lequel j’aimerais bien travailler. J’en ai parlé à Alexandre Gauthier qui est un chef cuisinier, un grand chef étoilé. Je trouve que ce serait intéressant de mettre en son la cuisine.

Quand tu croques dans un plat ou dans ce qui vient, il y a de la matière, donc il y a du son avec la matière, mais il y a aussi le goût. Si c’est acide, amer, pour moi ça va être aigu, medium, nasillard : je vois des sons. Alexandre, le chef en question, ça ne lui a pas parlé plus que ça. Mais je reviendrai à la charge parce que ça me semble vraiment intéressant. J’ai envie de proposer un jour, que quand il pose une assiette, tout le monde ait la même et commence à manger en même temps, et que moi, je fasse le son de ce que les gens mangent. J’aimerais bien, il faut les bons instruments, le dispositif. Je ne fais pas le lien entre le dessin et la musique. Je n’ai pas de sons qui apparaissent avec le dessin et inversement. Pour moi, la connexion n’est pas là.

Pensez-vous, après votre livre, poursuivre l’entrelacement du dessin et de la musique avec un film par exemple ? Est-ce que ça vous intéresserait d’écrire un film?

A.S. : Non, je ne pense pas. Mon livre n’est pas un un développement temporel, ce sont des tranches. Comme des photos, ce sont des dessins avec un texte qui sont autonomes les uns des autres et qui, mis bout à bout, font un livre. D’ailleurs, je suis classé en littérature, ce qui me surprend, parce que je n’ai pas l’impression de faire de la littérature. Je ne sais pas développer dans le temps. Je fais des chansons, c’est court. Je fais des dessins, des petites nouvelles à la limite. De même que je ne fais pas de bande dessinée, je ne me vois pas développer une histoire, je ne sais pas faire ça. Un film c’est quand même lourd, il faut avoir une vocation puissante. À moins qu’elle naisse là, mais c’est un peu tard quand même, peut-être pour moi. J’imagine que ça n’arrivera pas.

À vos yeux et oreilles, quelles sont les émotions que provoquent un festival de cinéma ou de musique ? Qu’est-ce qui leur est commun ? Qu’est-ce qui les différencie ?

A.S. : Ce n’est quand même pas pareil du tout, je trouve. Il y a des festivals de musique classique, des festivals de musique bretonne, des festivals d’électro, qui eux-mêmes n’ont rien à voir les uns avec les autres. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c’est que dans un festival de musique, en général, il y a une performance live avec des gens sur scène qui font quelque chose dans l’instant et qui agitent émotionnellement un certain nombre de personnes en face. Tout ça est instantané.

Le cinéma est indirect. Ce sont des productions lourdes sur des projets qui sont en place depuis cinq ans avec 200 personnes engagées. Au moment où on arrive dans un festival, le truc est déjà fini complètement, les comédiens ont déjà tourné trois autres films. C’est très indirect. J’ai du mal à y voir un lien en dehors du fait que les publics viennent là par amour pour la musique ou par amour pour le cinéma et que c’est super de réunir les gens. Le point commun, c’est qu’on vient pour un truc et on en découvre un autre souvent. On vient pour un court-métrage, on en découvre huit. On vient pour un concert, on en découvre quatre avant et après. C’est vraiment super pour ça. Et puis les gens se retrouvent et ne font pas ça dans leur coin chez eux, ça, j’aime bien.

Après dans les festivals de cinéma, il y a souvent le côté prix, concours bon, ça c’est un autre trip. La part de concurrence, l’existence des prix, l’attente de savoir qui va gagner, c’est beaucoup d’angoisse pour tout le monde. Pourtant, cela ne m’a pas empêché de participer à des jurys. Néanmoins, je ne suis pas un très bon client pour les festivals en général. Je ne vais pas de moi-même aux Vieilles Charrues, en plein cagnard, regarder un concert au milieu de 100 000 personnes. Ce n’est pas mon truc, mais je trouve ça super. Mais pour les autres.

Vous avez collaboré avec un grand nombre d’artistes. Vous venez du jazz et avez rendu hommage aux incontournables de la chanson française : Alain Bashung, Barbara, Françoise Hardy. Est-ce que vous avez d’autres influences, par exemple au niveau de la musique en cinéma, vous avez parlé lors de votre conférence de Michel Legrand, Gabriel Yared, Ennio Morricone aussi…

A.S. : Beaucoup Morricone. Ce sont des influences, mais pas tant pour la musique de films, comme que je n’en fais quasiment pas. Tout ce que j’écoute me nourrit. Je dirais Jerry Goldsmith aussi, Wojciech Kilar, dont j’ai beaucoup aimé la musique de Dracula. Il y a des musiques de films qui m’ont vraiment marqué. Goldsmith en a =fait un paquet, notamment une que j’aime particulièrement, celle de Basic Instinct. Même si le film est un peu douteux à revoir maintenant, cette musique m’avait complètement envoûté. J’aime bien l’idée que quelque chose qui a été créé à dessein, pour cohabiter avec de l’image, avec du sens, une l’histoire, puisse être complètement enlevé et être écouté comme œuvre à part entière.

C’est quand même magique, c’est magnifique, parce que ce sont souvent des musiques qui laissent une petite place aussi à l’imaginaire. Comme elles sont censées laisser la place à l’image, aux voix, il y a des trous dans cette musique. En même temps, elles doivent être assez caractéristiques, avoir beaucoup de caractère.

C’est intéressant que des réalisateurs et des producteurs appellent des musiciens qui ont un style marquant. C’est la même chose que lorsqu’ils appellent des acteurs qui vont rester la personne qu’ils sont, qui ne peuvent pas complètement se travestir, qui ne peuvent disparaître derrière leur rôle. Ils arrivent et ils imposent leur personnage. La musique peut aussi avoir de la personnalité, Ennio Morricone par exemple avec sa guimbarde, forcément, on le reconnaît tout de suite.

En termes d’animation, quelles sont vos références pour le dessin ?

A.S : J’ai l’impression que tout m’influence un peu, que je suis une espèce de passoire, je n’ai pas un style défini dans mon dessin. Je peux être très influencé par le cinéma, le dessin, les paysages que je vois, les dessinateurs. J’ai beaucoup été au Japon. L’art japonais m’influence autant dans la cuisine que dans le textile. C’est en moi tout le temps. Au Japon, historiquement, ils dessinent au trait. Là où, en France, le trait, c’était pour les croquis. La peinture, c’est tout de suite des masses, il n’y a pas de contours tandis que le Japon traditionnel est beaucoup plus proche de la BD. Tout ça se brasse et me touche.

Flow de Gints Zilbalodis, avec ce sublime chat, ces paysages incroyables a changé ma façon de penser à un chat, lorsque j’en vois un. Tout se mélange. Je passe mon temps à penser dessin. Quand je regarde un truc, je vais me dire : « Est-ce que c’est dessinable ? Est-ce que ça aurait un sens ? ». Comme un photographe verrait tout de suite un cadre avec ce qui est intéressant. Je vois ce qui est dessinable, ce qui m’inspire, ce qui me donne envie de dessiner.

Y a-t-il eu un film d’animation qui a été fondateur pour vous ?

A.S. : Une très bonne amie de ma mère est la fille de John Halas et Joy Batchelor, qui ont fait La ferme des animaux en 1954, un film cultissime. Ils ont fait aussi un clip, qui a été très connu, qui s’appelle Love is all. C’est une grenouille qui joue du banjo et qui chante (il chantonne l’air). C’est une chanson à la Beatles, le clip est un tube. Les Halas et Batchelor, ça m’a toujours été familier, parce que ce sont les parents de Vivien Halas, qui est une amie très proche de ma mère. C’est elle qui, dans les années 1970, a ramené à la maison Les Barbapapa en disant : « Tiens, c’est vachement bien ! ». Mes parents trouvaient ça un peu nul, mais moi j’ai tout de suite flashé. Pour moi, c’est très fondateur, dans mon amour pour la couleur, j’en suis la preuve vivante. Je vénère vraiment Les Barbapapa autant graphiquement que pour la musique. Comme je disais tout à l’heure, plus on prend du recul dessus, plus on voit que c’était beau, simple, bien-pensant, mais dans le bon sens du terme, généreux. Comme ce que devrait être une religion et ce que ne sont pas les religions, à part dans les écrits. C’est beau, c’est riche, c’est vertueux, c’est plein d’imaginaire, ça prône la diversité, c’est féministe, c’est écolo, c’est tout ce qu’on veut, c’est super.

Quels sont les artistes émergents de la scène musicale qui vous intéressent ?

A.S. : Il y a un disque que j’ai beaucoup écouté ces derniers temps d’un jeune chanteur qui s’appelle Claude, que je ne connais pas, je ne l’ai jamais rencontré. Il roule les r, cette espèce de petit tic un peu hérité de Stromae, de Jacques Brel sans doute. Enfin, il roule du fond de la gorge, pas comme les Italiens, je ne sais pas comment il fait. Mis à part ça, ça me touche beaucoup, les paroles qu’il écrit, les musiques, c’est très actuel, très jeune, très électro, pas du tout le genre de musique que je fais, mais je me reconnais complètement dans ce qu’il dit, dans sa façon de chanter, ça me plaît. J’aime beaucoup le travail de Voyou, un de mes amis, c’est un chanteur qui joue de la trompette aussi et qui fait des disques, il est super. J’aime Pi Ja Ma et November Ultra aussi. Allez faire un saut voir ces gens-là, ce sont des gens chouettes.

Avec qui rêvez-vous de travailler ?

A.S. : On me pose des fois la question et j’ai pris l’habitude de répondre un truc qui est globalement ce que je pense. J’ai eu tellement de surprises, j’ai tellement détesté bosser avec des gens avec qui je rêvais de bosser et inversement. J’ai eu des surprises hallucinantes avec des gens qui ne m’intéressaient a priori pas beaucoup. J’ai vécu de très grands moments d’enregistrement de musiques par exemple sur des albums que je n’ai jamais réécouté après parce que ce n’est pas ma came au résultat, mais c’était génial à faire, où l’expérience était fabuleuse. Je reste ouvert à tout. En tout cas, ça ne va pas forcément être David Bowie. Plutôt, peut-être, quelqu’un que vous ne connaissez pas. Il y a des gens effectivement, dont j’adore le travail, que j’ai l’impression de pouvoir servir dans leur musique. C’est dans ce cas-là que je ressens une insatisfaction et je me dis : « Ah, j’aurais bien aimé lui proposer ça, parce que ça remplirait quelque chose qui me manque alors que j’aime tellement cette personne ».

Je suis un peu fan par exemple de Damon Albarn, l’ancien chanteur de Blur, qui fait aussi des projets avec des Africains. C’est quelqu’un qui m’inspire et qui m’attire et j’aimerais bien être lui en fait. Parfois, je me dis ça, c’est fait pour rester dans ma tête. Ça ne sert à rien parce que c’est sûrement un gars qui prend toute la place, et à quoi bon collaborer avec quelqu’un à qui on n’a rien à apporter ? Collaborer pour faire quoi ? Pour qu’il me dise quoi faire ? Ça ne m’intéresse pas non plus. On peut admirer des gens, mais on n’a plus grand-chose à leur apporter.

Quelles sont vos envies ?

A.S. : J’ai une devise qui que je répète à qui veut l’entendre, c’est : « Mieux qu’hier et moins bien que demain ». C’est quelque chose qui me guide au quotidien. Je passe mon temps à essayer de faire en sorte que demain soit mieux qu’hier et comme ça, pas de regrets, jamais. Je pense que demain, je vais pouvoir encore résoudre des trucs. Pourtant, je vieillis, il y a des trucs qui se mettent à partir un peu en cacahuète, le corps, tout ça vieillit et c’est chiant. Mais par contre, ma vie est de mieux en mieux, toujours. J’essaie d’améliorer, de régler les problèmes, de ne pas rester sur les positions qui m’alourdissent. Ça me permet de ne pas être nostalgique, de regarder dans le passé mais en continuant à regarder devant, plutôt comme un rétroviseur. Est-ce que j’ai des envies ? Que ça continue comme ça. Je ne veux surtout pas subir un « moins bien qu’hier et mieux que demain». Ça, ce serait l’enfer. Si j’arrive à me dire : « Merde, c’était mieux hier », là je crois que je déprimerais. Mon but est de ne pas déprimer, d’en avoir encore sous la main et de continuer à explorer ce que j’ai, ce qui peut me faire progresser.

Propos recueillis par Lou Leoty