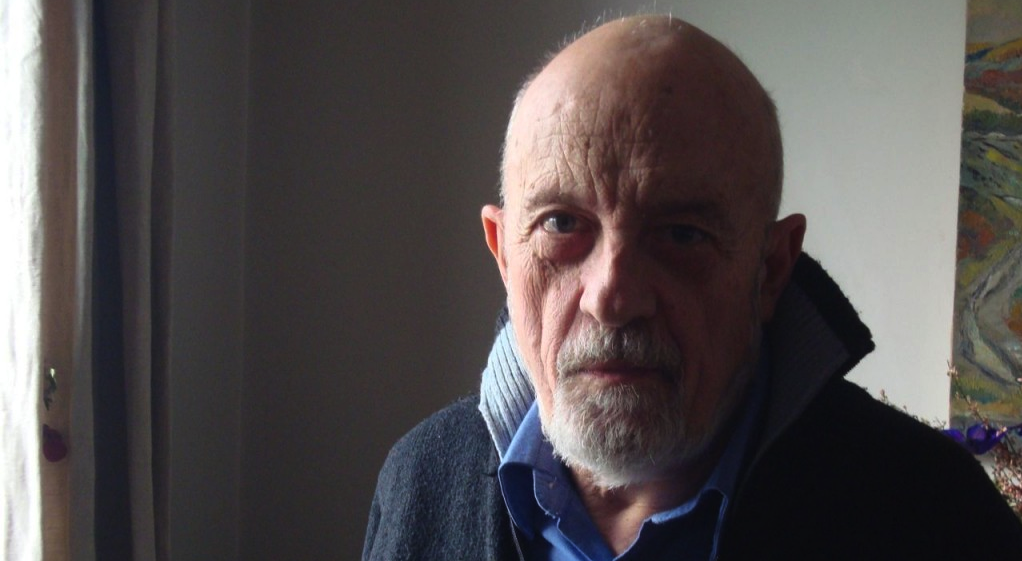

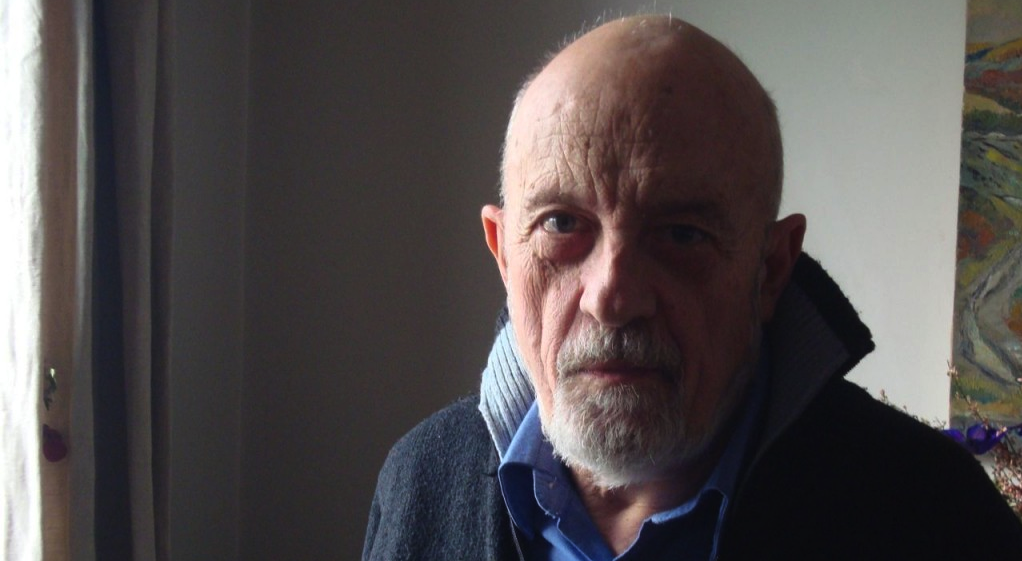

Avant de passer derrière et devant la caméra, Luc Moullet a usé de sa plume aux Cahiers du cinéma. Dès 1956, il officiait aux côtés de Jacques Rivette, Éric Rohmer, François Truffaut et Jean-Luc Godard, avec lesquels il entretenait des rapports étroits et partageait une conception commune du cinéma. Devenu réalisateur, Luc Moullet s’est distingué rapidement du groupe par sa présence et son flegme caractéristiques. D’Un steak trop cuit (1960) à Toujours moins (2010), son œuvre compte aujourd’hui plus de quarante films, en majorité des courts-métrages. La première partie de notre entretien aborde les débuts d’une personnalité sous-estimée de la Nouvelle Vague, les relations avec ses pairs et l’essence comique de son inimitable travail de cinéaste.

Format Court : Avant d’analyser votre œuvre de cinéaste, il est difficile de ne pas évoquer votre carrière de critique de cinéma et, plus précisément, votre travail aux Cahiers du cinéma. Avant de tourner votre premier film, vous avez en effet écrit pour cette revue dès 1956. Comment vous êtes-vous glissé dans l’équipe des Cahiers ? Sur quels sujets, sur quels auteurs, se sont fixés vos écrits ?

Luc Moullet : Très tôt, je souhaitais rentrer aux Cahiers. Avant d’y parvenir, j’ai eu deux ou trois textes de refusés. Mais le quatrième est passé, c’était un article sur Edgar George Ulmer. J’avais pu, étant bien documenté, faire une bio-filmographie assez complète d’Ulmer que j’étais le seul à pouvoir obtenir parce que j’étais assez débrouillard. J’ai un côté “rat de bibliothèque”. L’article, qui n’était pas très bon d’ailleurs, est passé uniquement pour la filmographie, donc si je suis rentré, c’est parce que j’étais le mieux documenté. Et une fois qu’un premier texte est passé, il y en a un deuxième, un troisième, etc. Concernant les thèmes et les sujets, mes textes étaient variés, ils portaient sur Ulmer, sur Samuel Fuller, sur Luis Buñuel aussi. Après, j’ai été amené à travailler pour d’autres journaux dans lesquels il fallait écrire les articles du mercredi, en fonction des films qui sortaient en salle.

Progressivement, un lien de confiance semble s’être créé avec cette “bande”, composée de Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et quelques autres. C’est d’ailleurs Godard qui vous a permis de réaliser votre premier court-métrage, n’est-ce pas ?

L.M. : Oui. Mon premier texte important dans Les Cahiers fut un article d’une dizaine de pages sur l’œuvre de Godard, lors de la sortie d’À bout de Souffle (1960). J’ai été invité au cocktail juste avant la sortie du film et Godard a dit à son producteur, Georges de Beauregard : « Produisez un film de Moullet ». Le producteur a obtempéré car Godard l’avait sauvé de la faillite grâce aux recettes colossales d’À bout de souffle. Il ne s’y connaissait pas trop en cinéma donc il se fiait à la parole de Godard. Godard, c’était une sorte de “pygmalion du cinéma français” puisque c’est lui qui a dit : « Produisez un film de Demy, de Rozier, de Varda… » Il a également attiré son attention sur Jean-Pierre Melville qui a fait son premier film dans le système – avant cela, il était assez underground – et il a permis la production de La Religieuse, le deuxième film de Rivette. Il donnait beaucoup de coups de main aux autres réalisateurs et à ceux qui voulaient tourner. Il avait un petit côté “Saint-François-d’Assise”, Godard.

Justement, vous-même, songiez-vous déjà à réaliser des films à cette époque-là ? En écrivant sur les autres cinéastes, aviez-vous eu la tentation de devenir réalisateur ?

L.M. : Oui, bien sûr. Mais, à l’époque, au moment où j’ai commencé dans la critique, il me semblait très difficile d’accéder à la réalisation parce que seulement sept premiers films étaient produits chaque année, alors qu’aujourd’hui, il y en a soixante. En plus, on accédait à la réalisation au terme d’un curriculum vitae assez long, il fallait un certain nombre d’années d’assistanat. On a l’exemple de Marcel Camus, qui a pu faire son premier film à quarante-cinq ans, après avoir fait un certain nombre de films comme stagiaire ou assistant. Moi-même, j’étais incapable d’être assistant, donc je ne pouvais pas suivre cette filière-là, qui était en plus très sélective. Cependant, en effet, j’avais l’idée de réaliser. J’avais commencé à écrire des scénarios vers l’âge de dix ans, mais ce n’était pas très sérieux. Et lorsqu’il y a eu le grand succès des réalisateurs des Cahiers, j’ai suivi la vague. D’ailleurs, il était difficile à l’époque pour un critique de ne pas réaliser de film. Les producteurs se jetaient à vos genoux. Pour eux, c’était une sorte de filon d’or, les critiques des Cahiers.

À cette époque, quand on parlait de cette équipe des Cahiers, passant du statut de “critique” à celui de “réalisateur”, on parlait surtout de la « Nouvelle Vague ». Vous sentiez-vous appartenir à ce groupe ? Certaines personnalités étaient un peu plus émergentes que d’autres. Acceptez-vous par ailleurs d’être catalogué comme “cinéaste de la Nouvelle Vague” ?

L.M. : Le sentiment d’appartenance provenait du fait qu’on avait à peu près les mêmes idées sur les films. Sur le plan de la critique, il y avait peu de divergences. Il arrivait qu’il y en ait quelques-unes, mais souvent on les gommait parce qu’il y avait un esprit de corps. Mais au niveau de la carrière, ça allait être complètement différent : rien de plus opposé qu’un film de Chabrol et un film de Rivette, par exemple, ou qu’un film de Godard et un film de Truffaut.

Quant à la carrière de cinéaste, on me catalogue assez souvent comme membre de la Nouvelle Vague. Quand j’ai débuté, c’était un an et demi après Les Quatre cent coups (1959) et il n’y avait plus d’autres places pour un grand nombre de cinéastes issus des Cahiers. Trois d’entre nous ont percé tout de suite, et d’autres autres ont connu certains malheurs avant de réaliser leur deuxième film, Rivette et Rohmer par exemple. En effet, la vis était un peu serrée; le public comme les médias ne pouvaient pas ingurgiter quinze nouveaux réalisateurs. C’est pour cela que les carrières des réalisateurs des Cahiers ont été assez difficiles. Mais on était un peu en porte-à-faux, Jean-Marie Straub, Jean Eustache, Jean-Daniel Pollet, Marcel Hanoun, Louis Garrel, Paul Vecchiali, Jacques Rozier, et moi. On était plus underground, nos œuvres étaient peut-être plus étranges, et on avait moins de talent que Godard ou Truffaut. Je crois qu’aucun de nous ne voulait appartenir à la Nouvelle Vague. Notre rapprochement était surtout important sur le plan critique : on défendait les mêmes auteurs mais il y avait d’énormes différences au niveau de notre cinéma.

Concernant les différences entre vous, certains ont rapidement choisi de réaliser des longs-métrages, alors que d’autres, comme vous par exemple, ont continué à faire des courts-métrages. Pourquoi avez-vous poursuivi votre travail de cinéaste dans la forme brève ?

L.M. : En fait, il y avait un principe qui existait dans les années 60 : on faisait d’abord de la critique, puis des courts-métrages, puis des longs. Si après avoir fait un long, on faisait un court ou de la critique, on était un peu dévalué dans le système. Pour ma part, quand j’ai réalisé mon premier long, je n’ai pas cherché à faire des courts. C’était un peu bête parce que j’ai eu des trous, comme ça, et j’ai suivi un peu le système. Ensuite, j’ai été un peu influencé par Straub, Varda, ou Vechialli, qui faisait des courts-métrages en même temps. À l’époque, de nombreux cinéastes refusaient de revenir aux courts. Je pense à Louis Daquin, par exemple, qui était bloqué après son dernier long-métrage, et qui n’a plus fait de films après. Le plus souvent, c’était le long-métrage ou rien.

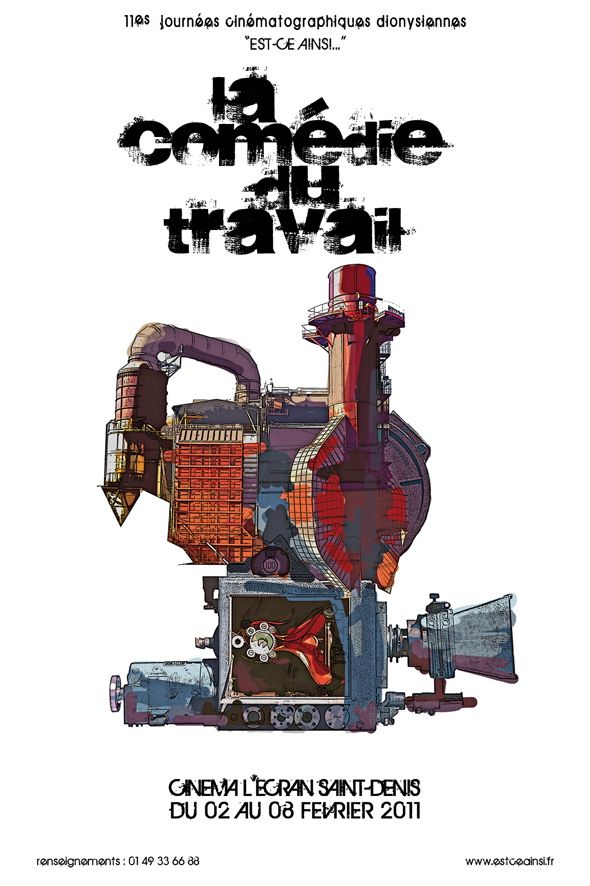

L’argument de vos films est généralement très sommaire. Il est fondé sur un gag, une sorte de ligne directrice très simple que vous développez, que vous répétez, tout au long de votre travail. Dans Essai d’ouverture (1989) par exemple, vous essayez d’ouvrir une bouteille de Coca-Cola de différentes manières. Vous travaillez beaucoup avec l’effet comique. La forme brève vous aide-t-elle à susciter le rire ?

L.M. : Je me sens assez à l’aise dans des films de treize minutes par exemple, mais je peux faire des longs aussi, avec des durées assez courtes, de l’ordre d’1h20. C’est dommage d’ailleurs qu’Essai d’ouverture soit si court, j’aurais bien aimé que le film dure trois heures ! Mais c’était peut-être difficile à faire, un film de trois heures sur l’ouverture d’une bouteille, il faut vraiment être génial pour y arriver. Je sais que si Spielberg l’avait fait, ça aurait duré trente secondes. En fait, comme je fais des films comiques, c’est plus facile avec les durées courtes. Le spectateur a lui aussi des difficultés devant les films comiques très longs. Vous n’allez pas en trouver beaucoup des comédies réussies de deux heures. En général, le rire fatigue, c’est une usure des zygomatiques, et puis il y a une certaine lassitude. C’est pourquoi le film comique s’est surtout exprimé par la brièveté surtout au temps du muet ; je pense à Laurel et Hardy, à Chaplin, qui a fait soixante courts-métrages, et dix longs-métrages après, et à Buster Keaton la longueur normale pour un film comique est une durée très courte.

Le travail de critique de cinéma, à partir duquel vous avez commencé, est resté très présent : vous continuez à l’exercer aujourd’hui. Il vous arrive même de revendiquer être davantage un critique qu’un cinéaste. Qu’en est-il ?

L.M. : Pas forcément plus… D’abord, il y a moins de concurrence comme critique que comme réalisateur. Peu de gens ont la vocation d’être critique, par rapport à ceux qui veulent tourner un film. Donc on est un peu catapulté au premier rang quand on veut vraiment faire de la critique. Effectivement, moi, j’ai continué à faire de la critique. Mais je n’aime pas beaucoup le mot ” critique” parce qu’il est un peu contradictoire. C’est comme le droguiste, il ne vend pas de la drogue. Moi, j’étais plutôt un « laudateur », ou un “louangeur”. Il m’arrive rarement de dire du mal d’un film. Si celui-ci ne m’intéresse pas, je n’en parle pas.

Le nom de Godard revient souvent dans vos phrases. Quel lien entretenez-vous avec lui ? Est-ce de l’ordre de la fascination ?

L.M. : Il a une œuvre très importante. J’ai dit beaucoup de bien de certains de ses films que je considère comme les plus grands du cinéma comme Puissance de la parole (1988). On a des échanges parfois un peu distants. Je lui envoie mes DVD, je ne sais pas ce qu’il en fait. Mais Godard, il me sert d’attaché de presse, sans en avoir le titre. Il dit aux festivals : « Prenez le dernier film de Moullet », et mes films sont sélectionnés !

Propos recueillis pas Katia Bayer et Mathieu Lericq

Articles associés : la suite de notre entretien avec Luc Moullet, Luc Moullet : le short lui va si bien

extrait du film

extrait du film

extrait du film et bande annonce du DVD

extrait du film et bande annonce du DVD