Stéphane Blanquet a plus d’une corde à son arc. À la fois plasticien, dessinateur, scénographe, réalisateur, il distille à travers ses différents travaux une forme d’inquiétante étrangeté, doublée d’une incroyable cohérence intrinsèque. Naviguant en eaux troubles, son œuvre parvient à se frayer un chemin sinueux et personnel au gré des multiples influences pour nous amener dans des contrées inexplorées et pourtant curieusement familières.

À l’occasion de sa carte blanche à la 22ème édition de l’Etrange Festival qui se déroulait au Forum des Images, à Paris, du 07 au 18 septembre 2016, nous lui avons posé quelques questions pour en savoir plus sur son œuvre dense et mystérieuse.

Nous avons pu lire ici ou là qu’un souvenir semble vous avoir spécialement marqué enfant devant la TV, le film « L’Étrange créature du lac noir » de Jack Arnold. Qu’est-ce qui vous a particulièrement touché dans ce film ?

Ce film m’a surtout touché parce que France 3 le diffusait en 3D. Il fallait aller chez le marchand de journaux pour acheter les lunettes 3D, c’était toute une aventure ! J’étais fan de Pif Gadget et découvrir un gadget qui passait à la télé, je trouvais cela génial. Et puis, ce film dégage une forme de poésie, le monstre aquatique du titre n’est pas vraiment monstrueux, il est surtout très beau et très graphique. J’emprunte souvent ses traits dans mes dessins, par petites touches, que cela soit pour ses ongles ou ses écailles.

Vous co-réalisez un premier film d’animation en 1997, avec Olive [ proche collaboratrice qui l’accompagnera sur la réalisation de ses films d’animation jusqu’à 2003 pour « La Peau de Chagrin »], « Le mélange des couleurs ». Pouvez-vous nous en parler ?

Nous avons expérimenté l’animation sur un banc titre directement, cela faisait partie d’un projet de film expérimental, « Le Dernier Cri », produit par la maison d’édition du même nom. Nous avions filmé en 16mm en utilisant l’animation en papier découpé et quand j’ai vu le résultat, j’ai trouvé qu’une certaine magie en émanait. Cela m’a séduit. Mes dessins, ces petits bouts de papier non animés prenaient soudainement vie. Ce qui m’a le plus intéressé dans ce projet, c’était le contact direct avec la matière : pouvoir toucher ce que je créais et travailler directement avec.

Vous faites ensuite le film « Mon placard », l’adaptation d’une vos bandes dessinées…

Oui, d’un petit livre. J’ai de nouveau travaillé avec le même producteur que sur le film précédent et qui m’a suivi dans tous mes films réalisés en papier découpé. Quand j’ai vu le résultat du premier court métrage, je lui ai proposé un nouveau projet, mais cette fois-ci en 35mm, avec une logistique beaucoup plus compliquée, ce qui m’a un peu refroidi… En fin de compte, l’énergie et la spontanéité que je pouvais avoir sur un simple banc titre, je l’avais un peu perdue. La réalisation du film avait duré six mois et celui-ci ne durait que quelques minutes, c’était plutôt frustrant.

Ensuite, avec la série de petits films d’animation « Histoire Muette » (26 épisodes d’une minute chacun), j’ai essayé de retrouver le côté impulsif que j’avais un peu perdu en route. Pour ce projet, c’était un peu comme un groupe de rock qui enregistre une chanson en une seule prise : il y a tous les défauts que l’on peut imaginer, avec des animations un peu bancales, mais ce qui comptait c’était l’instantanéité. Les erreurs faisaient partie du processus.

Enfin, pour mon court métrage « La Peau de Chagrin », je l’ai fait dans le cadre d’un appel d’offres que Canal+ avait lancé. Il se trouve que j’avais écrit une histoire qui pouvait coller au sujet et je la leur ai proposé. Cette fois-ci, c’était une autre expérience : faire un film avec très peu de temps pour le faire. La bande dessinée est sortie après coup dans ce cas de figure.

On arrive à « Cornée », votre dernier court métrage en date (réalisation collective avec les étudiants de Supinfocom), vous passez de l’animation en 2D à la 3D. Pourquoi avoir fait ce choix et est-ce que cela vous a ouvert de nouvelles possibilités dans l’exploration de votre univers ?

Là aussi, Canal+ m’a proposé d’écrire une histoire, en collaboration avec Supinfocom. C’était une expérience assez intéressante, évidemment il fallait faire confiance, savoir déléguer ou, au mieux, accompagner. Cela m’a beaucoup plu, j’ai aimé l’énergie que chacun y amenait. Les élèves voulaient expérimenter aussi bien dans le traitement de l’image que dans le choix de l’histoire, qui était volontairement beaucoup plus bizarre et incompréhensible que mes précédents projets. Nous avons pas mal travaillé sur les textures. Sur mes anciens films, comme je travaillais directement sur banc titre, il n’y avait pas de grandes possibilités en trucages et effets de lumière. Avec « Cornée », de nouveaux horizons s’ouvraient à nous, on pouvait tout calibrer. C’était plus de temps de fabrication, mais aussi, plus de possibilités dans les choix artistiques.

Comment cela se passe lorsque vous passez d’un support à l’autre ? Comment parvenez vous à maintenir l’intégrité de votre univers en changeant de discipline, par exemple, en passant de la BD au film d’animation ?

Je sais qu’il y a plusieurs dessinateurs qui ont du mal à imaginer leurs personnages en trois dimensions. Je n’ai pas ce problème-là, comme j’ai participé à beaucoup d’expositions et d’installations, j’ai pris l’habitude d’appréhender mon univers en 3D.

Je me suis toujours dit que cela allait donner autre chose, je n’ai pas essayé de copier ou calquer mon dessin, parce que c’est impossible. Je ne souffre pas non plus de voir s’approprier mes dessins par d’autres personnes que moi. J’aime travailler avec des collaborateurs et que chacun puisse amener sa vision des choses.

Quand on regarde votre parcours, on s’aperçoit que vous tendez des passerelles entre plusieurs arts (cinéma, arts plastiques, théâtre, danse contemporaine, musique, etc). Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette complémentarité ?

Tout m’inspire ! Et c’est aussi une façon de ne pas s’ennuyer. Par exemple, avec le court métrage, on peut expérimenter. Le résultat n’a pas besoin d’être « propre », on peut faire dans l’abstrait et l’expérimental, sans être contraint.

Ce sont des projets ou des rencontres qui m’amènent à essayer d’autres choses, mais je ne me verrais pas refaire ce que j’ai déjà fait. En ce moment, je suis par exemple en train de réaliser des essais pour un futur film expérimental pornographique, avec des comédiens.

Pouvez-vous nous parler de la carte blanche que l’Etrange Festival vous a proposé et notamment des courts métrages que vous avez programmés à cette occasion (les films de Keiichi Tanaami et Derek Jarman) ?

En ce qui concerne les films de Keiichi Tanaami, c’est un travail que je voulais absolument montrer, déjà parce que j’édite ses œuvres et puis également car je trouve qu’en ce moment dans le graphisme ou dans l’édition, il y a un revival des images des années 70, alors que lui avait déjà ce style au moment même des années 70 ! Il a 85 ans et j’ai rarement vu quelqu’un avec une telle pèche et qui croit encore en ce qu’il fait. Il y a une modernité assez folle dans ses films et dans ses dessins.

Pour le choix du film de Derek Jarman (« TG : Psychic Rally in Heaven »), mon souhait était de montrer une œuvre qui mette en avant des textures particulières. Je me suis mis récemment à faire des polaroïds et dans ce film j’ai retrouvé cet usage des couleurs saturées, un peu brûlées et qui me donne envie d’expérimenter, d’utiliser des matières.

Vous avez également programmé « L’Ange » de Patrick Bokanowski, long métrage expérimental culte des années 80, qui peut se présenter comme une combinaison de courts métrages ou séquences autonomes. Est-ce aussi une source d’inspiration pour vous ?

Tous ces films sont des sources d’inspiration pour moi, mais qui marchent de façon presque mystérieuse, je n’en ai pas toutes les clés de compréhension. Je vois que cela me parle, me touche, mais ce n’est pas exactement inscrit dans mon domaine de travail. En même temps, cela me donne à moudre. Du coup, je sens que même si ce n’est pas une influence directe, tout cela peut m’ouvrir sur d’autres choses. Ce qui est intéressant, c’est de ne pas toujours comprendre, et même parfois de ne pas toujours aimer et de s’y confronter. Cela ouvre des passerelles et je me dis que peut-être une idée ou même une image peut m’amener autre part et enrichir mon imaginaire pour créer de nouveaux projets.

Lors de votre dernière exposition sous forme d’installation interactive « Goudron Pressage – Sillon Tympan » au Centre Pompidou, une place spéciale avait été donné à la musique. On pouvait même pendant l’exposition, prendre des instruments de musique et jouer avec. Quelle est la place de la musique, et du son en général au sein de votre travail ?

J’ai toujours écouté de la musique, cela fait partie intégrante de mon travail, j’aurais du mal à monter une installation ou même à réaliser un film, sans en travailler l’aspect sonore et musical parce que c’est indivisible de la chair du projet et participe à l’ambiance générale. La musique permet d’orienter, de donner une direction. Même si elle s’avère légère, en retrait, un peu fragile, elle amène le spectateur à appréhender mes images avec la bonne atmosphère.

Je travaille avec des musiciens que j’écoute régulièrement, et comme je dessinais en écoutant ces gens-là, il y a eu une certaine logique à ce qu’ils participent à mes installations, dans une idée de continuité. Par exemple, mon court métrage « Mon Placard » a été mis en musique par Albert Marcoeur [musicien et chanteur français inclassable, appelé en son temps « le Frank Zappa français »] que j’écoutais depuis longtemps et sur cette récente exposition à Beaubourg, j’ai eu le plaisir de collaborer avec The Residents [collectif d’artistes californien œuvrant dans l’avant-garde et actifs depuis 1969]. Leur musique est très évocatrice et cinématographique, il y a beaucoup d’images qui viennent en les écoutant.

Plusieurs thématiques apparaissent dans votre œuvre, comme la place du corps, les secrets enfouis, le sentiment de frustration, un mal-être généralisé. Est-ce qu’il y a une part complètement instinctive dans votre approche ou est-ce que vous intellectualisez tout cela ?

Au niveau de mon travail en bande dessinée, je souhaitais surtout montrer un climat, explorer la dimension cachée des choses, les frustrations dissimulées et créer un malaise ambiant. Ce qui me plaisait, c’était qu’il y ait des bizarreries et de plaquer mes propres obsessions sur mes personnages.

Ne faisant plus vraiment de bande dessinée, mais plutôt de l’illustration, mes images sont devenues plus abstraites, relevant toujours des mêmes obsessions par rapport au corps, à la chair, aux matières organiques, mais avec un côté très instinctif. Je ne contrôle plus rien, je suis dans le coup de plume libéré. J’ai du mal à faire autrement et surtout autre chose.

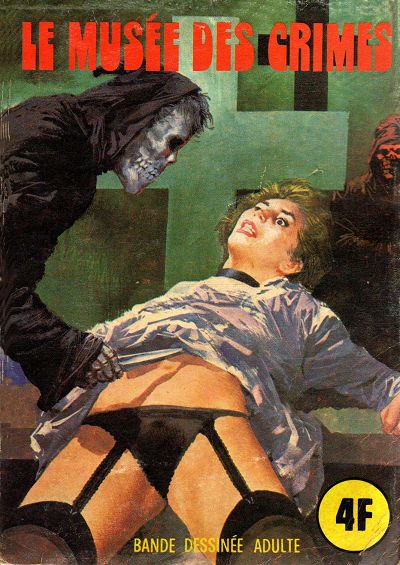

Est-ce que les EC Comics [éditeur de BDs horrifiques américaines dans les années 50-60] et les Pulps [magazines américains populaires et peu coûteux abordant SF, romance, fantastique] sont une influence directe pour vous ?

Cela fait partie de mes influences, mais j’ai été finalement plus marqué par l’éditeur français Elvifrance [éditeur de bande dessinée érotique bon marché en format de poche, des années 70 à 90]. Le côté sexe explicite, l’horreur débridée, tout ce que représentait crûment Elvifrance. La dimension crapuleuse, complaisante, le côté roman de gare, journal bon marché, est une inspiration directe pour moi. De plus, je suis en plein dedans, car je prépare actuellement une compilation avec à peu près 300 de leurs couvertures les plus hard, le tout assorti d’un descriptif historique.

Est-ce qu’Elvifrance pourrait être l’une des sources d’inspiration pour la création de votre maison d’édition United Dead Artists ?

En effet, c’est l’une des raisons pour laquelle j’ai fondé ma propre maison d’édition (United Dead Artists), dans le sens que je souhaite avant tout désacraliser l’Art et le rendre accessible au plus grand nombre. Je ne veux pas que les livres soient trop chers et que cela reste abordable pour tous. Je veux retrouver la proximité et le rapport aux œuvres que j’avais quand j’allais sur les marchés avec ma mère, acheter des livres de seconde main et transmettre ce sentiment. Les frontières deviennent perméables, éclatées, il n’y a plus ce côté sacré, voire élitiste. Ce sont dans ces formes populaires, prétendues moins nobles, qu’il y a de véritables émotions.

La publication dont je suis le plus fier au niveau des éditions, c’est peut-être le journal La Tranchée Racine [journal d’images rassemblant de nombreux artistes en format Tabloïd géant], parce que pour un prix abordable (3-5 euros), cela touche un grand nombre de gens qui ne se seraient peut-être pas intéressés à des formes aussi spécifiques et différentes. Cela m’intéresse plus que des tirages limités hors de prix qui s’alièneraient toute une partie des lecteurs. C’est pour cela que je suis très content d’offrir un numéro de La Tranchée Racine, à l’Etrange Festival cette année. Je suis sûr qu’il y a des gens qui ne vont pas du tout être intéressés par l’objet, particulièrement encombrant, et l’on va en retrouver plusieurs exemplaires dans les poubelles. Cela m’alimente, me pousse à me surpasser en quelque sorte. On ne reste pas dans l’entre-soi de son univers, avec ses amis, on se confronte à tout autre chose.

Propos recueillis par Julien Beaunay et Julien Savès