Rencontré quelques temps après avoir remporté le Prix Canal+ du court-métrage à la Semaine de la Critique 2021, le jeune réalisateur grec Manolis Mavris revient sur son parcours et l’histoire de Brutalia, Days of Labour qu’on pourrait intituler “Douze refus puis Cannes”. Au cours de cette discussion, on retrouve chez lui les qualités de son film : drôle, observateur, curieux, engagé et profondément humaniste. Un réal à suivre.

Format Court : On a regardé votre très court métrage Skin ce matin et on a adoré ! Pouvez-vous nous en parler ?

Manolis Mavris : Je considère Skin comme un film expérimental. C’est basé sur un cauchemar de ma mère. Elle m’a raconté être à un moment où le stade subconscient et la conscience se mélangent et durant lequel nous ne savons pas différencier la réalité du rêve. Elle se coupait la main, et les phalanges repoussaient. Puis elle a eu ce sursaut “: Attends, cela ne peut pas arriver. Si nous coupons un membre, cela ne peut pas repousser. Les choses restent comme elles sont, c’est définitif.” J’ai trouvé ce cauchemar extrêmement poétique. Alors j’ai écrit ce film avec une voix off qui simule notre voix interne, cogitant sur le sens de notre propre existence. Pour ce film, j’ai travaillé avec un danseur avec qui on a créé un univers qui donne l’impression d’atterrir dans un champ lunaire.

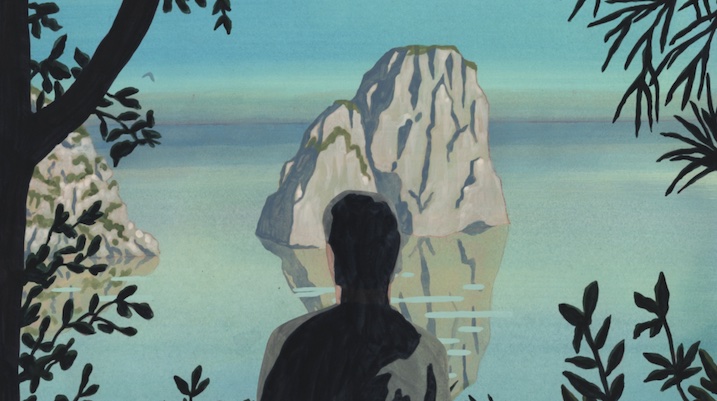

C’est déroutant parce que cela semble à la fois surréaliste et un peu étrange, en même temps si vrai. On pense directement aux monuments grecs. C’est très beau mais assez anxiogène.

M.M : Oui, le film a été tourné dans une carrière de marbre en Grèce. Les parois blanches sont ahurissantes. Je ne sais pas si je les décrirais comme bizarres, mais on a l’impression d’être sur une autre planète. Puis ce personnage apparaît et nous ne savons pas quels sont ses pouvoirs ou simplement ce qu’il va faire. Il perturbe cet environnement assez lisse. Mais pour être honnête, nous n’avions pas un récit aussi fort, nous ne sommes pas allés aussi loin dans le scénario. Mais j’ai toujours aimé ce film comme un simple projet. Pour moi, c’était une recherche importante avant Brutalia, Days of Labour. Je souhaitais approfondir la manière de visualiser l’essaim. Comment se déplace une masse ? Que pourrais-je en extraire ?

Et alors, quelle a été votre conclusion ?

M.M : Je pense qu’il y a encore un champ de recherche très important ! Au final, Brutalia est un mélange assez étrange de faux documentaire avec quelques parties musicales, avec une chorégraphie puis un thriller et une black comedy.

Finalement, ce mélange fonctionne bien…

M.M : Je n’en étais pas totalement sûr (rires) ! J’avais besoin d’un gros budget pour réaliser ce film. Il nous a fallu beaucoup de temps pour avoir les financements. Je pense que nous avons eu environ 12 refus. 12, c’est beaucoup !

Vous avez du coup collaboré avec de nombreux co-producteurs pour ce film…

M.M : Avion films est la société principale. Elle est basée à Athènes. C’est une société de production avec laquelle je collabore sur des films publicitaires. Je connais la productrice Annabelle Aronis depuis assez longtemps maintenant. Je savais qu’elle avait la capacité de comprendre cette production complexe et comment la réaliser. Ensuite, son équipe a été rejointe par Stathi Twins (Grèce, Royaume-Uni & USA) et Tarantula (Belgique).

Comme pour tout le monde, le défi a été de rassembler le budget. C’est pourquoi la concrétisation du film a pris si longtemps. J’ai travaillé sur Brutalia pendant presque trois ans et demi. Pour un court métrage, c’est long. Au début, j’étais presque certain que je n’irais pas au bout. Je n’ai jamais été aussi heureux que lorsque que nous avons finalisé le film. Je ne pensais même pas aux festivals à ce moment-là. Aujourd’hui, je suis très ému que le film ait été programmé à La Semaine et présenté pendant Cannes. Le Prix Canal+, c’est évidemment bouleversant. Je suis très content.

Les financements sont-ils la seule raison pour laquelle vous avez mis trois ans et demi pour faire ce film ?

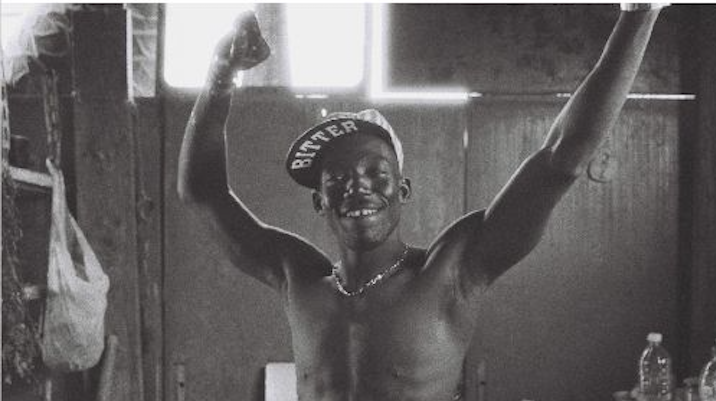

M.M : Non, bien sûr. L’idée principale est née lorsque j’effectuais mon service militaire qui est obligatoire en Grèce. J’avais l’impression de vivre dans un pays différent, qui fonctionne avec des règles différentes. C’est comme une société parallèle. Nous étions tous enfermés dans un lieu dans lequel nous devions cohabiter, un univers uniquement masculin. J’ai écrit trois scripts pendant cette période. La plupart de mes amis ne voulaient pas s’enrôler. Pour moi, ça s’est révélé être un véritable terreau créatif.

C’est vrai que de nombreuses scènes dans Brutalia sont issues de défilés et de chorégraphies militaires.

M.M : J’ai toujours voulu écrire un film sur la Corée du Nord, sur la manière de décrire un groupe de personnes emprisonnées et piégées dans une zone géographique définie. Mais je ne voulais pas centrer toute l’histoire sur un sujet socio-politique spécifique. C’est pourquoi j’ai préféré m’appuyer sur l’organisation des abeilles. Et à partir de ce moment, l’idée est devenue universelle.

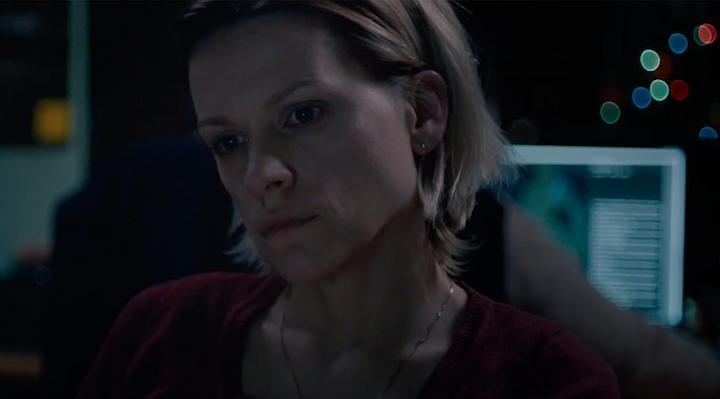

C’est cet élément qui est intéressant dans votre film. On comprend que c’est une critique sociétale. Mais c’est aussi une analyse assez fine des comportements individuels : la jalousie, l’envie… Nous jouons tous un rôle dans un système établi. Il y a une scène très troublante : le vol nuptial. C’est un épisode sexuel durant lequel la reine se fait féconder par les faux-bourdons. Mais à la fin de la scène, on ne sait pas comment définir l’acte : viol ou pas ? Souffre-t-elle ou retire-t-elle une certaine fierté d’avoir accompli ce que le protocole attend d’elle ?

M.M : Exactement. C’est le mot juste : le protocole. C’est ce qu’on attend d’elle. Elle y va donc volontairement. Est-ce facile ? Pas vraiment.

Son expression faciale la trompe, surtout ses yeux. On dirait que les regards jouent un rôle important dans votre film. On comprend souvent les émotions de vos personnages par cet intermédiaire, et de nombreux changements de plans s’enchaînent avec le mouvement des yeux.

M.M : Je n’y ai jamais pensé de cette façon (rires). C’est un film observatoire : les abeilles font face à quelque chose de terrible. Elles ne prennent aucune position. Ce que j’aime dans ce film, c’est que tout le monde est piégé dans une prison personnelle. La reine gouverne évidemment tout, mais là encore, elle n’est pas libre car elle a besoin de donner naissance à des milliers de larves par jour. Tout est orchestré pour le bien commun. Le bien commun est l’unique but. Sous ce prisme, tout est possible. Les faux-bourdons veulent uniquement se reproduire, mais meurent juste après. Le véritable commentaire est : pourquoi le système militaire est-il encore un modèle pour nos sociétés ? C’est censé être un système parfait où tout fonctionne correctement, mais quid de la moralité ? A quel point l’identité personnelle doit-elle se conformer pour servir le bien commun ?

Dans Skin, il y a une réplique assez marquante : “I don’t want to see, I want to have a vision” (Je ne veux pas voir ; J’ai besoin d’avoir une vision). Dans Brutalia, Anna – le personnage principal qui est une nouvelle abeille – ne semble pas accepter tout cet orchestre. Elle semble, elle aussi, vouloir construire sa propre vision… Vous pourriez revenir sur ce concept ?

M.M : C’est assez vaste. Pour moi, ça signifie que si l’on caractérise spécifiquement les choses qui nous entourent, elles deviennent alors très condensées. C’est hyper réducteur et on perd la forme organique. Alors qu’en s’intéressant à une vision au sein d’un tout, cela ouvre l’esprit et on peut comprendre et accepter plus de choses.

Dans Brutalia, c’est finalement tout le contraire que vous dépeignez.

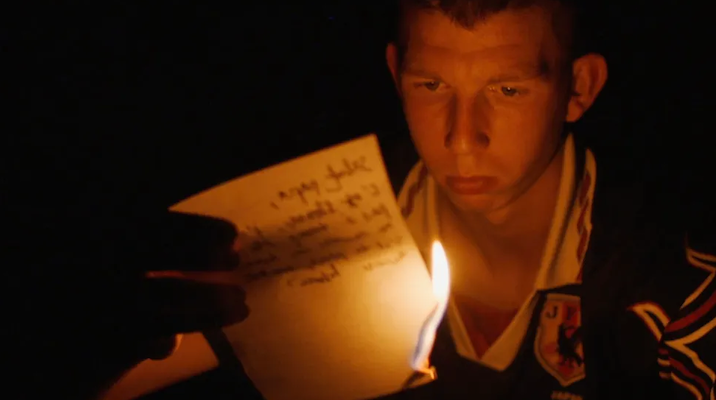

M.M : Je pense que les personnes qui regarderont ce film comprendront très vite où je veux en venir. Je n’en dirai pas plus pour ne pas spoiler. J’avais écrit une deuxième fin au cours de laquelle Anna prend pleinement part à l’organisation de la ruche. Mais finalement, je ne l’ai pas retenue car je la trouvais trop dure. Ça fonctionne mieux avec la touche comique, car l’histoire s’inscrit ainsi à plusieurs niveaux. Par exemple, les faux-bourdons apparaissent de façon assez drôle. Un faux-bourdon chante une chanson, avec une voix lyrique, sur les arbres et leurs formes; et il les prie. Il trouve la beauté dans des choses très simples de la vie, et parfois ça fait aussi du bien d’en parler ! Je pense qu’en mélangeant différentes choses, je donne une perspective plus large sur cet univers qui n’est pas seulement sombre, mais aussi humoristique et charmant.

Tous les personnages ont l’air un peu absurdes, mais tous sont en fin de compte attachants.

M.M : On joue avec ça. Même avec les costumes. Pour la petite histoire, nous n’avions pas assez d’argent pour acheter les perruques des abeilles. Elles ne sont pas de très bonne qualité, et tout le monde peut le voir. Alors durant le tournage, on s’est dit que puisque c’était si évident qu’elles étaient fausses, on demanderait aux actrices de les retirer à un moment. Ça a donné lieu à la scène de la salle de bain durant laquelle Anna défait sa perruque. À ce moment, elle redevient humaine. Puis elle remet sa perruque et l’abeille refait surface. C’est cruel et à la fois pathétique.

On a d’ailleurs l’impression que le danger est davantage psychologique, pas totalement lié à une violence physique directe.

M.M : On voit tellement de violence dans les films que malheureusement on s’y habitue. Mais c’est vrai, dans Brutalia, c’est surtout une tension psychologique, donc c’est de la violence détournée. Certaines scènes sont évidentes : la lapidation et la scène de viol sont longues et très présentes. C’était d’ailleurs les scènes les plus difficiles à tourner à la fois par le sujet mais également techniquement car ce sont des plans de foule. Je n’avais pas l’expérience d’un plateau aussi massif. Mais finalement on s’en est pas trop mal sorti !

Et pendant la post-prod, vous avez beaucoup coupé ?

M.M : Non très peu car je storyboarde tout avant de tourner.

Vous laissez-vous une part d’improvisation ?

M.M : Je ne suis pas trop dans l’improvisation. C’est à la fois l’atout et l’inconvénient dans ma manière de travailler. Tout est prévu, je n’ai pas vraiment de surprise. En même temps, je n’aime pas vraiment les mauvaises surprises, donc ça m’arrange. Mais du coup, je ne me laisse pas l’opportunité d’avoir de belles surprises notamment au montage non plus. C’est souvent comme je le voulais dès le départ.

C’est peut-être lié à votre formation en graphisme et animation ? Vous n’avez pas envisagé d’en faire d’ailleurs ?

M.M : Au départ, je n’imaginais pas du tout ma carrière dans le cinéma. Je voulais devenir agent d’illustrateurs. J’ai suivi une formation artistique, et j’ai toujours dessiné. J’adore ça, c’est mon lieu de sécurité ! Tu te plonges dans le dessin et il n’y a personne autour, tu peux te concentrer à souhait. Mais à un moment, plus je dessinais, plus je travaillais, plus j’avais besoin d’approfondir le sujet. Non pas pour aller dans une autre direction, mais pour progresser encore plus et donner une autre ampleur à mon travail.

L’animation a été la deuxième étape. Je faisais une série de dessins, puis les compactais en une minute. Ça me donnait la possibilité de présenter pas mal de planches en une seule minute. Puis j’ai eu besoin d’ajouter une touche plus réelle. J’ai alors réalisé mon premier film Blue Train alors que j’étudiais la communication visuelle en Angleterre. Le projet de mon master est devenu un film, j’étais le seul de ma promo à avoir fait ce choix. J’avais vraiment envie de faire de nouvelles expériences et d’explorer ce médium.

Plus j’ai tourné, plus j’ai réduit la partie animée. Ça fait un bon moment que je n’ai pas dessiné, ça me manque un peu d’ailleurs ! J’ai perdu le côté “hand-on”. Maintenant, j’écris et je vois ce que ça donne, c’est plus ennuyant (rires) ! Mais j’ai le privilège de collaborer avec tous les métiers : la direction artistique, la pré-production, la mise en scène, le montage… Mes compétences et mon regard se nourrissent de tous ces métiers, de tous ces échanges : la lumière, le cadrage… Je développe différentes connaissances sur différents sujets qui se combinent directement, et je suis comblé ! J’adore tourner car il y a quelque chose de magique. Tout est possible. Ça semble toujours surréaliste d’avoir pu en faire mon métier, et je pense que c’est cette émotion qui pousse les gens à faire des films et du cinéma.

Comment voudriez-vous que les gens parlent de votre travail ?

M.M : Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question. Au début, je faisais des films plus pour moi. Plus je progresse, plus j’ai envie de communiquer avec le public. La narration est super importante pour engager le spectateur même dans les courts-métrages. Si j’explore juste ma vie, ce n’est pas très intéressant. J’ai besoin de soulever des questions un peu plus profondes qui touchent à la société et à la politique. Mais ça doit être un truc de famille (rires) : mon père est analyste de la vie politique. C’est comme ça qu’il a rencontré ma mère. Je ne sais pas faire autrement. Par exemple, la scène de lapidation que j’ai filmé découle d’une histoire vraie qui s’est passée il y a quelques années en Grèce. L’homme s’appelait Zach, il a été roué de coups par la foule en plein centre d’Athènes. Il en est mort. Ses agresseurs ont compris qu’il fallait le tuer et faire justice, sans savoir quelles étaient les accusations à son encontre. Comment peut-on s’engager dans une telle brutalité sans demander et savoir ce qui s’est vraiment passé ? Ils se sont tous dit que c’est un voleur junkie, point. C’est une situation cauchemardesque mais pourtant bien réelle. Ça ne me laisse pas indifférent.

L’influence du groupe, c’est ce que vous décrivez dans le film à travers Anna. Elle hésite, mais finalement prend quand même part au groupe sans comprendre.

M.M : Anna est nouvelle dans la formation, alors elle y participe. Elle a déjà bien compris comment fonctionne la société, mais si elle sait qu’elle n’y trouvera pas vraiment sa place. Elle est en quelque sorte quand même poussée à participer, et elle devient vraiment violente. Elle trouve du plaisir dans la lapidation elle-même, mais à la fin, elle n’arrive plus à se détendre et à s’intégrer. Elle est très pessimiste.

Ce jeu entre violence extrême et ironie, c’est assez fin parce que vous ne sermonnez finalement personne.

M.M : Non, parce que c’est quelque chose que je déteste bien que les spectateurs soient guidés dans la perception du bien et du mal. C’est un peu caché. Mais pour moi c’est encore trop évident. Dans mon prochain film, j’aimerais réussir à être totalement neutre.

Ce film se passera-t-il encore dans un monde parallèle ?

M.M : Je pense parce que c’est ce que je préfère. Ça me donne beaucoup de liberté, ce n’est pas limité à un langage. Ça peut être n’importe où, n’importe qui. Je pense que ça n’empêche pas de réfléchir, bien au contraire. Ça me permet de rester vraiment libre dans l’histoire et de ne pas être bloqué à un moment donné.

Propos recueillis par Anne-Sophie Bertrand

Article associé : la critique du film

Consulter la fiche technique du film